Relato basado en hechos reales (*), por Esteban Ierardo

El día era de un azul intenso. Las ramas de los árboles casi no se movían, como si el aire no quisiera convertirse en viento. Para 1910, las distancias se las percibía en toda su extensión. El auto todavía no se había enseñoreado de las rutas, o directamente no había todavía sendas asfaltadas, sino a lo sumo áridos caminos de tierra surcados por ríos o arroyos.

Francisco era un gurí (niño) de solo once años. Pero ya sabía de atravesar la distancia entre su pueblo, Urdinarrain, que brotaba entre verdes campos, y la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Con un carruaje llevaba gente de un lugar a otro, impulsado por una cuadriga de caballos percherones, bien fuertes y robustos, los más adecuados para dar sostenido ritmo a las ruedas.

Francisco enganchó bien sus caballos al pesado carro en el que llevaría a cuatro personas a casi cien kilómetros.

Francisco, apodado Pancho, conocía a sus caballos, a cada uno los llamaba por su nombre. Sus viajeros, en cambio, no lo conocían a él ni a ninguno de los animales.

El viaje de ida no tuvo novedades. Los pasajeros hablaron todo el trayecto, no atendieron nunca al paisaje, que para ellos era solo un paño de ausencia. El carruaje llegó a su destino, y todos bajaron y saludaron a Francisco con un gracias apagado o un gesto apenas esbozado.

Al volver, poco después, el gurí de Urdinarrain se sorprendió de cómo había cambiado el tiempo. El cielo ya no vertía una luz feliz. Ahora, las alturas apañaban un sombrío ejército de nubes.

Pronto, sobre el camino áspero, sobre los caballos, sobre los pajonales, la lluvia tocaba cada delicadeza del campo abierto. Ya se anunciaba una gran tormenta. Algunos truenos se desgañitaban entre la convulsión; algunos rayos refucilaban como resplandores rabiosos y fugaces.

Francisco estaba determinado a no detenerse. No buscaría refugio. Tampoco lo había. La única protección era avanzar más rápido, volver a Urdinarrain cuanto antes, sin detenerse. Las demoras sólo aumentarían el riesgo en la intemperie. En la atmósfera enloquecida el viento anunciaba el imperio de la naturaleza que rige desde el misterioso origen del tiempo.

En el camino de ida, un arroyo que Francisco y sus caballos atravesaron, llamado El gato, apenas merecía un momento de atención. Era angosto y muy fácil de vadear. Pero, a la vuelta, con la tormenta descomunal, la corriente serena, casi imperceptible, se convirtió en una monstruosa creatura líquida capaz de engullirlo todo a su paso.

La única opción era avanzar y atravesar el arroyo, ahora río, antes de que ya fuera imposible. Y fue como si la ira de los truenos y rayos hubieran despertado en el niño una respuesta animal y primaria. Por eso, Pancho no dudó. Solo actúo. Se adentró en lo desconocido con su carruaje y animales.

Entonces, las ruedas tambaleaban sin afirmarse en el lecho cada vez más hondo de la corriente en feroz crecida; todo era caos, niebla, lluvia en caída inclinada y raspante, y fragorosos sonidos como de una locomotora incendiada a toda marcha; mientras los relinchos de los caballos sonaban como quejidos lastimeros, su manera quizá de expresar su miedo.

Dioses antiguos venían con la tempestad y la correntada infernal. Dos caballos rompieron sus amarras. Rápido, el agua se los tragó.

Movidos por la pura fuerza del instinto, los caballos sobrevivientes siguieron avanzando, centímetro a centímetro, en el esfuerzo épico de abrirse paso en un abismo en movimiento. Francisco les gritó algo que nunca pudo recordar, quizá no palabras de ánimo u órdenes imperiosas, sino el alarido salvaje que brota del miedo profundo, pero también de la decisión de no dejar la tierra todavía.

Y ya como si fuera parte del viento o de la tierra mojada, sin entender lo que hacía, Pancho emergió de las aguas con su carro y sus animales guerreros.

Tuvo que haber sido arrastrado por la crecida. Pero no fue así. Nunca entendió por qué la tormenta y el agua violenta lo perdonaron a él y a sus caballos.

Quizá el destino quería que su soledad durará mucho más, hasta una tarde de otoño, cuando, sereno, cerró sus ojos, más de setenta años después.

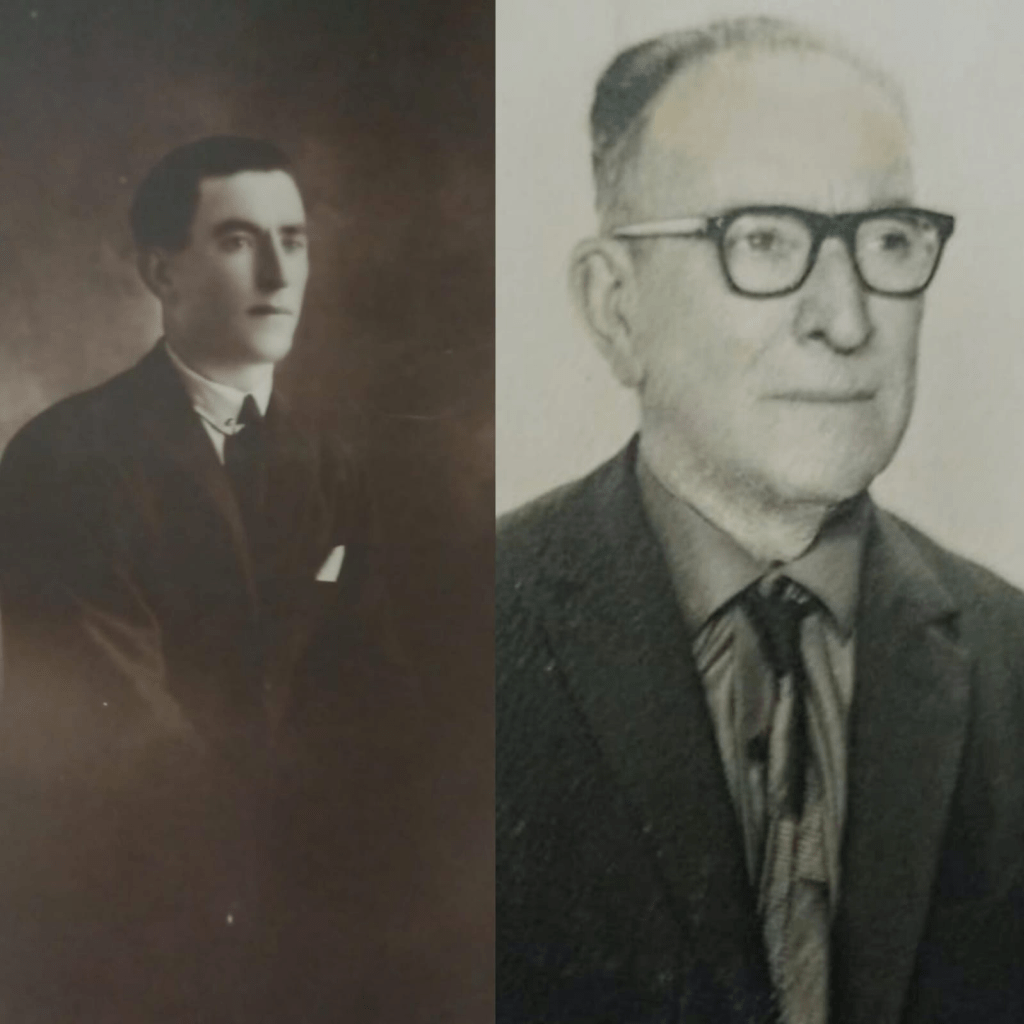

(*) Este relato se basa en hechos reales que me fueron narrados por César Fernández de lo que vivió su abuelo Francisco Fernández, «Pancho», hacia 1910, en el camino entre Urdinarrain y Gualeguaychú, al enfrentarse a la crecida en el arroyo El gato, a causa de la furiosa tormenta. Como Borges, Francisco nació en 1899, en La república Oriental del Uruguay, y murió en 1985. Hijo de Juan Fernández que creó un servicio funerario y de remis en carruajes con caballos percherones, los más adecuados para esa tarea por su fortaleza. Luego del encuentro con la gran tormenta y la crecida, al crecer, Pancho se casó con Paulina Mogni, y tuvieron 3 hijos: Clemente, Nelly y Cacho. Siempre dedicado a la actividad funeraria toda su vida transcurrió en Urdinarrain, una bella ciudad de Entre Ríos. Quizá muchas veces se preguntó por qué aquel día de la gran crecida no fue su turno de pasar al otro mundo.