Por Andrés Manrique

La fuerza de la ficción descubre lo extraordinario en lo aparentemente anodino de una calle por la que nadie pasa, o en un patio de Nueva Pompeya, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, la atracción ancestral del amor se convierte en proyección a una escena mítica.

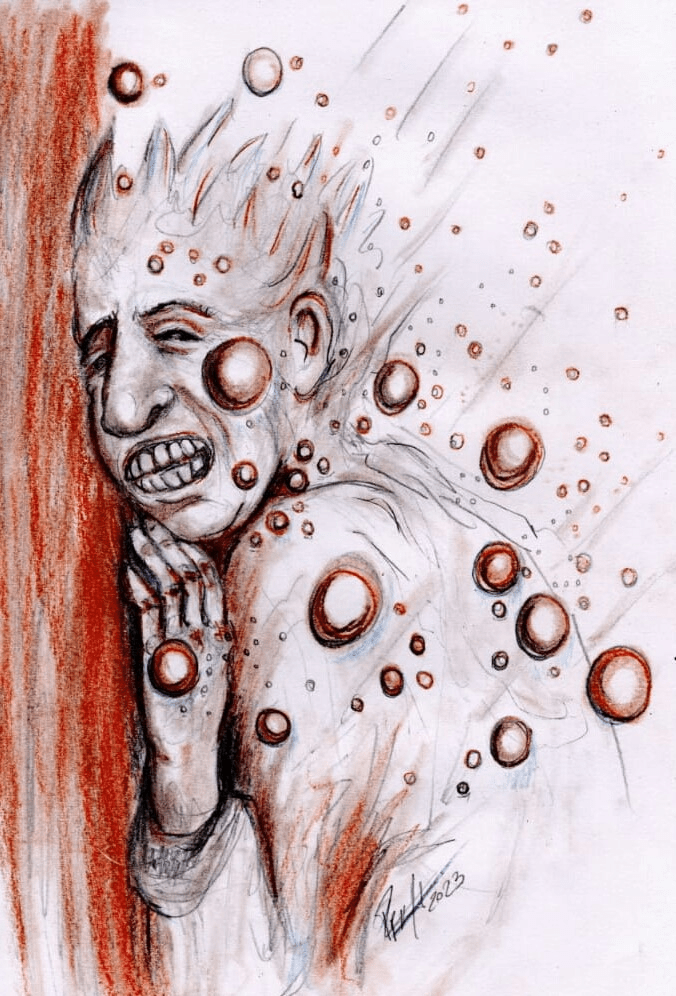

Dos nuevas ficciones de Andrés Manrique (1), con las ilustraciones de Paola Pérez (2).

El cartel de una calle por donde nadie pasa

El más pequeño accidente, la caída de una tapa de gaseosa y su rodar en espiral podían abrir eso que había detrás de cada cosa. Un cuadro o un árbol, la tarde o una cara podían ser alcantarillas que lo absorbieran todo. Personas y cosas se convertían en sumideros que atraían al mundo y lo sumían en un remolino hasta plegarlo sobre sí, antes de tragarlo.

Tendría que haber corrido antes para atajar el gesto y no disolverme. Rebobinar el tiempo para devolverle al vidrio su condición de piedra, pero no. No puedo, me dijo.

No éramos amigos. Lo conocí en un curso de cultura egipcia y se me acercó para que registrara, sin intervenir, lo que le estaba pasando. Al mes de conocerlo, me invitó a su casa y, entre otras cosas, me dijo que le interesaba el espesor de mi careta. Me pareció que me lo decía en broma, pero terminé entendiendo que era cierto. Me contó que, desde hacía años, de su casa no salía sin la mochila llena de imágenes. Que había cosas que sólo podía mirar si le ponía una imagen conocida encima. Le pregunté si tenía algún criterio para elegir a quién o sobre qué iba a ponerla, pero me dijo que no. Después, casi como una confesión, agregó que era la forma que había encontrado para no ser también él absorbido. Colocar las imágenes como máscaras sobre el mundo era la respuesta ante el reconocimiento de que las cosas desnudas tenían un gran poder sobre él, y sobre todos, me aclaró. Pero como seguí sin entender, le contesté que tal vez ese fuera el modo que había encontrado él de protegerse.

Servirse del mundo era tomar las cosas, abrirlas, vaciarlas, tirarlas, me dijo en otro momento con una cuota de angustia que jamás había visto antes. Estábamos saliendo de la última clase del curso que compartimos, y caminamos unas cuadras mientras me decía que, a fin de cuentas, lo único que nos enseñaban era a convertir el mundo, todas las cosas, en materia manipulable; y que últimamente ni las máscaras le alcanzaban, que por eso se quedaba dando vueltas en alguna esquina vacía de la ciudad, caminando sin cesar para que la fragilidad no le pesara. Le costaba entender cómo todos, a su criterio, hacían de cuenta que no pasaba nada. Bien distinto sería si entre las cosas y nosotros existiera un límite verdadero.

Una tarde me llamó por teléfono para decirme que las máscaras habían dejado de servirle, que se habían vuelto inconsistentes, que ese fondo que había conseguido mantener a raya estaba diluyéndolo todo. Le pedí que se quedara tranquilo, que yo no tardaría en llegar a su casa, que si lo charlábamos podía ver las cosas de otra manera. Me dijo que tal vez, pero después insistió para que no fuera. El tono de su voz me dio mal presentimiento. Será por eso que veinte minutos después lo llamé al teléfono desde la puerta de su casa. Vivíamos cerca, no me costaba nada. No quise tocar el timbre. Y como no me contestaba, me quedé atrás del árbol de la vereda de enfrente. Estaba pensando en irme cuando sentí ruido de llaves. Salió metido en un buzo gigante, la capucha puesta le cubría parte de la cara. Llevaba la cabeza gacha y las manos escondidas en el bolsillo grande de adelante. Lo seguí con la vista mientras se alejaba de espaldas. Su rengueo era inconfundible. Y a pesar de que mantuve la distancia, podía oír cómo respiraba. Con fuerza se llenaba los pulmones, como si le costara especialmente que le entrase el aire al cuerpo.

No serían más de las tres de la tarde, era domingo y no había un alma por la calle. Caminó por Villa Luro, un barrio del suroeste de la capital, en dirección a Vélez Sársfield. Cruzó Juan B. Justo y se metió entre las calles a la sombra de la autopista. Yo fui poniendo distancia. Si me hubiera descubierto no habría sabido qué decir. Pero todo fue muy rápido.

Paso a paso fue perdiendo consistencia hasta un momento en que dejó de ser una parte más, separado de la calle. De golpe, se metió en un pasaje sin salida. A mano izquierda había una escuela grande, y sobre la que caminaba, algunas casas, todas tenían las persianas bajas. El fondo de la calle daba a una pared alta, detrás de la cual corrían las vías del tren que conectaba con el oeste. En ese lugar, sin testigos, ocurrió lo que voy a describir una vez más, para intentar comprender: su cuerpo, sustraído de toda fuerza que lo mantuviera reunido, como mezclado con el color de las cosas a su alrededor, se disolvió en millones de moléculas. Lo vi esparcirse y volver a su forma algunas veces. No pude gritar ni moverme. Su cuerpo fue plegándose y desplegándose contra el muro. Sus manos, despojadas de toda voluntad, se soldaron al afiche. Los brazos, aplanados, irradiaban líneas anaranjadas y las piernas se disolvieron en millones de puntos sobre las rosetas de la impresión.

Cuando el dolor en el pecho, el cuello y la espalda me alcanzaron, me di cuenta que había estado corriendo un rato largo.

Ahora ya no estoy agitado. Escribo todo esto en mi teléfono, escondido de vuelta al pie del árbol frente a su casa, esperando que llegue, que me conteste. Tengo miedo de no haberlo imaginado. Me da miedo que no vuelva, de moverme y que mi cuerpo se desintegre; que también se convierta en la figura del cartel de una calle por donde nadie pasa.

Veinte mil leguas

Había empezado como un juego, pero poco después había trascendido el juego. A los veinticinco años, con estudios de grado concluidos, decidieron mudarse juntas a un PH en Nueva Pompeya. Lo eligieron no tanto porque les gustase la propiedad, sino por el patio, desde el cual asomaban a un cielo que Grin había dicho que, mirado desde ahí, era lo más parecido a meterse en el mar. Grin fue siempre la que abrió sus sueños, y la tarde en que volvieron con la determinación de alquilar juntas, ya se habían subido al 50, la línea que las llevaba hasta Monserrat, donde cada una alquilaba su techo. Venían agarradas del pasamanos, apretadas entre la gente, cuando Grin le contó por primera vez lo que tenía en mente. Pero eso había sido ya hacía algunos meses, antes de la convivencia a la que le habían sacado todo el jugo de cada momento.

La última noche la habían pasado también despiertas en la cama, desnudas, riendo, fumando y soñando, como tantas otras que se habían dado antes de vivir juntas. Grin sabía que esa intensidad era la máxima y que, de ahí en más, todo sería declinación. Había llegado la oportunidad, se lo había tratado de explicar, comiendo paltas con nueces y tomates en esos momentos en que el hambre del cuerpo está por encima de todo. Le había hablado acerca de su plan de despersonalización con un pedacito oscuro de nuez entre los dientes, que Faier no pudo dejar de mirar hasta que le empezó a dar gracia y se rio con toda la cara, con los hombros, hasta que las carcajadas le zapatearon el pecho y la espalda, mientras Grin seguía contagiada por una euforia que no había sentido antes. No pudo explicarse bien, pero le habló del cuerpo como si fuera necesario hablar de él después de haberlo usado tanto. Sabía, le dijo también, que ni bien se durmieran esa situación cambiaría, que no la podrían recuperar, que jamás llegaría a tanto de nuevo.

Faier le había empezada a decir Grin al poco tiempo de conocerse, por el color que usaba en el pelo, y Grin le había puesto Faier no por el tono rojizo de su piel, sino porque al reír, sus movimientos eran parecidos a los que hace una fogata en lo hondo de una cueva.

Mientras Grin trataba de explicarle cepillándose los dientes la visión que le había querido describir tantas veces, Faier se salpicó con el agua del termo. Quizá el agotamiento las hizo reír de nuevo.

El viento sopló y unas palomas golpearon el aire del patio con las alas. Desde lejos llegó el maullido de un gato y alguien chistó desde una ventana como si sus carcajadas hubieran interrumpido la siesta. Eran más de las tres de la tarde del sábado, y eso también era parte del plan: que el tiempo perdiera filo, que dejara de contar. Grin puso Recopilación, de Liliana Vitale, y los siete mares cantados bajaron del cielo que las dos disfrutaron sin emitir palabra. Después, como una hiedra, comenzaron a enredarse.

Enredadas volvieron al patio para deslizarse sobre la frazada que había quedado hecha un bollo la noche anterior. Hundidas, de cara al cielo, se quedaron escuchando “voy a buscar descanso en los nueve giros de mi saliva”, recitado sobre unos acordes sueltos de piano. Entonces Faier le dijo que creía que no, que otra vez no, pero Grin le contestó que lo mejor estaba por venir, que no era el primero ni el tercer orgasmo, que del otro lado del agotamiento llegarían a eso que no sabía cómo describirle. Intentó explicarlo, pero las palabras se le caían como pichones desde el nido blando en el que se había convertido su boca. Faier la miró y se dejó hacer; ya tendría tiempo de preguntarle.

No era posible prever lo que les estaba pasando mientras de adentro el parlante soltaba: “Imagínate cuando la curva de este mundo vuelva a repartir los nombres otra vez.” Porque a Faier la curiosidad, pero sobre todo la certeza de esas piernas y esas manos que la envolvían tirada en el suelo, de bombacha y camisa blanca desabrochada, le llevaban la lengua a zonas más blandas y suaves que las palabras. Grin le rozó las axilas con las yemas, y ella se dejó delinear; que esos dedos la dibujaran una y otra vez; que le borronearan los bordes entre el cuerpo y todo lo demás. Desde la cima de los pechos, de los pezones salieron raíces que le recorrieron de punta a punta la médula espinal, hasta el latigazo eléctrico que le dejó un zumbido placentero en la cabeza.

En el momento en que el termo estalló en el piso por el empujón que sus cuerpos le dieron a la mesa, Faier alcanzó con los labios a Grin. El contacto con lo que se había vuelto la cabeza de un clavo, el pezón de Faier le llenó de sabor a óxido la boca. Después, fue bajando una mano hasta escurrirla bajo el elástico de la bombacha. Grin estaba mojada como si se hubiera abierto una vertiente. El olor a tierra junto con la humedad entró por sus dedos. Siempre le había gustado mirar cuando jugaban con su cuerpo. Ver la encendía, pero esta vez los ojos se le habían convertido en extrañas papilas. Pequeños cráteres ardientes se habían empezado a formar en su piel. Una especie de ardor se iba convirtiendo en sigiloso placer porque Grin sabía cómo, con cuánta presión y con qué insistencia usar los dedos y la lengua. Lo último que alcanzaron a escuchar, fue: “tiene por el sauce las venas rojas de urdimbre tinta puro Paraná.”

Apretadas como un molusco sacudido por convulsiones, las dos fueron transformándose en una criatura de mil bocas que se abrían y cerraban con una sed de mar al que acaso también llegarían, aunque ahora estuvieran sumergidas en gemidos ahogados por la música del amor para marea y tambor en aquel patio de Nueva Pompeya, bajo la pequeña higuera que al fin del verano había dado un par de frutos robados por los pájaros.

(1) Andrés Manrique es el autor de estos textos que forman parte de SEA (Seres en Ayunas), un libro de autoría compartida con Adriana Billone.

Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación. A través de la literatura, la fotografía y la música busca vincularse con los demás, con las cosas y consigo mismo, intentando mantener cierto grado de libertad o, al menos, de autonomía. Trabaja en periodismo cultural para el medio de comunicación ANRed.org

(2) Paola Pérez: «Nací en Sierras Bayas en 1971. Hice dibujo, pintura, grabado, escultura, esculpido en piedra, orfebrería, vitrofusión y cerámica. Transmití los conocimientos que mis maestros me dieron en grupos diversos. Doy gracias a eso. Un día, por cuestiones personales, dejé el barro y el fuego. Aún conservo algunas piezas de aquellas entre mis objetos queridos. Ahora tengo el placer de mostrar mi trabajo en esta página, y soy una agradecida. A disfrutar el viaje».