Por Esteban Ierardo

La filosofía moderna es muy vasta, y uno de sus protagonistas es el Marqués de Sade (1740-1814), que suele ser reducido a personaje extravagante y licencioso. Pero lejos de esa primera apariencia, ya Bataille, Blanchot, Foucault, o Adorno y Horkheimer, coincidieron en la importancia de Sade como exponente de un pensamiento moderno, por su tipo de argumentación que, a la vez, es estallido de los límites de la racionalidad ilustrada por la liberación de una fuerza instintiva reprimida; y, también, fuente de perversión y degradación del erotismo.

La contradicción es signo fundamental de Sade, pensador que, por un lado, razona intensamente y, por el otro, se entrega a las perversiones de un placer que se busca hasta incluso en el sufrimiento. Lo repulsivo sádico, el llamado sadismo.

En el largo ensayo que proponemos aquí, el estudio de varios aspectos de la obra de Sade es, a la vez, un modo por el que la ilustración racionalista moderna, como si de un gesto pagano premoderno se tratase, se reencuentra con la naturaleza, el cuerpo, los instintos, y la materia; pero en un proceso que Bataille entenderá como «ruina del erotismo». Por eso primero nos encontraremos con Sade y sus ideas y prácticas libertinas, y, luego, al final , la crítica a lo sádico nos llevará a la postulación de otro erotismo, que puede encontrarse en el filósofo frankfurtiano Herbert Marcuse, o en la dimensión simbólica y mística del tantrismo oriental.

Acá les presento la primera parte; luego subiremos la parte segunda final. El texto está dividido en partes, por lo que, para quien quiera aprovechar estas temáticas para su propio estudio del costado heterodoxo del pensamiento moderno, puede leerlo también gradualmente.

E.I

I. El libertino razonador

Lejos de la imagen banal del Sade como promotor y partícipe de orgías clandestinas, el «divino marqués» es un pensador complejo. Un librepensador, un filósofo ilustrado que despliega la escena para el placer mediante una previa fundamentación racional y obsesiva.

En el siglo XVIII ilustrado, entre aguas postcartesianas, el cuerpo y el instinto es lo perdido por la larga diatriba cristiana contra la sexualidad como sensualidad no reproductiva. El eros como vida de lo sensual intenso es lo sepultado por la inquina sacerdotal contra lo corpóreo. Pero también por la voluntad de racionalización del todo por la razón iluminista. Aunque parezca paradójico, la recuperación de Sade de la salud superior del cuerpo y el placer sólo es desde las heladas espuelas de la razón. Sade, pensador de la ilustración, no sabe (o no puede, por su condicionamiento de época) convocar el exceso erótico fuera de una previa legitimación racional. Es la paradoja del libertino sadiano que, por la acumulación del frío, pretende el resurgimiento del fuego. Entonces, sólo por el argumento ético-libertino se fuerza el retorno de la vida como exceso de energía sensual; ese océano embriagante del eros (ese «mar por beber» como Foucault entrevé desde su lectura de Sade). Entonces, el placer en Sade será, como veremos, imposibilidad y sufrimiento, antes que una real liberación. Será, así, el placer-dolor. Lo sádico.

II. El marqués encarcelado

Y el marqués deambula dentro de la prisión. Poco tiempo conoce los perfumes de la libertad. Sabe, sí, del ritmo de las piernas libres en su infancia y juventud, luego de su nacimiento en 1740. Su nombre: Donatien-Alphonse- Francois, Marqués de Sade. Nace en una familia de abolengo aristocrático. Cuando su corazón es todavía púber, estudia en un monasterio benedictino, y en un colegio jesuita. Luego, con una estampa ya más fortalecida, monta a caballo. Cabalga como jinete orgulloso de la Caballería de la Guardia Real.

Y en 1759, sigue aparentemente el curso de las tradiciones: contrae matrimonio con Renée-Pélagie Cordier de Launay de Montreuil. Su cuñada será fuente de continuos tormentos, y de violaciones de su derecho a la libertad, de las que sus futuras cartas son testimonio (1). Quizá su rápido casamiento, y su rápida decepción ante una mujer helada, «fría y devota», detona su voluntad más potente y dormida: su deseo de quebrar viejos caminos antes que de continuarlos. Esto quizá lo motiva hacia el desenfreno, la experimentación con un goce que decapita normas, y enciende hogueras de lo prohibido.

El marqués así disfruta su primera orgía. El comienzo de la desmesura libertina. Se lo descubre. Y condena. Empieza su encierro. Su largo transitar por un tendal de prisiones.

Su bautismo de hombre encarcelado es en la Torre de Vicennes, en 1758. En 1765 recupera el aire fresco. Y se afinca en su castillo de La Coste (no en vano ostenta el título de marqués). Aquí empieza el perfeccionamiento de su deseo. Se entrega a cinco años de intenso libertinaje. Pero en 1772, en la mediterránea Marsella, avanza hacia niveles más ambiciosos de aprendizaje. En una sola jornada, decide mejorar lo ya aprendido en un día de alegre bacanal compartida con su lacayo Latour. La mirada pública ya no lo ignora. Se demanda la intervención de las autoridades. Y estas intervienen.

Es condenado a la horca.

Pero huye a Cerdeña. Allí es nuevamente detenido. Y otra vez se fuga. Y deambula por múltiples caminos, entre bellos paisajes de Italia. Vuelve a Francia. Y el ojo censor de la ley no tolera su presencia. Necesita desplazar al libertino hacia un cono de sombra. De nuevo entonces conoce el marqués el encierro en Vicennes, entre 1774 a 1778. Aquí escribe El diálogo entre un sacerdote y un moribundo.

Y después la prisión cambia de fachada y nombre: es ahora la Bastilla, el símbolo de la arbitrariedad del Antiguo Régimen, del poder despótico del monarca borbón sobre la vida y la muerte. La cárcel real que conocerá los derrames de sangre furiosa en el comienzo de la futura Revolución. Dentro de los muros de la monarquía carcelaria escribe Sade parte de sus obras fundamentales: Los 120 días en Sodoma o La Escuela del libertinaje (1785); Aline et Valcour ou le Roman philosophique (1786); Los infortunios de la virtud (1787) (la primera versión de Justina, que luego Maurice Heine, admirador y defensor del marqués publicará en 1930); la novela corta Eugenié de Franval (1788); y en el misma año escribe Justina o los Infortunios de la Virtud (segunda versión de las desdichas de Justina).

Ya es 1789. La marea de sansculotes y cabezas decapitadas por las guillotinas se acerca. A través de las ventanas de la Bastilla, el marqués pide auxilio, grita y denuncia que se prepara una ejecución en masa de los prisioneros. Llega entonces a lo que será su hogar final: el Asilo para locos de Charenton. Su mal no es ya el desprecio de las buenas costumbres; su nueva condición es ser estigmatizado como loco.

Pero la Revolución Francesa, ya en curso, libera al supuesto alienado. Desde 1790 a 1801 el marqués es libre para caminar, para abjurar de su pasado aristocrático (que nunca desaparecerá; sólo se sublimará), para sumarse al calor revolucionario, para oficiar como Secretario de Piquetes, para participar en la reforma de los hospitales de París.

En 1791 incursiona en la creación teatral con Oxtiern, o las desgracias del libertinaje. Pero en 1795 de su pluma nace quizá su obra fundamental en cuanto a la densidad y concentración de argumentaciones «ilustradas» de la ética libertina: La filosofía en el tocador. En 1797 deviene escritura la también fundamental La nueva Justina o los Infortunios de la virtud, seguido de la Historia de Julieta, su hermana (o las prosperidades del vicio). Las dos hermanas, arquetipos de la virtud sufriente la una, y del deseo desinhibido la otra, respiran ya dentro del universo sadiano.

Pero las sospechas sobre la fidelidad revolucionaria de Sade nunca desaparecen. Primero el Comité de Salvación Pública de Robespierre y Saint-Just lo condena a muerte por moderado; es decir: por presunto contrarrevolucionario. Como otras veces, logra fugarse. Pero en 1803, el poder que cambia de signo (signatura napoleónica), lo encierra, de nuevo, en Charenton.

El libertino no es plenamente prisionero si su escritura es libre. Conserva parte de su libertad si, por los signos escritos, puede evadir su encierro y acalorar con el placer de lo prohibido a sus lectores, o a los que, sin el privilegio de saber leer, escuchan de narradores orales las historias del marqués.

Su verdadero encierro es la prohibición de su escritura, antes que el encarcelamiento de su deseo. Entonces, su escritura debe ser demolida, silenciada, desterrada hacia lo imposible. Así, en 1808, el Ministro Montalviet dispone privarle de tinta y papel: «…el Sr. de Sade será alojado en un local completamente aislado de modo que toda comunicación ya sea con el interior o el exterior le sea prohibida. Aun contra cualquier pretexto que invocase, se tendrá especial cuidado de prohibirle todo uso de lápices, tinta, pluma y papel…»(2).

Y en 1814, la vida del gran libertino se apaga. En Charenton deja su testamento. Pide ser enterrado sin féretro, para así nutrir los árboles y la tierra: «…Una vez tapada, la fosa será sembrada de bellotas, para que en el futuro se confunda mi sepulcro y el bosque» (3).

El libertino desea disolverse en la tierra. En la naturaleza. En la gran Madre de las creaciones y las destrucciones. Que, siempre fue, para el marqués de la desmesura, el único rostro de la verdad.

Ya lo veremos.

III. Por la razón, cerca de la naturaleza

Aun el individuo más genial no puede superar las murallas-límites de su época. Los muros que distinguen lo pensable de lo impensable para un tiempo dado. Sade respira iluminismo. Es hombre del siglo XVIII. Recibe entonces ya ciertas corrientes de ideas que, por caminos distintos, confluyen en la bahía de la Naturaleza, como modelo máximo del conocimiento racional o ilustrado.

La naturaleza, cierto tipo de naturaleza, como veremos, es fundamento del pensamiento sadiano.

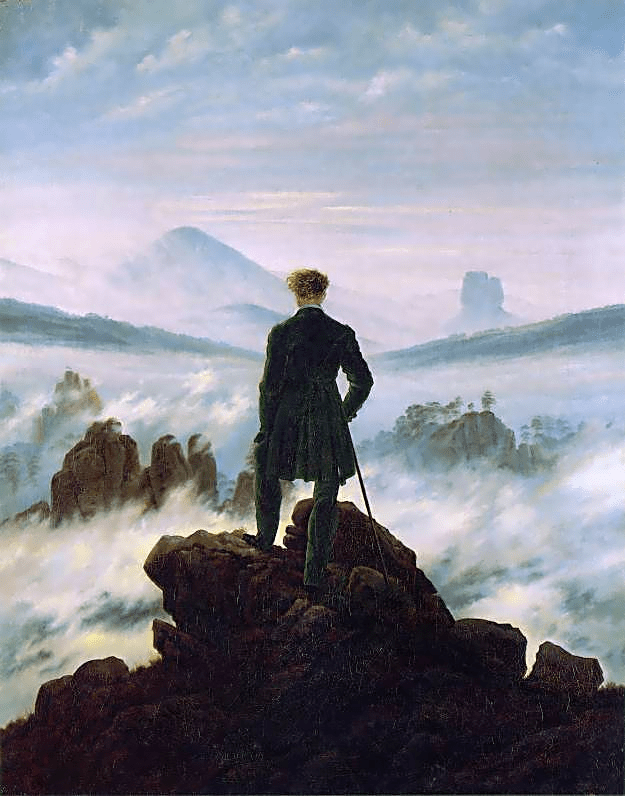

En casi todas las colinas que recorreremos para atender a la relación naturaleza-saber en el siglo de las luces, lo natural es siempre lo subsumido dentro de un pensamiento o representación ordenadora. Es el primado de una naturaleza pensada y proyectada por un sujeto racional, antes que la naturaleza como existencia independiente y sensorial.

En el Renacimiento, fue primero el universo como organismo. El siglo XVI es el tiempo de la filosofía hermética y el neoplatonismo, que reviven la idea platónica de un Alma del Mundo, de un universo animado, dotado de una viviente inteligencia universal. La naturaleza así tiene vida propia. Es cuerpo vivo con un lenguaje que permite descifrar su estructura íntima (el libro de la naturaleza escrito en caracteres matemáticos, según la famosa afirmación de Galileo); o como un tejido de símbolos, como resulta para la filosofía hermética, gobernada por Paracelso, John Dee, Agrippa o Giordano Bruno.

Una centuria después, en el siglo XVII, en Inglaterra, la naturaleza es la base sensorial del conocimiento. Una gnoseología de raíz empírica en las que maduran las cepas medievales de la tradición franciscana de la Edad Media. Las alabanzas de San Francisco de Asís al mundo creado recuperan la dignidad del mundo creado, material, visible, individual y particular. En el Sol o la Luna baila también lo divino. La influencia franciscana en las tierras de Ricardo Corazón de León conduce primero al franciscano Roger Bacon a sentenciar que toda verdad nace primero de la experiencia; y, luego, Francis Bacon, en su Novum Organum, mueve el compás que traza el círculo completo del inductivismo. Sólo desde una serie de particularidades observables, repetidas, regulares, es dable el posterior salto a la ley universal, no directamente perceptible, y más cercana a una intelección racional.

John Locke legitima a la experiencia sensible que luego deriva en conocimiento y pensar lógico en su Ensayo sobre el entendimiento humano (1690). El escocés David Hume agrega nuevo granito a la torre empirista en su Tratado de la naturaleza humana (1740), y su revisión posterior en Investigación sobre el entendimiento humano (1748).

En el empirismo filosófico la sensación se transforma en fuente de un saber racional universal. Pero en el racionalismo, el conocimiento real y legítimo solo procede de la propia razón, y la naturaleza y sus sensaciones son un trasfondo a ser conocido y ordenado por la racionalidad. La naturaleza aquí solo tiene significado dentro de los moldes racionales.

La naturaleza subordinada al pensamiento es lo propio del racionalismo cartesiano. El orden natural no es aquí lo principalmente vivido, lo disfrutado o erotizado. Es lo relevante ante todo como representación de la mente.

En sus Meditaciones metafísicas (1641), Descartes aspira al descubrimiento racional de una verdad inmune a toda duda. Ansía continuar la tradición de la filosofía primera aristotélica que confía en el poder de la razón para descubrir la estructura objetiva del mundo. Para alcanzar su meta, el pensador francés debe lidiar con la amenaza escéptica. Mediante el método de la duda metódica, pisa la costa de la verdad que no puede ser herida ni debilitada por ninguna dubitación. Aquí surge el célebre cogito, ergo sum. Lo único verdadero es la res cogitans, la dimensión mental, psíquica, racional, de la subjetividad pensante. El cuerpo, lo exterior, la res extensa, es acribillada por la duda al final de la primera meditación. Y, antes, las sensaciones son denunciadas como engañosas. Como fuente de error. Como peligro a ser extirpado por el bisturí de la demostración lógica. El afuera, dimensión ontológicamente inferior, y dudosa en su propia realidad, sólo podrá ser confirmado por la razón por la mediación de Dios. Pero por un Dios antes demostrado por la propia razón inquisidora

La divinidad que solo es pensable, en términos filosóficos, que antes fue demostrada por pruebas lógicas, asegura que las ideas en la mente se refieren a objetos reales, exteriores, que existen en un afuera objetivo, y que no son solo figuras esculpidas en la cera del intelecto. Y esto también es así, porque Dios es bueno, y no puede engañarnos.

El mundo exterior, la naturaleza, así, sólo ingresa en el saber en tanto sometida a una razón todavía asociada a un entendimiento humano finito, que admite su inferioridad respecto a un entendimiento infinito divino.

En Descartes, al final ,la naturaleza se convierte en una máquina universal, aposentada en un orden matemático. Lo propio de la física mecanicista. Nuevamente, la naturaleza únicamente es en tanto naturaleza pensada, no el materialismo sensorial, corpóreo, disfrutado, placentero, erotizado, como ocurrirá luego, en la filosofía de Sade.

Y el racionalismo es contemporáneo del protestantismo y la contrarreforma, y el barroco. Y la naturaleza como representación del sujeto es confirmada desde un ejemplo del barroco pictórico. Tal como lo evidencia el análisis de Las meninas de Velázquez que ensaya Foucault en Las palabras y las cosas. Para el pensador francés, el pintor sevillano pinta la representación desde una mirada racional del espacio y su pluralidad de formas y seres (4).

Heidegger, por su parte, habla de la modernidad como La época de la imagen del mundo (5). Su ejemplo arquetípico es el pensar racional cartesiano. En toda cultura anida una Weltanschauung, una imagen del mundo; pero la singularidad de lo moderno es que ahora el mundo es en sí mismo imagen mental, la proyección de una representación racional que, con violencia, niega la condición no conceptual de la materia y lo sensorial, del color y los objetos. Aquí también actuará Sade como figura liberadora.

En el siglo XVIII, es el tiempo de la Ilustración (Aufklärung). El Iluminismo, el Siglo de las Luces. Ilustrar, iluminar por la luz natural de la razón que emancipa, libera, que impulsa al hombre hacia la esgrima del libre pensamiento y las estocadas contra las tradiciones, las supersticiones, las falsas y pretéritas antorchas del saber teológico y su luz sobrenatural.

El iluminismo dividirá aguas respecto a la relación de Dios con el mundo físico. La ilustración deísta, encarnada ejemplarmente en Voltaire, acepta aún el origen divino del mundo. Pero Dios es ahora únicamente el gran relojero. Crea el reloj. Y, luego, la santa relojería funciona por sí misma, desde la autonomía de un mecanismo repetido de leyes regidas por el nexo causa-efecto. Luego de la creación del reloj infinito, el relojero creador ya no interviene. No hay lugar entonces para el milagro, para la reaparición de la divinidad dentro de la naturaleza.

Pero la otra visión sobre el vínculo Dios y universo en la Ilustración, en la Ilustración materialista, el cimiento de la ontología y ética sadianas.

IV. La naturaleza, fuente de toda verdad

. En 1770, el Barón D’ Holbach publica Sistema de la naturaleza (6). La materia ahora se autofunda. No es efecto de una causa espiritual. La inteligencia divina extracorpórea y sobrenatural es la sombra de un error ya superado. El universo es orden que se genera a sí mismo. La conciencia es efecto del devenir de la materia, sólo cognoscible por la razón.

Sade admira a D’ Holbach y a La Mettrie. Y en él también resuenan los ecos del materialismo filosófico (y sus antecedentes empiristas en Locke, Hume, o Hobbes). También, en Sade resuena el lirismo del Rousseau que enaltece a la naturaleza como lugar de la verdad en su Discurso sobre las ciencias y las artes, el Emilio, o las Ensoñaciones de un caminante solitario. Y, al mismo tiempo, desprecia el Contrato social roussoniano, y su ideal de igualitarismo, su doctrina de unos supuestos derechos naturales que legitiman una igualación entre los hombres.

Ahora, sí, ya podemos apreciar el lugar y significado de la naturaleza en Sade, como pilar de su pensar. Luego de toda la trama filosófica respecto a la naturaleza pensada que recorrimos anteriormente Así, desde las playas de su materialismo filosófico, Sade piensa la naturaleza como cascada de la ley, de la verdad:

«¡Oh, movimientos sagrados, audaces impresiones,

Sed siempre el objeto de nuestros honores,

Los únicos que pueden ofrecerse en el culto de los

Verdaderos sabios,

Los únicos en todos los tiempos que deleitan su corazón,

Aceptemos su imperio y que su violencia,

Subyugando nuestras mentes sin la menor resistencia,

Convierta impunemente nuestros placeres en leyes:

Lo que escribe su voz basta para nuestros deseos.

Sea cual fuera el desorden donde nos conduzca

Debemos aceptarlo sin pena ni remordimientos,

Y, sin consultar nuestras leyes ni nuestras costumbres,

Entregarnos ardientemente a todos los excesos

Que siempre nos indica la naturaleza con sus manos.

Respetemos siempre su susurro divino.

Los más preciado para sus planes

Es lo que inútiles leyes castigan en todos los países.

Lo que parece al hombre una terrible injusticia

No es más, para nosotros, que el efecto de

Su mano corruptora» (7).

Sade, pensador ilustrado, cuando piensa la naturaleza no la percibe en su presencia sensorial propia. Para el marqués, por la argumentación racional la naturaleza es entendida como fuente de toda verdad. Sade parte del principio común de lo moderno ilustrado y racionalista de que la naturaleza es siempre lo pensado o representado. Pero esto no anula el reconocimiento de la superioridad y prioridad de la sensación respecto a lo racional.

La voluptuosidad sadiana se libera dentro de este paradigma. El deseo del libertino recurrirá a la argumentación racional pero no para encerrar a la naturaleza dentro de los conceptos razonados, sino para defender el llamado de sus demandas voluptuosas (como leyes imperativas de la naturaleza), que deben ser atendidas, respetadas, practicadas. Así Sade traspasa la frontera de la naturaleza-representación, y se abre a lo natural como flujos de fuerzas, intensidades y exaltaciones libidinales.

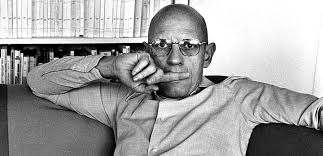

V. Sade y Foucault

Esta dinámica del pensar sadiano es advertida con lucidez por la hermenéutica foucoultiana en la ya mencionada Las palabras y las cosas.

Foucault traza una historia del vínculo palabra-naturaleza, lenguaje-mundo bajo la instigación borgiana de El idioma analítico de John Wilkins (8). Una enciclopedia china define e integra diversas especies de seres reales, abiertamente irreales, o entidades de distintos tipos. Este encuentro heterogéneo de términos lingüísticos hace evidente su no adecuación con un mundo exterior, verificable empíricamente.

Esta no adecuatio detona un conjunto de meditaciones particulares sobre el acto lingüístico. La inexistencia de un horizonte exterior que contenga entidades que sólo son en su enunciación, revela un mundo que sólo existe como representación que se abre dentro de los pétalos verbales del lenguaje. Esto es lo propio de la edad clásica, de la época cartesiana e ilustrada en la visión foucoltiana. El mundo sólo es como representación. Y en la interpretación del autor de Histoire de la folie à l’âge classique, la exaltación y derrumbe de la representación acontecen en Sade.

La filosofía en el tocador es el ejemplo modélico de este movimiento doble. Antes de la erupción del placer, los libertinos, capitaneados por Dolmancé, se embriagan con diálogos filosóficos que despliegan un teatro o escena previa para la liberación de lo pulsional reprimido. Este teatro previo es el espacio representacional en el que se dramatiza luego la orgía libertina. La racionalización que legitima el estallar del deseo es, primero, frialdad deductiva, asepsia argumental, un horizonte precedente de enunciados. Pero cuando la propia razón abre las ventanas a la tempestad orgiástica, la serenidad razonante previa estalla. El instinto invocado por la mesura del logos incendia los cuerpos (y, como se verá, el propio poder representacional del sujeto).

El arco de las justificaciones argumentales de la ética del placer en Sade, en su tensión máxima, se quiebra. El deseo así, finalmente, se libera. Y, en un movimiento circular, vuelve sobre la racionalidad representacional, sobre el deseo solo como argumentación, representación o justificación racional, para deconstruirla, disolverla, hacerla explotar. Foucault entonces afirma:

«Sade llega al extremo del discurso y del pensamiento clásico. Reina exactamente en su límite. A partir de él, la violencia, la vida y la muerte, el deseo, la sexualidad van a extender, por debajo de la representación, una inmensa capa de sombra que ahora tratamos de retomar, como podemos, en nuestro discurso, en nuestra libertad, en nuestro pensamiento. Pero nuestro pensamiento es tan corto, nuestra libertad tan sumisa, nuestro discurso tan repetitivo que es muy necesario que nos demos cuenta de que, en el fondo, esta sombra de abajo es un mar por beber. Las prosperidades de Juliette son siempre solitarias. Y no tienen término» (9).

La representación racional que legitima la liberación del deseo se disuelve por esa liberación. Y entonces asciende «esta sombra de abajo», «un mar por beber», el líquido caliente y pre-racional de los cuerpos excitados, flotantes sobre olas de instinto. Pero para beber ese mar es necesario otro movimiento precedente: la muerte de Dios…

VI. Sade y la muerte de Dios (antes de Nietzsche)

La audacia sadiana perpetra el asesinato de la divinidad cristiana antes de ese idéntico acto proclamado por Nietzsche en el aforismo 125 de La gaya ciencia. En La Filosofía en el tocador, y en otros momentos de su obra, mediante la voz de sus libertinos, Sade fortalece una pesada diatriba contra la idea de Dios. Acaso su paso juvenil por aulas jesuíticas lo predispone a un análisis de las causas de las acciones viciadas de engaño y error. Mediante sus ejercicios espirituales, los jesuitas se someten a una autoindagación rigurosa a fin de desnudar el trasfondo de la acción pecaminosa. Como lo sugiere Francine Duple Ssik Gray (10), Sade adopta este rigorismo teológico que busca la depuración del error. Pero para invertirlo, para convertirlo en fundamento de una ética libertina.

En Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos (libelo anónimo incluido dentro de La filosofía en el tocador) es negada la condición innata de la idea de Dios como ser superior y perfecto, por la que Descartes demostraba su existencia en la tercera meditación cartesiana. Toda idea o principio es un juicio, y, para Sade, nace de la experiencia de los sentidos.

La idea de Dios nace de un miedo que impide razonar. El ateísmo es aire puro para un hombre libre. Pero el libertino anónimo imaginado por Sade, advierte que si el hombre necesita de un culto religioso, la única dimensión cultual aceptable del pasado es la que invoca a los dioses paganos.

En el clima turbulento de la Revolución Francesa, renace el embrujo por el heroísmo, la moral cívica y la magnificencia ética de las divinidades del paganismo romano. El dios de las grandes religiones monoteísta, la divinidad pregonada por Moisés, Jesucristo, o Mahoma, es denunciado como hiedra de la manipulación sacerdotal. La supuesta santidad o sacralidad del dios omnipotente cristiano encubre su negación de la energía vital (su nihilismo, dirá Nietzsche. Situación opuesta a la del paganismo de Roma:

«Puesto que creemos en la necesidad de un culto, imitemos el de los romanos; las acciones, las pasiones y los héroes; esos eran sus respetables objetos. Semejantes ídolos elevaban el alma, la electrizaban; y aún hacían más: le comunicaban las virtudes del ser respetado. El adorador de Minerva quería ser prudente. El coraje latía en el corazón de aquel a quien se veía a los pies de Marte. Ni uno solo de los dioses de esos grandes hombres estaba privado de energía; todos hacían pasar el fuego que los abrasaba al alma de quien los veneraba» (11).

El dios cristiano es una abstracción vacía. Es lo que extrae la sangre vital. Es trepanación del coraje y lo heroico de los pechos antes inflamados de aire antiguo, pagano. Y lo cristiano tampoco puede ser acicate para el arte porque «no ofrece nada a las grandes ideas que ningún artista pueda emplear sus atributos en los monumentos que crea; incluso en Roma, la mayor parte de las bellezas de los ornamentos de los palacios de los papas tiene su modelo en el paganismo y mientras exista el mundo sólo él animará la palabra de los grandes hombres» (12).

El abstracto dios sin extensión cristiano es la mentira que niega la vida. La vida como fuerza sensorial. Como rotaciones cambiantes de colores de una esfera que refleja, de nueva manera, una luz constante. El teísmo crístico repudia la embriaguez pagana. Por eso, del cansancio cristiano ni el arte ni modelos superiores de moralidad podrán brotar como cascadas.

VII. El diálogo entre un sacerdote y un moribundo.

Un estratégico nido de águila sadiano contra la ilusión religiosa monoteísta se concentra en su Diálogo entre un sacerdote y un moribundo.

El sacerdote pide a un moribundo que se arrepienta. Si el infortunado acepta el sacramento de penitencia recibirá las mieles de la salvación.

Pero el moribundo no se amilana ante la exigencia cristiana. El desfalleciente sólo acepta el no haber cultivado, con el debido exceso, sus apetitos y pasiones. El fin de la vida es el placer. Momento epicúreo en la discurso del moribundo, remisión a la filosofía helenística de Epicuro de Samos, que pensó una ética que en su altura más elevada encuentra el bálsamo del placer. Pero, en la disciplina epicúrea los placeres son muy distintos al placer abrazado por Sade. El griego aspira a una placentera serenidad, al goce de la especulación intelectual, a la camaradería, o a la dicha de la liberación del dolor, o de su amenaza (13). Sin embargo, a pesar de los contrastes, entre el moribundo y la filosofía antigua reina el acuerdo en que, de una u otra forma, el placer no es zona de contingencia, sino el fin de la vida.

El moribundo se arrepiente sólo por no haber seguido lo suficiente «la omnipotencia de la naturaleza». Su insuficiente obediencia fue producto de la influencia de «tus sistemas», le reprocha a su interlocutor, el sacerdote que niega «la violencia de los deseos».

Pero el moribundo y el sacerdote en algo coinciden: la naturaleza está corrompida. Dios creó el hombre con libre albedrío, para dar calado hondo a sus acciones libres. Pero el moribundo reprocha que Dios haya abandonado al humano en su niebla de soledad. ¿Por qué no lo llevó por el buen camino entonces?

El sacerdote replica: ¿quién puede comprender los caminos que Dios tiene reservado para el hombre? Lo que para la mirada humana es desborde de error o displicencia, en los recodos superiores del entendimiento divino, puede ser virtud; aunque ésta sea incomprensible para el hombre. Es la situación de Job, víctima en apariencia de una injusticia divina, pero que finalmente acepta la indiscutible superioridad de la justicia del Padre Creador (14).

Pero el moribundo ametralla el optimismo sacerdotal: no es posible comprender la verdadera causa de la naturaleza. Porque «la naturaleza se ha hecho por sí misma». No hay un dios (misterioso) que la haya creado. Sólo es viable la apelación a la física para la comprensión del mundo natural. Para la mente moderna, ya no se justifica beber el elixir de ningún supuesto Dios suprasensible creador del humano, la estrellas, las piedras o las laboriosas hormigas..

El moribundo es denunciado como ateo, como sociniano (15). Y el que convalece critica al sacerdote por su insensata multiplicación de entidades que conspira contra las virtudes de la simplicidad. Un olvido de las bondades de la navaja de Guillermo de Ockham, y su llamado a una economía discursiva, a evitar principios de explicación innecesarios.

Pero la arremetida del hombre exánime continúa: no se puede creer en lo que no se comprende. Un dios no demostrable por la razón es inútil. Es quimera. Porque para conocer es preciso acudir a los sentidos: «Sólo me rindo a la evidencia y lo percibido por mis sentidos. Donde éstos callan mi fe es impotente» (16). En afinidad con la tesitura kantiana, lo divino no es cognoscible. Pero Kant también agrega que la cognoscibilidad se compensa con un acceso a un absoluto moral, que emplaza entonces a la religión dentro de los límites de la razón (17).

El más allá es un sofisma. De odres naturales el hombre se empapa de deseo. El único camino hacia la virtud. La virtud no es efecto del libre albedrío, sino de una naturaleza que se impone con «fuerza irresistible». La tan mentada libertad no es en esencia distinta de la necesidad. El vivir emancipado, como también lo estimó el inconformismo nietzscheano, es acatar los rayos resonantes e innegables del destino (amor fati).

Aceptar una legalidad normativa que se impone con fuerza imperativa es propio de la filosofía sadiana. Y de la ética kantiana. Esta relación motiva el interés lacaniano por enlazar, tras sus diferencias, una identidad entre ambos pensadores, que se sustenta en la obediencia de lo que se impone de forma asertiva. La universalidad de la ley en Kant es pura, formal. Es el imperativo categórico que demanda que la máxima de la acción del querer subjetivo del individuo, elevado a lo universal, no produzca contradicción. El mediodía iluminador no es aquí el goce, sino la acción virtuosa que confiere al individuo la condición de ser digno de ser feliz. El bien es ceñirse a una normativa racional y coactiva.

Pero en la visión de Lacan, Sade invierte o metamorfosea el imperativo kantiano. La perla brillante no es la ley moral, sino el goce vertido desde el exceso. El imperativo sadiano del placer adquiere así la posible formulación de: «…tengo derecho a gozar de todo tu cuerpo… y ese derecho lo ejerceré sin que ningún límite me detenga… el capricho de las exacciones que me venga en gana saciar en él» (18). La ética libertina acepta obedecer, pero no a un principio de armonía o adecuación formal a la ley moral, sino un goce cuya única frontera es paradojal: el límite que ordena no desviarse del imperativo del goce que demanda la ley natural. El abrasador líquido del deseo fluye así como libre curso que se emancipa de cualquier legalidad divina o formalista kantiana, y que no confunde así la obediencia con lo que inhibe el placer.

Y, así, el único arrepentimiento del moribundo es no haber honrado en su cuerpo, con la suficiente vehemencia, el imperativo del goce.

Para el que espera la muerte el dios cristiano es denunciado como impostor, falsario, hipócrita (como en la tradición gnóstica). Para el moribundo las «pruebas» de su existencia son vanidad estéril. Las profecías, los milagros, los mártires, son contornos de una esfera vacía, de falsos resplandores de ámbar.

Las profecías, por su lado, no se han cumplido. Los «historiadores interesados» las manipulan. Y la manipulación se extiende también a los milagros. Para el concepto teológico lo milagroso es irrupción de lo sobrenatural en el mundo profano. Pero nada asegura que esta supuesta acción superior no sea efecto de una ley natural aún no conocida. Jesús, como fuente supuesta del obrar milagroso, es comparado a Apolonio de Tiana. Jesucristo es así un mago. No el hijo de un Padre absoluto.

Y si Dios existiera habría una sola ley justa en todos los corazones. Y solo un culto. Pero la multiplicidad de cultos y códigos morales de los pueblos refutan al supuesto Dios único. Y esto, paralelamente colisiona con la noción «ilustrada» de una humanidad uniformada por una única racionalidad universal (contradicción no asumida por el moribundo «ilustrado»).

Y el que desfallece, frente al representante de la cruz, asegura la inexistencia de la muerte. La mortalidad es ilusoria. Todo lo que se destruye, renace. En una poca atendida invocación a la creencia de la Grecia arcaica y de las culturas orientales, el moribundo adhiere a la metempsicosis pitagórica: «…Hoy hombre, mañana gusano, pasado mañana moscas» (19). Así el soplo de la vida se hace eterno dentro de lo material polimorfo. No Dios eterno. Materia eterna.

En el final del diálogo, el marqués imagina una mutación del sacerdote. Una inesperada trasmutación. El moribundo dice que, antes de su último estertor, espera la llegada de «seis mujeres más bella que el alba». Antes de morir, el agonizante las convoca. Y el sacerdote siente la cercanía de sus cuerpos. Bellos, lascivos. Y entonces: «Pasó a ser, en sus brazos (de las mujeres) un hombre corrompido por la naturaleza, por no haber sabido explicar qué era la naturaleza corrompida» (20).

VIII. La crítica al infierno cristiano, y como el mal puede producir el bien

La demolición de la quimera de Dios en Sade anexiona nuevas argumentaciones libertinas en La Historia de Juliette o las prosperidades del vicio, en su capítulo VIII.

Dos nuevas lanzas de la refutación de la teología de Cristo: las críticas de la señora Clairwil al dogma cristiano del infierno, y la doctrina del «dios del mal» de Saint-Fond.

En el seno de la Sociedad de los Amigos del Crimen, la Señora de Clairwil ensaya un sorpresivo juego argumentativo. Para iniciar su lanzamiento de dardos, primero concede, solo de forma provisional, la existencia de Dios. Pero desde esta previa aceptación luego se arroja a una vehemente refutación del dogma cristiano del infierno. Clairwil refuta, con la luz de la filosofía:

1) la supuesta universalidad del dogma del mundo infernal. Muchos pueblos lo desconocen. Tal vez el sitio de los padecimientos infernales es efecto de una idea innata. Pero si fuera así debería ser creencia común a todos los hombres; lo que no ocurre.

2) Dios como idea racional es imposible porque la razón no admite que, por faltas finitas, se pueda sufrir penas infinitas. Y la infinitud del castigo no es consecuencia de la revelación (porque precisamente no «bendice» a todos los pueblos). Por lo cual es creación y artilugio de sacerdotes. Y:

3) Un ser sabio, infinitamente bueno, ¿cómo puede otorgar sólo a un pueblo el conocimiento del infierno? ¿Por qué entonces castigar a quienes desconocen sus leyes?

Si Dios castiga al hombre es porque éste es libre dado que, en lugar de la recta senda, elige los meandros sinuosos del pecado y la incredulidad. Pero el hombre no es libre. Y no puede evitar ser malvado. Castigar al malvado sólo denota el desquicio de un Dios execrable e injusto.

Los paganos ya admitían la realidad del infierno. Pero no consintieron en la eternidad de los castigos, salvo excepciones como el suplicio aplicado, por su desmesura, por su hybris y burla a los dioses, a Sísifo, Ixión, o Tántalo. Y los paganos no consentían la ficción cristiana de la resurrección de los cuerpos en una vida inmortal, tras un juicio final. Pero sí admitían un renacer por las trasmigraciones de los cuerpos, la antes aludida metempsicosis.

La postura de Clairwil (que dice mucho sobre el hombre soberano sadiano en términos de Bataille, como luego se verá) afirma que: «la verdad es lo que hay que seguir, no a la multitud: habría que limitarse más bien a un solo hombre que dice la verdad, que a los hombres de todas las edades que cuentan mentiras» (21).

Luego de los aguijones emponzoñados de Clairwil, se escucha la voz de Saint-Fond, incisiva, osada, y de un ingenio casi extravagante. El nuevo libertino, sin mayores ambages, sentencia que existe un Dios supremo, garante de la inmortalidad. El libertino, inicialmente, no pierde sus energías en una refutación de lo divino. Pero la divinidad que acepta es manantial de lo maligno. Dado que el mal es «su esencia». Y el mal es necesario. Por eso es fuente de placer. Entonces, para complacer a un dios malvado, vengativo, perverso, el hombre debe actuar desde el mal, desde el vicio. Sólo con el mal se complace a Dios. El hombre al morir vuelve al mal primigenio. Y «las moléculas malignas», equivalentes a los demonios en las mitologías, envenenan al alma, y luego de la muerte, será atormentada por el mal ante el que no podrá defenderse. El alma se torna débil por la virtud. Por eso, al disolverse y retornar al mal primigenio, sufrirá mucho más. Cuanto más malvado sea un hombre, menos sufrirá al refundirse con el mal como «materia prima que conforma el mundo».

El dios como mal es fuerza perversa y cruel. Es eterno (no perecedero). Sólo un ser malvado puede crear un mundo tan extraño. Todo se degrada y todo se corrompe para volver al seno del Dios perverso, que luego creará seres más malvados.

Por esto, hacer el mal es producir el bien:

«Mis víctimas, una vez que han llegado al seno del mal mediante todas las pruebas a las que las he sometido y que les fue posible soportar, entran en la clase de los seres virtuosos; mediante mi acción los mejoro…» (22).

Si a la víctima se la somete a un dolor terrible podrá soportar luego un dolor equivalente o superior al universo dominado por el mal originario. Por eso, si se es malvado en este mundo, se lo será menos en el otro. Por lo que el libertino asegura: «Me cubro de crímenes en este mundo para tener que sufrir menos en el otro…».

Por la liberación del mal, Saint-Fond pretende debilitar su fuerza. Un proceso de pensamiento con antecedentes en el mundo herético medieval, en el que la herejía de los Hermanos del Espíritu libre aseguraba que los actos «malvados» o «licenciosos» debilitan lo negativo para desbrozar el camino hacia un arco iris superior.

IX. Sade, un revolucionario en la Revolución francesa, y cómo los delitos se convierten en virtudes.

Con el advenimiento de la sociedad republicana, Sade imagina su propia ingeniería revolucionaria, que exige una estela de drásticas transformaciones culturales. Se debe incorporar nuevas costumbres que hieran de muerte definitivamente a los periclitados valores tradicionales.

Lo delictivo tiene que ser pensado de otra manera. Así, los primeros delitos que el anónimo autor del libelo Franceses un esfuerzo más… postula que deben ser visto de otra manera son los viejos delitos hacia el Ser Supremo, como la impiedad, el sacrilegio, la blasfemia. Esto es en parte consecuencia de la previa refutación racional del viejo Dios.

Los delitos en relación con los otros también deben ser subvertidos. Para Sade, se debe convertir en positivo lo que antes era negativo. Primer ejemplo: la calumnia. Su ácido envenenador recae sobre el calumniador antes que sobre el calumniado. La supuesta víctima de la difamación es en realidad exaltada en sus méritos. El calumniador se siente inferior ante el calumniado; y busca una espuria compensación de su resentimiento destruyendo la imagen virtuosa del injuriado.

Y el robo se beneficiará ahora con tonos cristalinos, de los que antes carecía. En este caso, como en otros, Sade recurre a modelos antiguos de una moralidad superior. En Esparta, recuerda que los jóvenes eran educados tempranamente para las futuras tempestades de la guerra, los torbellinos de espadas y lanzas que destruyen los cuerpos. El joven y futuro guerrero tenía que ser endurecido. Había que hacerlo fuerte ante la adversidad, austero, y capaz de acciones decididas, llenas de audacia y coraje. El robo era entonces acicate de lo audaz y valiente. Por eso se castigaba al que se dejaba robar y no al que, sin temor, astucia y decisión, hurtaba un bien ajeno.

El impudor, la desnudez, son también resignificados. El impudor nace de la lujuria, un deseo «natural». La excitación que provoca el cuerpo lujurioso es un mandato de la naturaleza. El libertinaje así debe ser promovido desde una política de Estado, no extirpado como un tumor maligno. Como Fourier proyecta sus falansterios comunitarios, Sade propone con igual determinación una arquitectura no destinada a una vida comunitaria, sino a la liberación colectiva del placer antes reprimido.

Así imagina sus casas de libertinaje:

«En las ciudades han de construirse diversos edificios, limpios, vastos, debidamente amueblados y seguros desde todos los puntos; en ellos, todos los sexos, todas las edades y todas las criaturas serán ofrecidos a los caprichos de los libertinos…» (23).

La continencia o la fidelidad matrimonial pierden toda justificación. La monogamia es comportamiento artificial. Germen de la hipocresía; y de una doble vida: la de la virtud pública, y la del deseo polígamo satisfecho clandestinamente. La mujer, lo mismo que el hombre, están supeditados a la naturaleza. Por eso la lujuria no contradice el honor. Ninguna mujer está destinada al placer de un solo hombre.

Y Sade, siempre camuflado bajo el anónimo libertino creador de una nueva arquitectura social, no teme al crimen. En el universo sadiano, lo criminal es aire puro. El crimen no es delito. Porque toda destrucción es preámbulo de una nueva creación:

«… lo que hacemos al entregarnos a la destrucción, sólo equivale a operar una variación en las formas, pero que no puede extinguir la vida y supera entonces las formas humanas la tarea de probar que no puede haber crimen alguno en la supuesta destrucción de una criatura, de cualquier edad, de cualquier sexo o de cualquier especie que la supongáis…será por último necesario convenir en que, en vez de perjudicar la naturaleza, la acción que cometéis, al variar las formas de sus diferentes obras, es ventajosa para ella, ya que le proporcionáis mediante esta acción la materia primera de sus reconstrucciones, cuya elaboración se le volverá impracticable si vosotros no aniquilarais » (24).

Sade se sumerge así en la primacía de la naturaleza como modelo superior de virtud. Desde un vértice de la ilustración, que pretende claridad extrema, recupera, sin saberlo, la ancestral ambigüedad que la inteligencia mítico-arcaica halla en lo telúrico, en la diosa tierra. Como en la dupla hindú Kali-Sakti. Sakti es la energía creadora, la pulsión generadora de nuevas formas sin ser ella coagulación de ninguna figura particular. Es el libre devenir creador. Pero que necesita luego de la destrucción de lo viejo para la creación de lo nuevo. Su contraparte necesaria es entonces Kali, la diosa del rostro tiznado de negro, lo terrestre que remite al regreso a lo subterráneo, al ámbito de lo funerario, de la tumba, de la muerte, que la diosa expresa también mediante su danzar sobre calaveras.

Pero en el pensar sadiano la muerte no es sólo preámbulo lógicamente necesario que posibilita la reaparición de una nueva vida. Es una entidad con densidad ontológica propia: es lo destructivo como fuerza que contribuye a la ulterior recreación. Pero que no por ello pierde su arista disolvente. La muerte, o más exactamente la asociación o dupla crimen-muerte, es fuerza autónoma, que goza con su propia ley; ley que suda el placer de la desintegración; el regocijo de la aniquilación. Es decir, una forma elaborada, para en definitiva, “legitimar” lo sádico.

X. Sade, también tentado por la utopía

En un momento de su obra, Sade no se resiste a la atracción de la literatura utópica. Al embrujo de lo que todavía no tiene lugar (u-topos). Un no lugar todavía no platinado por los brillos de una sociedad ideal.

En lo remoto, en finis terrae, ya para la imaginación mitológica, emergen en islas idílicas, los rizos de una existencia mejor (25). En la Utopía de Tomás Moro, texto fundacional del género utópico moderno, la sociedad deseada, que es compensación de la corrupción del propio tiempo, se erige también sobre una isla, a la que arriba el navegante portugués Rafael Hythloday.

En Aline et Valcour ou le Roman philosophique, la narración sadiana se bifurca en dos ritmos paralelos: por un lado el relato de una joven pareja libertina, cuyos desenfrenos se interpolan con los relatos del viaje por el mundo de Sainville y Leonora. Como el navegante explorador lusitano de Moro, Sainville arriba a una isla, la isla de Tomoe, gobernada por el sabio Zamé.

En una rara excepción al pesimismo sadiano, el visitante es testigo de una sociedad que poliniza una felicidad colectiva. Un estado socialista. En este universo social armonioso concurren distintas fuentes inspiradoras: La república de Platón, el ensueño cívico-intelectual gobernado por el rey filósofo; algo de la creencia positiva en el encuentro del hombre con la naturaleza en el Rousseau del Emilo; o la perspicaz comprensión psicológica de los súbditos por el líder político en El príncipe maquiavélico. Sade pareciera ensayar un juego de autoolvido: una aparente autonegación, en su narración utópica, de la exaltación del crimen y la violencia sin diques inhibidores. Bifurcación con una difusa afinidad con el Dostoievski capaz de engendrar voces en su literatura totalmente opuestos a su ideario personal más íntimo como el Stavgorin de Los demonios, y como lo percibe la obra crítica de Bajtin (26).

La aparente suavización de la crueldad sádica baila en los labios del rey Zamé cuando declara: «La libertad y la vida son los únicos regalos que el hombre haya podido recibir del cielo; ahora bien, cuando sólo se los debe a Dios, Dios es el único que tiene derecho a arrebatarlos» (27).

El castigo debe castigar sólo para corregir al criminal. La justicia no es el cambio de la vida de un hombre por la de otro. En la antigüedad, los altares del sacrificio humano entregaban cuantiosa sangre a los dioses. Pero luego el acto arcaico es sustituido por un castigo o sacrificio penitencial impuesto por la ley (una suerte de continuación de lo bárbaro en lo moderno).

Montesquieu, el autor de Espíritu de las leyes, piensa a la ley como arco protector del hombre ante las arbitrariedades ajenas. Pero la ley no arrebata a los más fuertes su poderío. El fuerte delinque amparado por los derechos hereditarios de la cuna, por la herencia y la fortuna. La ley protege la vejación del débil.

La ley verdadera no es entonces construcción política y autónoma del legislador humano. La primera ley «es la de la naturaleza, es la única de la que el hombre tiene verdadera necesidad» (28). Aquí sí, a través del rey de la isla utópica, Sade se recuerda a sí mismo.

Por contraste, la ley positiva, humana, se torna abusiva cuando el magistrado puede convertirla en «instrumento de sus pasiones». Es preferible entonces vivir sin la ley «artificial».

La ley (si no se adecua a la legalidad natural) esquilma al ciudadano más que servirlo. Entonces es «tiránica, odiosa». Y lo peor de la ley es la condena a muerte a quien sólo ha seguido sus propios impulsos naturales. Y Zamé advierte del peligro de que la ley castigue falsos crímenes, y no las desviaciones como «la avaricia, la dureza del corazón, el rechazo de ayuda del desgraciado». La legislación artificiosa provoca contradicciones, impulsa al individuo a su quebrantamiento; en cambio, las leyes que prolongan a la naturaleza nunca serán violadas.

El rey filósofo estima asimismo la conveniencia de promover un cariz socialista en su gobierno: «Estableced la igualdad de bienes y condiciones, que el único propietario sea el Estado, que conceda en vida todo lo que éste precise para ser feliz, y los crímenes peligrosos desaparecerán; la constitución de Tomoe os la prueba» (29).

El sabio legislador no debe prohibir el vicio sino, por el contrario, allanar su libre discurrir. Sólo lo prohibido atrae la necesidad de la infracción. Si el vicio no es prohibido su práctica provoca, gradualmente, aburrimiento.

Paralelamente, una religión sólo es aceptable si ofrenda dicha y justicia. Y es inadmisible castigar la debilidad que el propio dios ha sembrado en el hombre. El ateísmo es preferible a una divinidad que convalida el suplicio, y se degrada así en un accionar contradictorio. Es absurdo castigar por algo que no se podía en modo alguno evitar. Las desviaciones son imposición o determinismo de la naturaleza. El hombre es construido por ella como un instrumento musical, destinado a «producir un sonido agradable o discordante». El individuo es extensión de un pentagrama precedente escrito por la naturaleza omnipotente. El crimen es, en ciertas psicologías, mandato natural. Entonces a su víctima no se le debe arrojar «inhumanamente a cloacas pestilentes». Lo mejor es alejar a los criminales, desterrarlos, o hacerlos «mejores, obligarles a ser útiles a los que ofendieron» (30).

Zamé recuerda entonces nuevamente a Montesquieu: las leyes no son medios para castigar, sino para corregir los males. Se deben dispensar ejemplos y recompensas. La ley verdadera no reprime. Mejora. No prohíbe, sino que devuelve al hombre al flujo bienhechor y ejemplar de la naturaleza y sus leyes.

El niño salvaje, cercano a los animales y el medio natural, es más vigoroso que los «débiles bebes de tu patria que nacen para ser encadenados». Se debe aceptar así los influjos de la naturaleza. Y la ley humana no se debe oponer a ellas.

La utopía de Sade sorprende como un inesperado oasis de clemencia. Pero en el que nunca se olvida la centralidad de la naturaleza, como fuente del sentido. Y la adecuación a lo natural demanda una organización social labrada por una alta sabiduría política. Repetición del diagrama, aunque trastocado, de la República platónica, porque sólo la sociedad ordenada por el ojo del sabio filósofo podrá respirar felicidad.

Citas:

(1) Para Sade, un gran obstáculo para la recuperación de su libertad es su suegra, a la que en sus cartas llama «la señora presidenta de Montrevil». Su tío, el abad Sade también bregó por el encierro de su particular pariente. Del encarcelamiento permanente dependía la preservación de la honra de la familia luego de su desfavorable fama por los fervores instintivos del marqués. Parte de la complejidad y contradicción de Sade, se manifiesta en la dualidad del aristócrata que defiende la igualdad política de los ciudadanos bajo el alero de la Revolución Francesa, y el Sade escritor y su defensa exaltada, a través de la voz de sus múltiples libertinos, de la desigualdad y el derecho o «ley natural» que permite a los fuertes someter a flagelaciones a sus débiles víctimas. Y el hombre Sade padece también la contradicción entre su condición de víctima en la vida real y su posición de victimario dentro del universo de su imaginación libertina. En este sentido, en una de sus cartas a su esposa, reclama indignado su libertad. Protesta contra su situación de injusta víctima de maquinaciones políticas y familiares, y del malsano placer de hacerlo sufrir: «Y he aquí…lo que tu madre viene haciendo conmigo desde hace cuatro años: todos los meses, una multitud de esperanzas. Oyendo a ustedes, examinando sus envíos, sus cartas, etc., siempre estaré libre mañana; luego, cuando mañana llega, súbitamente una nueva puñalada…Parece, exactamente, que esa vil mujer se divirtiera queriéndome hacer castillos en el aire para tener el placer de echarlos abajo apenas hechos», en M. de Sade, «Mi carta Magna a la Señora de Sade», en Sade. Obras escogidas, Buenos Aires, ed. Corregidor, 1999, p. 169. En esta antología de cartas sadianas y otros textos, se incluye en su introducción, la biografía del Marqués de Sade de Guillaume Apollinaire, uno de sus primeros y más entusiastas defensores en el siglo XX.

(2) Marqués de Sade, La filosofía en el tocador, Buenos Aires, C.S Ediciones, 1995, p. 165.

(3) Ibid., p. 165. Antiguas leyendas también profesan la creencia en una suerte de renacimiento vegetal y pagano al ser enterrado el cadáver como abono de raíces arbóreas. La pareja que es enterrada junta luego renace a través de dos árboles cuyas ramas se entrelazan, como en la leyenda céltica de Deirdre, o antiguas leyendas folklóricas rumanas, en la que el célebre escultor rumano Constantin Brancusi se inspiró para su notable escultura El beso. El artista austriaco Hundertwasser (1928-2000), siguiendo su voluntad, fue enterrado sin un féretro destinado a separarlo de la tierra. Sobre el suelo de su sepultura, se plantó un árbol. Según su creencia, ahora vive en el árbol que crece sobre el lugar de su regreso a la Gran Madre.

(4) Sobre este «pintar la representación» en la pintura de Velázquez en otro ensayo, y de la interpretación del análisis foucoltiano, manifestamos: «Las Meninas es, en principio, una pintura cortesana. Es previsible que un artista dependiente del Rey pinte a Felipe IV durante varios momentos de su vida, que pinte a duques y clérigos, e inclusive a enanos y bufones de la corte. Sería previsible entonces que, en algún momento, Velázquez retrate a la infanta Margarita y a las meninas, las damas de la corte. Pero Velázquez, en la célebre obra que aquí consideramos, no pinta a los personajes cortesanos. No reproduce meramente un modelo aristocrático. Pinta en realidad un lugar o centro que ve y ordena el espacio y los seres de ese modelo. Atendamos primero a la imagen inmediatamente visible. En primer plano, en el centro, se encuentra la infanta Margarita, que dimana un exultante encanto infantil. A su lado, se hallan las meninas, las damas de corte, Doña María Agustina Sarmiento y Doña Isabel de Velasco; en la izquierda, se ve al pintor, Velázquez, con la cruz roja de Santiago en su pecho, mientras pinta un lienzo dentro del cuadro. En el extremo derecho se acomoda un mastín castellano, que recibe un pistón del enano Nicolasito, junto al que se ve, con mirada distraída, a la enana Maribárbola. En la pared del fondo, en una puerta abierta, José Nieto, el encargado de los aposentos de la infanta, permanece parado frente a una escalera por la que fluye la luz. Este personaje también ve lo que ve el pintor. Y, a un lado, resplandece un espejo. En su mágica superficie reflectante se corporiza la pareja real: Felipe IV y la reina Mariana. En el análisis de Foucault es esencial dilucidar qué es lo pintado por el pintor. ¿Cuál es el verdadero tema de la pintura? El espejo del fondo revela lo más imperceptible del proceso creador del artista sevillano. La imagen especular anuncia la realidad subyacente del cuadro, en principio, muda e invisible. El pintor pinta en principio el lugar de la mirada de la pareja real, que está fuera del cuadro y que se refleja en el espejo. Lo especular, lejos de agotarse en la ilusoria producción del reflejo, restituye la visibilidad del rey y la reina que «están retirados en una invisibilidad esencial»; y, desde allí, «ordenan en torno suyo toda la representación».El lugar de la mirada de la pareja real remite, desde lo simbólico, a un centro, a un lugar soberano: «este centro, es, en la anécdota, simbólicamente soberano ya que está ocupado por el rey Felipe IV y su esposa». Pero este lugar-centro es complejo, alberga una triangularidad circular de miradas, una «triple función» por la que en el cuadro «vienen a superponerse con toda exactitud la mirada del modelo en el momento en que se la mira, la del espectador que contempla la escena y la del pintor en el momento en que compone su cuadro (no el representado, sino el que está delante de nosotros y del cual hablamos). Estas tres funciones ‘de vistas’ se confunde en un punto exterior al cuadro; es decir, ideal en relación con lo representado, pero perfectamente real ya que a partir de él se hace posible la representación». Tres miradas se unen en un solo movimiento. La mirada de la pareja real, la del espectador del cuadro y la del pintor. El pintor no ve ya la presencia de la pareja real, sino lo visto por esa mirada. Este ver se irradia desde un «punto exterior» al cuadro, de un lugar-centro, una centralidad soberana de un sujeto que organiza y ordena lo visible. Y esta acción ordenadora es un representar. No es lo real como cosa en sí, sino el mundo como imagen u orden representado. A partir de ese momento, toda mirada sólo es posible dentro de un espacio que es efecto de la potencia ordenadora de la representación. Velázquez ya no pinta entonces un modelo que se ofrece en una desnuda inmediatez. Pinta el lugar constituyente o soberano, sólo asociable, de forma superficial y equivoca, con la mirada de la pareja real. El genio sevillano no retrata la presencia de los seres con sus colores o volúmenes. Pinta el lugar que, mediante el representar, piensa y ordena el espacio, los seres y las cosas. Velázquez hace así visible la configuración arquetípica del pensamiento moderno: la representación clásica. Las meninas es la obra que obra la visibilidad de lo real como representación.», en Esteban Ierardo, «La continua visibilidad de lo invisible. Magritte, Foucault y Hegel y la pintura del pensamiento», en El agua y el trueno, Buenos Aires, editorial Prometeo, 2007, pp.115-117.

(5) Ver Martín Heidegger, «La época de la imagen del mundo», en Caminos de bosque, Madrid, Alianza, 1995, pp. 75-109.

(6) Ver Barón d’ Holbach, Sistema de la naturaleza, Madrid, Editora Nacional (edición a cargo de José Manuel Bermudo).

(7) Marqués de Sade, La verdad /La vérité. Poema inédito (edición bilingüe), Buenos Aires, Atuel-Anáfora, 1995, pp.20-21(trad. Ricardo Zelarayan).

(8) J. L. Borges, «El idioma analítico de John Wilkins» en El hacedor, Obras completas, V. II, Buenos Aires, ed. Emecé.

(9) M. Foucault, Las palabras y las cosas, México, ed. S.XXI, p. 209.

(10) Francine Duple Ssik Gray, Marqués de Sade. Una vida, Buenos Aires, Vergara, 2000.

(11) M. de Sade, La filosofía en el…, op. cit., p.106.

(12) Ibid.

(13) Epicuro de Samos, como es sabido, filosofaba en su célebre jardín. Su búsqueda del placer es compleja, y lo mismo que en Sade, no puede ser reducida a una exaltación hedonista desligada de una elaborada doctrina filosófica. Pero el placer sádico y el epicúreo son completamente disímiles. A diferencia de la excitación de la muerte, o su proximidad en Sade, en el filósofo helenístico el miedo a la muerte debe ser extirpado del alma como estricta condición para la prosecución del placer. Lo placentero epicúreo nada debe a una pasiva relajación. Exige un delicado cultivo conciente. El radio más amplio de los placeres se encuentra en placeres cinéticos relacionados con el movimiento (como el culto a la amistad, o la práctica la vida austera). Pero, en la ausencia del dolor (otro drástico contraste con la ética sadiana) se halla el estado placentero superior: «El epicureismo sostiene…que hay un ‘placer de estado’, por lo tanto un placer del reposo, e incluso ve en él la mejor forma de placer. Ciertas descripciones de este placer ‘catastemático’ pueden aparecer como puramente negativas: se trata de no sufrir hambre, ni sed, ni frío ni la inquietud de padecerlos en el futuro. Pero, antes que decir que el placer supremo es sólo la ausencia del dolor, sería más justo decir que la ausencia de dolor es el placer supremo: no es asimilable a un estado neutro e inconciente, precisamente porque, en un ser, por hipótesis, consciente y considerado en los momentos en que está consciente, se identifica con un gozo positivo, el del puro sentimiento de existir y de ejercer en plenitud todas las facultades naturales del cuerpo y del alma», en Jacques Brunschwig, «La filosofía en la época helenística», en Filosofía griega, Buenos Aires, Editorial docencia, pp.510-511.

(14) Ver el libro bíblico vetero-testamentario de Job, en el que éste es víctima de una apuesta entre Dios y el Diablo; pero el aparente mal e injusticia que sufre se disuelve desde una perspectiva suprarracional de la divinidad.

(15) Los socinianos pertenecen a un movimiento nacido en el siglo XVI impulsado por los teólogos italianos Lelio y Fausto Zozzini. Negaban la preexistencia de Cristo y, como los adopcionistas, afirmaban que Jesús se convierte en Hijo de Dios o por su bautismo o por su resurrección. Por lo que Jesús era en principio un hombre que sólo posteriormente adquiere la condición divina.

(16) M. de Sade, «Diálogo de un sacerdote y un moribundo», en Sade, Sistema de la agresión. Textos filosóficos y políticos, Buenos Aires, ediciones el Tranvía, Colección Búho de piedra,, 2002, p. 48. (trad. C. Salinas).

(17) Ver I. Kant, La religión dentro de los límites de razón, Madrid, Alianza.

(18) Jacques Lacan, «Kant con Sade», Escritos 2, México, Siglo XXl, 2002, p.748

(19) M. de Sade, «Diálogo de un sacerdote y un moribundo», op. cit., pp. 52-53.

(20) Ibid., p.54.

(21) M. de Sade, Julieta o las prosperidades del vicio, VIII, mencionado en Sade, Sistemas de la agresión, op. cit., 94-95.

(22) Ibid., p.103.

(23) Ibid., p. 121.

(24) Ibid., pp. 134-35.

(25) Ver por ejemplo Margarita Vallejo Girvés, Tierras fabulosas de la antigüedad, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, España. En esta obra se estudia, entre diversas morfologías de geografías míticas, el simbolismo de las islas fabulosas en el imaginario antiguo griego, romano y cristiano.

(26) Ver Mijail Bajtin, Problemas de la poética de Dostoievski, México, Fondo de Cultura Económica.

(27) Sade, Sistema de la agresión, op. cit., p.162.

(28) Ibid, p.163.

(29) Ibid, p.169.

(30) Ibid, p.177.