Por Esteban Ierardo

El hundimiento del Titanic está profundamente enraizado en la memoria colectiva, por lo dramático del hecho y por su difusión mediante el cine. Aquí a partir de este gran naufragio, y a partir de la dimensión simbólica del mar y el recuerdo de otros grandes naufragios, exploramos los posibles sentidos del acto del naufragar.

El Titanic, el gran naufragio

En 1909, la alegría de la llamada Belle Époque se mezcla con los martillazos en el astillero de la Harland and Wolff durante la construcción del Titanic, en Belfast, Irlanda del Norte. La White Star Line, compañía propietaria del gran navío, adquiere varios barcos que también terminan en el fondo del mar. En 1873, el Atlantic colisiona con una roca en Halifax, Nueva Escocia. Perecen 546 personas. Se dice que un error de navegación y la falta de carbón ocasionan el desastre. En 1893, el Naronic, el barco más grande del mundo en aquel entonces, se hunde en el Atlántico Norte. En 1899, el Germanic se vuelca en el puerto de Nueva York. En 1907, el Suevic encalla en las costas de Cornwall. En 1909, el Republic se sumerge tras un choque con otro navío.

El 31 de mayo de 1911, el Titanic es botado en una ceremonia precedida por el director de la Harland and Wolff, Lord Pirrie. En la tribuna de invitados se halla Bruce Ismay, presidente de la White Star Line. El Titanic se convierte así, oficialmente, en el barco más grande del mundo con una eslora de alrededor 260 metros. Es el objeto móvil de mayor proporciones creado hasta entonces.

Tras botar la embarcación, los trabajos para terminar el barco se concentran en los interiores. La cubierta principal de primera tiene 152 metros de largo. En la parte delantera se ubican 34 aposentos para las llamadas «personalidades destacadas», cada una de las cuales cuenta con una habitación, una sala de fumador y sala de lectura. Ya durante la travesía, en el comedor de primera clase pueden ubicarse alrededor de 500 pasajeros de primera clase. Todos cómodamente sentados y rodeados por una decoración de estilo jacobino. En el suntuoso ambiente chispean columnas doradas y resplandecientes y cubiertos de plata exquisitamente labrados. Luego de una selecta comida, los comensales se retiran a las salsas de fumadores o de lectura donde un estilo georgiano brilla en coloreados vidrios con elaboradas placas de nácar que se incrustan en los panales de caoba de las paredes.

En los camarotes de primera clase también impera un torrente de lujo ostentoso y detenidamente meditado. Los aseguradores del colosal navío reducen fuertemente el costo de sus primas porque, se supone, el Titanic nunca conocerá el lecho del océano. La convicción de que la nave no puede hundirse bajo ninguna circunstancia le ahorra a la White Star un flujo de dinero que dedica a completar el equipamiento del buque.

El costo total del gran barco es de 115 millones de libras esterlinas. Bueno es recordar que un operario de astillero sólo recibe un salario de 2 libras esterlinas a la semana. Una señal de la desproporción entre el cuidado de los emblemas del lujo y el poder y el desdén por la dignidad del trabajo. Un desprecio que se continua con la decisión de reducir el número de botes del navío.

El Titanic lleva 3.560 salvavidas individuales. Pero su dotación de botes es únicamente de 16 unidades, sólo capaces de acoger 1.178 personas. Alexander Carlusle, el primer diseñador de la gran nave, planifica unos 64 botes que, en caso de emergencia, pueden albergar a 3.547 personas, entre pasajeros y tripulación. La displicente reducción de los botes condena a cientos de seres a ser engullidos por el frío y despiadado mar nocturno.

El 10 de abril de 1912, el Titanic abandona el puerto de Southampton para navegar hacia su destino. Ya en mar abierto, alcanza su máxima velocidad de 23 a 24 nudos.

Los primeros días de navegación en el Atlántico norte transcurren serenos. Los pasajeros disfrutan del paisaje oceánico y de distendidas caminatas por cubierta. Al llegar el domingo, el telégrafo del trasatlántico recibe numerosos mensajes de barcos cercanos que alertan sobre la peligrosa presencia en la cercanías de numerosos iceberges. En un principio, estas comunicaciones son ignoradas. Luego, finalmente, se le informa al capitán Smith, el veterano conductor de la gran embarcación ebria de confianza en sí misma.

El capitán ordena estar atentos a los bloques de hielo en medio de la noche. A las 11: 40, la mayoría de los pasajeros regresan a sus habitaciones para dormir. No sospechan que el sueño que les espera será una pesadilla abismal. Al poco tiempo, estalla en cubierta un grito de alerta. Desde el puente de mando se ordena poner las máquinas en retroceso y girar a todo estribor para esquivar un iceberg. Todo en vano. La historia ya empapa en un tintero de sangre la pluma con la que escribirá los hechos posteriores.

Cuando se advierte la escasez de los botes para salvar a todos los pasajeros brota el pánico. En los botes hay poco lugar para los viajeros de clases humildes (aunque la desgracia llega también a muchos de los más privilegiados del pasaje). Actos de desesperación y de heroísmo se amalgaman en un único anillo de caos. Resignado y fiel a una vieja tradición de los marinos, el capitán Smith se retira al puente de mando para morir allí con la nave que es parte de su cuerpo. A las 1:40, en un último y agónico quejido, el Titanic se parte en dos. La muerte surge rápido para llenar sus alforjas con más de 1500 vidas. El orgulloso navío inicia su descenso hacia la profundidad más solitaria.

El mar entre los mitos y los símbolos

El Titanic se hunde el mar. Y en los mitos cosmogónicos, el mar es la escena primaria de la existencia. En la Grecia antigua, desde el agua brota la diosa Eurinome de los pelasgos que pare un huevo de plata del que luego surge el mundo. En la mitología egipcia, de un océano emerge la colina primordial que es punto de partida de la creación del mundo. Para la mitología de la India, en las aguas flota el dios hindú Visnú, la divinidad que piensa o sueña el universo. En el Enuma Elisch babilónico, antes del cielo y la tierra, respira el monstruo marino Tiamat que custodia un oscuro océano.

El agua que late en el origen es fuente de la existencia y, a su vez, es el caos que preexiste a la realidad ordenada. Aun cuando el agua se integre a un cosmos, conserva su impronta arcaica anterior al orden.

Las tormentas en altar mar crean furiosos puños de olas. El viento, con sus dagas silbantes, contribuyen a la desaparición del océano calmo y al regreso al caos. La Eneida virgiliana comienza con una gran tempestad. En la cultura grecorromana nace una tradición literaria que involucra a Ovidio, Tíbulo, Propercio; o a Horacio, que detesta el océano dissociabilis, el mar que separa a las naves de una flota o que ahoga a los marinos en medio de una gran borrasca marina. Para esta tradición el mar expresa todo su poder y su verdadera esencia durante las tormentas. El océano violento arrebata a los hombres de sus sueños de autosuficiencia; los enfrenta a la condición ingobernable de la naturaleza.

Pero, ante todo, y esto suele olvidárselo: el mar es territorio de un no saber. En el siglo XVII, se repite hasta el cansancio, falsamente, que Aristóteles se suicidó por no haber resuelto la cuestión de las corrientes del Euripo, el angosto canal que separa la Grecia continental de la isla de Eubea, cuyas aguas fluyen a veces con velocidades de casi 20 kilómetros por hora. Aún hoy, el movimiento del agua por el globo terrestre no es comprendida del todo. Y tampoco es conocido plenamente, a través de un mapa completo y claro, todo el vasto lecho marino.

En las cultura antiguas, la tierra es pensada en relación a la acción modeladora del océano. Estrabon escribe: «Es sobre todo el mar quien perfila la tierra y le da su forma, modelando estrechos, istmos, penínsulas y cabos».

No sólo el mar abriga la tierra y esculpe sus costas; también, desde el seno de la mitología y la literatura clásicas, lo caótico, incontrolable y enigmático del mar se extiende al litoral y a las playas. En las costas viven los monstruos Escila y Caribdis.

A nivel simbólico entonces, el mar es el agua de la que nace la vida; es la fuente de la vida, anterior al orden y las leyes. La tempestad marina es lo que recuerda al humano su debilidad e insignificancia. Y también la profundidad oceánica es ejemplo de lo no sabido por todo lo que oculta. El descenso violento del navío naufragado es regreso a una oscuridad enigmática.

El Titanic y su estela simbólica

La colosal recaudación generada por la versión cinematográfica de James Cameron de la historia del Titanic, de 1997, evidencia la fascinante atracción que sigue provocando el naufragio del barco de la White Star. La psique colectiva intuye que el hundimiento del gran transatlántico simboliza algo esencial. Por el naufragio, el barco, y por ende los humanos que lo ocupan, descienden al mar y, por tanto, a las enigmáticas profundidades

Por un lado, todo naufragio, y con especial impacto el naufragio del Titanic, simboliza la violenta devastación de lo humano, la desesperada muerte del ahogado, la macabra y solitaria inmersión en el hondo mar, un horror que supera lo que puede ser dicho por el lenguaje.

La mente del hombre medio occidental es educada para ignorar la realidad que desconoce el lenguaje verbal. Sólo reconocemos la realidad que puede ser nombrada. El hundimiento del Titanic despierta el recuerdo del trasfondo oscuro de las aguas cuya profundidad silenciosa es innombrable, inexpresable. Algo de este tenor transmite con magistral pluma Edgar Allan Poe en su relato Un descenso al Maelström (1841), inspirado en el fenómeno de un remolino que, en las costas de Noruega, surge por la conjunción de las fuertes corrientes en el estrecho de Moskenstraumen y la gran amplitud de las mareas. Luego de naufragar, un marino se interna en el interior del remolino, y desde la altura de las inmensas paredes líquidas en veloz giro, observa, pasmado, en una mezcla de horror y fascinación, el gran abismo que parece llegar hasta las máximas profundidades y que el narrador percibe como una manifestación visible de Dios. El hundimiento en el mar como puente simbólico hacia la visión del espesor escondido y ontológico del ser. Un hundirse en lo real abismal, lo que, a su manera, intentan las filosofías de profundis como la de Schopenhauer y su dimensión de la Voluntad, Nietzsche y su abismo dionisiaco, Bataille y un éxtasis místico que abre un erotismo sacralizado; o Artaud y su percibir el Absoluto a través de la ayuda del peyote en su visita a la tierra de los Tarahumaras.

El naufragio del Titanic entonces, y de todos los naufragios, como devastador horror fuera de las palabras, en el regreso a la hondura de un silencio extraño, diferente, enigmático, ajeno a nuestras palabras. El regreso al abismo como zona silenciosa, arcaica y olvidada por la conciencia.

Pero además del hundimiento en el abismo silencioso y enigmático, el naufragio del barco que nunca podría hundirse conduce a otra dimensión simbólica que despierta el Titanic: la ruptura de la historia como narrativa previsible. El Titanic es el centro de una narración segura: el barco que abandona el puerto; atraviesa el mar sin zozobras, en majestuosa navegación. Unos pocos días después, llega sin contratiempos importantes a Nueva York. Todos estos son los momentos de un relato seguro e inmodificable. Pero el Titanic hundido introduce en la narración lo imprevisible, inesperado, inaudito. La ruptura de lo previsible que también fascina.

El hundimiento del Titanic como embate del destino contra la desmesura humana es una interpretación habitual. El Titanic como desmoronamiento de la altivez de una triunfante burguesía mercantil e industrial. El hundimiento de lo que se decía no se hundiría, claro, es burla de la arrogancia humana. El humano cree que con su ingenio e imponente metal podrá vencer al mar. Pero la tragedia inesperada demuestra que el humano siempre está bajo el filo de un poder superior.

Todos los naufragios

El lujoso transatlántico hundido repite el doloroso regreso a las profundidades de miles de navíos en la historia, en todos los mares.

Puede pensarse primero en la experiencia del naufragio en la literatura, en el capitán Ahad y el naufragio de su barco ballenero cuando persigue el mal encarnado en la gran ballena blanca, o el alucinante hundimiento en el mencionado Un descenso en el Maelström de Edgar Allan Poe. Pero si acudimos a las zozobras en el mar real, es imposible determinar cuántos naufragios ocurrieron en la historia, y la totalidad precisa de las víctimas.

Sí se puede señalar las principales áreas marinas de los desastres y recordar algunos de los importantes hundimientos en diversos contextos, aunque esto solo sea una hebra de un tejido mucho mayor.

Algunos de los lugares más recurrentes en hundimientos, en términos históricos, se sitúan en el Mar del Norte por sus numerosas tormentas; en el Atlántico norte en la ruta marítima entre Europa y América, en especial en tiempos de la navegación a vela; en el Mar Mediterráneo, sobre el que el historiador francés Fernand Braudel escribe El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe (1949); en el Cabo de Hornos en Tierra del Fuego, con sus enérgicos vientos y olas; en el Archipiélago de las Malvinas; o en la costa de Cornualles en el Reino Unido; el Cabo de San Vicente, en Portugal, en la convergencia del Atlántico y del Mediterráneo; el Estrecho de Gibraltar y el Estrecho de Bering con sus vigorosas corrientes y numerosos hielos; o el Canal de la Mancha.

El registro completo de los naufragios pertenece a Dios. La memoria humana escrita recuerda una parte pequeña, aunque significativa. La navegación del mar como vía de intercambios comerciales, barcos de guerra, exploraciones, flujo de esclavos, o de migrantes que escapan de la pobreza o la violencia. En esas diversas formas del navegar se han hundido miríadas de naves. Naufragios masivos que convierten a los océanos en un gran cementerio sin lápidas.

Solo al recordar algunas de las naves que se abismaron al fondo de las aguas, nos viene a la memoria el buque mercantil español Encarnación, que zozobra en 1681 cerca de Panamá, descubierto a 12 metros de profundidad en 2011; el ballenero Essex, de 238 toneladas, que parte del mítico puerto de Nantucket, en el que inicia su viaje también el Pequot del capitán Ahad en busca de la ballena blanca; el Essex se hunde en 1820 luego de ser embestido por un gran cachalote, y este hecho justamente inspira a Herman Melville en la redacción de Moby Dick.

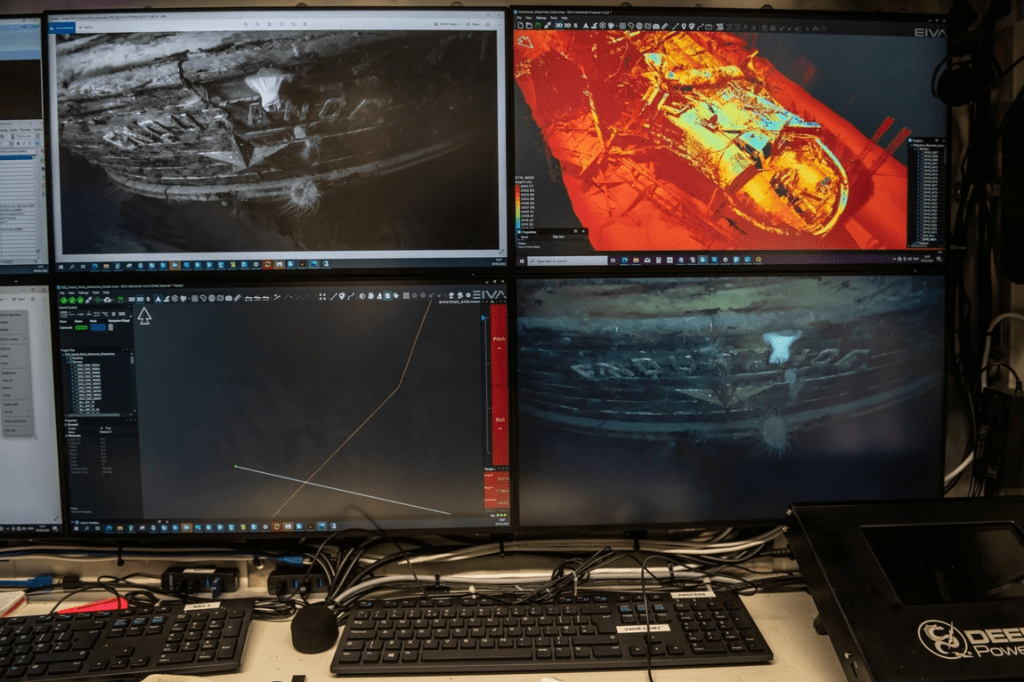

El deseo de la aventura y exploración deriva en el naufragio del Endurance, el buque rompehielos de la expedición dirigida en 1914 por sir Ernest Shackleton, el gran explorador anglo-irlandés, con una tripulación de 28 hombres, y como parte de una Expedición Imperial Transantártica, en la última edad heroica de la exploración de la Antártida. El navío se hunde tres años después, atrapado por las placas de hielo del mar de Weddell, en la Antártida. En 2022, el casco del Endurance es hallado en buenas condiciones de conservación a 3000 metros de profundidad y más de siete kilómetros de la posición de hundimiento indicada por el capitán del barco, Frank Worsley, experimentado marino, instructor y explorador neozelandés.

Imágenes a bordo del Agulhas II, del casco descubierto del Endurance ( Fotografías The Falklands Maritime Heritage Trust National Geographic)

En el mar como campo de batalla los hundimientos son también innumerables. El famoso Lusitania, en la Primera Guerra Mundial, o, en el mismo conflicto, el HMHS Britannic, el «hermano» del Titanic, también transatlántico, reconvertido en transporte de tropas y buque de enfermería; en 1916, una mina perfora su casco y se sumerge en las solitarias profundidades en las que es descubierto en 1975 por el inefable oceanógrafo Jacques- Yves Cousteau.

En la Segunda Guerra Mundial se dan las inmersiones espectaculares del Hood, el Bismark, el Yamato, entre muchos otros; o el Armeniya, el barco hospital soviético hundido en 1941 por la aviación alemana con entre 5.000 y 7.000 muertos. Esto, y la propia invasión alemana a Rusia, luego alienta el torpedeo por un submarino soviético del Wilhem Gustloff, el buque alemán que al final de la guerra abandona puerto para poner en territorio seguro a 9000 personas; todas se ahogan en el Mar Báltico, entre ellas muchos niños. El mayor naufragio registrado de la historia. Es notable la poca consideración de este evento dramático en contraste con el recuerdo del Titanic en la memoria colectiva. En 2012, cuando se cumple el centenario del hundimiento del Titanic ocurre el desastre del crucero Costa Concordia por una imprudente maniobra de su capitán.

Al comenzar el siglo XX, en 2002, en aguas del Atlántico, durante una tormenta, el transbordador de Senegal Le Joola se va a pique con 1863 víctimas, el segundo mayor desastre marítimo civil de la historia. Antes, en el siglo XX, otro transbordador, el ferry-crucero de pasajeros y automóviles Estonia, perece entre las aguas finlandesas del mar Báltico con 852 personas, en la ruta entre Tallin (Estonia) y Estocolmo.

Y en los últimos años migrantes que escapan del vacío, del agobio de sus destinos, se embarcan con el envión del desespero pero también la esperanza. Pero en 2023, más de 3000 migrantes se ahogan en el Mar Mediterráneo; en 2024, en el mar Jónico otros desaparecen entre las aguas. El hundimiento final de los sueños.

Las otras formas del naufragio

La experiencia del naufragio es fuertemente polisémica. En un sentido etimológico estricto naufragar procede del latín naufragĭum, de naus, nave, y del verbo frangere, que se puede traducir como «romper». Naufraga lo que se rompe y se convierte en vulnerable ante la inundación que conduce a la irreversible zozobra. O, como cuando escribimos sobre el hundimiento del Titanic y su simbolismo, naufragar es devastación de lo humano, es el imposible control de los elementos; es el regreso a la profundidad como experiencia horrorosa y también como recuperación de la conciencia de lo profundo, oculto y enigmático de la propia realidad.

Pero hay otras formas de naufragar. Del Titanic a otras formas del naufragio. Lo que naufraga no es solo los barcos o su desdichada tripulación. A su manera el mar también «naufraga» por la contaminación de los ecosistemas marinos por las aguas residuales, por los fertilizantes y pesticidas usados en la agricultura y la ganadería que llegan a los mares a través de la escorrentía (la corriente de agua que se desborda al rebasar su propio cauce); por los residuos tóxicos de la industria; los derrames de petróleo; los residuos plásticos que crean islas de micro-fragmentos imperceptibles para el ojo; la pesca ilegal que involucra principalmente a países como China, Taiwán, Angola, Granada, Gambia. Y claro, en este sentido el mar «naufraga» por la contaminación y el cambio climático que genera aumento del nivel de las aguas y la erosión de hábitat costeros y playas; la acidificación y la alteración de temperatura del agua con efectos perjudiciales en las especies y su reproducción; o la polución del agua potable y sus estragos en la salud humana.

En este naufragar del propio mar, con muchos otros aspectos, el humano se revela como causa que reduce los mares a transporte de drogas, piratería (como en el Mar de China, el Estrecho de Malaca, o el Cuenco de África o el Golfo de Guinea); tráfico de armas, animales o personas.

El naufragio por el mar que engulle a los humanos y sus barcos, o por el humano que hace también naufragar a su manera la pureza primitiva de los mares. Pero el naufragio como ruptura, quiebre y hundimiento, alcanza su significación más amplia cuando desborda el propio mar y el acto de la feroz inmersión. Entonces, el naufragio como experiencia arquetípica es de origen marino pero, en su alcance simbólico, va más allá. Del Titanic a otras formas del naufragio…

El naufragar se contrapone al navegar. Se navega hacia otras posibilidades, se naufraga al sumergirse en la imposibilidad; se navega hacia puertos desconocidos, hacia lo nuevo a explorar; se naufraga en el mar, o en toda situación en la que una anterior confianza o expectativa al final se parte como un navío y colapsa y se hunde. El naufragio así ya no es solo de barcos y marinos o pasaje, es también hundimiento o un perderse a la deriva de culturas, civilizaciones, ideas, ansías de progreso, o proyectos de vida personal.

La experiencia general del naufragio muchas veces es evitable, cuando se navega hacia horizontes posibles, razonables, hacia buenos puertos a buscar; todo lo contrario del naufragar cuando se sale a navegar en medio de las tormentas y el caos, cuando se niega las claras señales de la realidad, por un dogmático sistema de creencias que impide ver lo obvio y que lleva a la inapelable decepción.

Y todas esta formas del naufragio surgen al meditar primero en el Titanic y el simbolismo de su hundimiento, y de otros. Todos ellos generalmente bajo la colisión con bloques de hielo o por encallamiento en las costas, o por la fuerza salvaje de la tormenta en el mar. El momento en el que los vientos rugen furiosos, el agua que se eriza en el puño de las olas, la gran confusión de los elementos apabullantes que hace recordar al humano lo que siempre olvida: que es solo el que recibe sin agradecer el aire que respira y la firmeza del suelo que pisa; ese sostén que desaparece cuando en el naufragio nuestra pobre humanidad se abisma en la oscura y misteriosa profundidad que el mar oculta.

(Todas las imágenes se pueden ampliar)