Por el Esteban Ierardo

(Última versión actualizada 18-3- 2025)

El jaguar fue animal venerado en diversos pueblos precolombinos. Aquí primero trazamos un estudio sobre aspectos del jaguar real y la significación del felino de la piel moteada entre olmecas, mayas, aztecas, y también en la cultura andina de Chavín de Huántar. Y luego, al final, a partir de un relato borgiano y una expresión literaria cortazariana de que «todo es jaguar», una reflexión sobre el felino como metáfora de otra forma de percepción de nuestro vínculo con lo real.

| Lo que nos tranquiliza es el sentimiento casi indecible de que en cierto sentido todo es jaguar, que la cama misma es jaguar…y también la casa, oh sí, la casa misma podría ser jaguar aunque la inteligencia más sutil vacile en aceptar semejante hipótesis. Julio Cortázar |

I. Cerca del jaguar

El cazador: el jaguar. Felino divinizado en la América precolombina. Junto con la serpiente, el águila y el cóndor, es el animal que mayor fascinación suscitó en los habitantes del continente que era del indio antes del arribo de las naves españolas.

El jaguar (felis onca) también es conocido como tigre real. Es el felino de mayores proporciones de América. Los mayas lo llamaron balam, y los aztecas y mixtecas oceolotl. Su bella fisonomía esmalta multitud de estelas, dinteles, monumentos, códices y manuscritos de la civilización mesoamericana.

El jaguar habita desde los bosques tropicales del sur de México hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México. Puebla también las serranías de Sonora en la Sierra Madre Occidental de la costa del Pacífico. En las selvas de los trópicos prefiere las proximidades de las corrientes de agua entre las franjas bajas de la costa y los maglares pantanosos. A veces, se desplaza hasta las laderas de los cerros y se adentra en los bosques más altos de coníferas.

El atributo que diferencia al jaguar de los otros felinos es su piel moteada, saturada de rosetas de color café oscuro con pequeñas pigmentaciones en el centro. La multiplicidad de manchas cumple la consabida función de mimesis con el entorno selvático, el camuflaje que disimula la presencia amenazante del animal cazador

El jaguar es animal solitario. Sólo se reúne con la hembra para el apareamiento. Es capaz de dominar un territorio que oscila entre los 5 a los 500 kms. En ocasiones recorre hasta 800 kms sin que se conozca el motivo. La hembra alumbra de 2 a 4 cachorros que nacen ciegos y recién ven la luz a los 13 días. El jaguar es también excelente nadador y trepador, aunque sus actos de cacería suelen ocurrir en el suelo. Es depredador de 85 especies. Sucumben a sus violentas dentelladas mamíferos, reptiles, aves, peces, y también engulle carroña, incluso plantas. Su rol dentro de la cadena alimentaria de su hábitat o ecosistema es controlar las poblaciones de animales silvestres de pezuñas (como el venado, el jabalí, y el tapir). En su propio medio cumple la labor de lobos y coyotes en otras regiones.

Cuando se presenta la oportunidad, ataca ganado doméstico. En ocasiones, oculta su presa inhumándola. Los indios amazónicos aseguran que es capaz de cazar peces atrayéndolos a la superficie a través de la agitación de su cola en el agua y empujándolos hacia la orilla mediante sus garras.

El hombre caza al jaguar por dos razones: por sus ataques al ganado y por lo bello y cotizado de su piel. Este hecho, junto a la reducción de la selva, son las principales causas del peligro de extinción que acosa al gran acosador. Los tiempos modernos descargan truenos de amenaza sobre el cazador nocturno de la selva tropical. Su estrella se opaca. Su esplendor se desvanece por las balas asesinas y la indiferencia ante los cascabeles de símbolos que resuenan junto a sus sigilosos pasos. Dentro de la exaltación del mundo racional, técnico y funcional de la modernidad, el jaguar y la vasta diversidad animal es sentenciada a una doble extinción: amenaza y muerte física, y aniquilación del aura simbólica por la cual el animal, en tiempos antiguos, era encarnación de fuegos divinos.

Y a pesar de la distancia histórica, el jaguar, hoy diezmado y extirpado de su aureola mítica, es el mismo que el otro ser, que la fiera de piel moteada que vive en el mito.

ll. Los cazadores y el jaguar cazador

Los mitos de dioses que resucitan imperan en las geografías ecuatoriales o aledañas, donde la agricultura es vía privilegiada de subsistencia, y es ejemplo de la muerte de los frutos y su renacimiento en primavera. El culto a las diosas del mar asegura la protección de los pescadores y la prodigalidad de la pesca que alimenta a los marinos y sus familias.

Pero, en el universo mítico, el jaguar no es venerado como propiciador de alimento. Su destino no es nutrir, sino inducir el resplandor del espíritu mediante las artes de la cacería.

Los pueblos de la América Antigua dependen de la agricultura. El proceso de la tierra arada, sembrada, que entrega frutos, es de índole femenina. El suelo generoso es metáfora de la vida donada por la Diosa Madre, la Terra Mater. De ahí el continuum mujer-tierra-agricultura. Por contrapartida, lo masculino se inspira en la caza. Bennett ilustra esto mediante el ejemplo de una tribu jívara. Tras una jornada de labor en la selva, la tribu de cazadores regresa a sus tiendas. En sus cabezas, resplandecen coronas emplumadas. En una varilla, llevan los cuerpos perforados de aves cazadas. Detrás, caminan las mujeres que sujetan cestas atiborradas con la mandioca que les obsequió la tierra cultivada. Las mujeres ingresan al recinto trasero de la choza. Los hombres entran por delante, ocupan el espacio más amplio y se acomodan en esteras de madera. La caza es fundamento de la prerrogativa masculina, de sus privilegios de mando.

La caza también es afín a la guerra. Hacer la guerra posee a veces la significación geopolítica de preservación o expansión del propio territorio. Pero también alberga un valor ritual: ejemplo paradigmático en la América Mesoamericana es la guerra florida azteca, contienda sagrada que se enciende durante un tiempo ritual cuyo propósito es la captura de prisioneros destinados luego al cuchillo sacrificial.

Soportar las experiencias del combate depara la iniciación en la Orden de los Caballeros del Águila o el Jaguar. Para pertenecer a estas órdenes se debe antes florecer. A fin de abrir jubiloso sus pétalos, el guerrero se sitúa en el centro de un campo de batalla ritual. Cuatro guerreros disfrazados de jaguar los desafían a luchar. Los contendientes simbolizan los cuatro elementos. De ahí su ubicación en las cuatro direcciones del espacio. Si el guerrero que late en el centro triunfa, florece, deviene flor, que exhala plenitud. Es ya guerrero florido. El valor del nuevo guerrero místico es prolongación espiritual de la fiereza del felino, del jaguar, del animal cazador.

El lazo afectivo del hombre mesoamericano y andino respecto a la caza convierte al jaguar en modelo viviente de una realización humana superior. A su vez, este modelo ejemplar depende de la creencia en una real identificación y eventual fusión del humano respecto al animal. Levy Bruhl explora las experiencias de la participación mística propias de la humanidad mítica. El humano arcaico se identifica con las formas y seres de su entorno. Su propia existencia es un continuo participar de las fuerzas vivientes asociadas a la tierra, el árbol, las aguas y el suelo. Y los animales. Mediante una dinámica de identificación psicológica, el humano puede ser como el animal venerado, cazado, devorado. Desde el esquema de participación mística, el antiguo morador de las selvas tropicales de América podía ser como el jaguar. Y asimilar así su destreza, astucia, serenidad, y su precisión guerrera, cazadora.

Al participar de la vitalidad del mundo animal, el ser que vive lo mítico intuye su propio centro radiante. Plasmación del ser a través de lo animal mitificado. Exacto contrario de la modernidad. Para lo moderno ilustrado, la animalidad es tormenta instintiva que inhibe y perturba al ego civilizado. Nunca es peldaño hacia la realización de sí.

La identificación humano-animal emerge en las febriles jornadas de la cacería del paleolítico. Entonces, el humano tribal caza en un principio para proveerse el alimento esencial. Pero ya entonces bulle la percepción mística de la dignidad del animal. El cazador sabe que su presa no sucumbe al poder de sus lanzas. La víctima se entrega por su propia voluntad. Para que este donarse no se interrumpa, el cazador agradece al animal por habérsele dado.

En todos los casos, el alma del animal muerto debe ser venerada y pacificada. De no ser así, el animal benefactor puede trocarse en peligro demoníaco. En el Amazonas, el jaguar irradia una aureola demoníaca. Si la fiera cae en una trampa, los cazadores la llevan hasta la aldea. Allí, las mujeres espolvorean de plumas la piel, le adosan anillos en las patas y luego prorrumpen en lágrimas ante el animal muerto. Se suplica así al jaguar que abandone todo deseo de venganza contra los hombres que involuntariamente le han atrapado. Los boros del Oeste danzan alrededor del jaguar abatido por el cazador. Lloran para suplicar la clemencia al poderoso ser que finge inmovilidad y muerte. Si la fiera manchada no complace los ruegos, el cazador perecerá. En otras formas de la danza del jaguar, el cazador se arrebujan en su piel e imita sus movimientos para manifestar su posesión por el felino.

Matar a un jaguar durante la caza puede también nimbar con un aura de prestigio a su cazador. Así, en un culto al jaguar en Bolivia Oriental, se danza alrededor al animal muerto, y los que lo mataron tienen el derecho de descuartizarlo y comer su carne. Luego del banquete ritual, el cráneo es alojado en un templo; allí, los cazadores escuchan a un chaman-jaguar. Y, desde entonces, los que tuvieron la temeridad de cazar al gran felino llevaran el nombre secreto del felino que le es revelado por el chamán durante la ceremonia secreta.

En muchas tribus, quienes sobreviven a los feroces zarpazos del jaguar ingresan a la cofradía de los chamanes-jaguares. Su misión será entonces practicar los ritos vinculados a los espíritus-jaguares. Deberán invocarlos y apaciguarlos. Para multitud de pueblos de América de Sur, les es dado al chamán el poder de metamorfosearse en el animal cazador.

La identificación prehistórica hombre-animal en la América precolombina acontece con especial nitidez en la cultura olmeca y la de Chavín de Huantar.

lll. El jaguar entre los pueblos precolombinos de América Central

Los olmecas constituyen la cultura madre de la cosmovisión maya, y también muy venerados por los aztecas. Como muchas culturas antiguas, para los olmecas el centro es lugar privilegiado del espacio, es el sitio genésico, creador, fuente primera de la vida.

Los olmecas identificaron esta centralidad creadora con un enorme volcán llamado hoy San Martín Pajapán en la cordillera de los Tuxtlas, desde donde domina la laguna sagrada de Catemaco. Para la experiencia olmeca, el volcán es centro generador fundamental. Emanación de vida desde un otro mundo subterráneo. El volcán olmeca se enlaza con la Primera Montaña Hendida de los mayas, el mítico lugar donde fue creada la humanidad mediante el maíz.

Los olmecas fueron eximios constructores. En el célebre complejo de La Venta reprodujeron el Volcán primordial. Su cinceles también tallaron singulares y gigantescas cabezas de piedra. Y también animaron la creencia del hombre-jaguar.

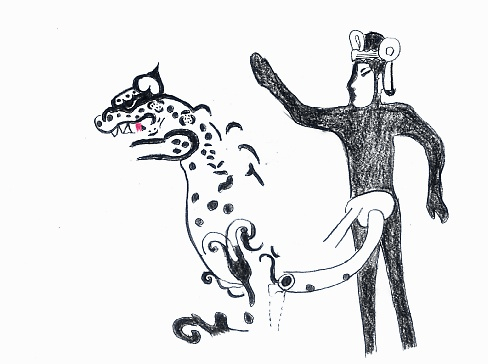

En las grutas olmecas de Oxtotitlán, el culto del hombre-jaguar resplandece en su misterio. Las grutas albergan numerosas galerías con cámaras pintadas que se sitúan entre el 700 al 600 a de C. En el arte rupestre de Oxtotitlán sobresale el mural del sacerdote olmeca cuyo rostro se muestra cubierto por una máscara de un búho. Este hombre sagrado yace sentado sobre una cabeza estilizada de jaguar. Uno de sus brazos se alza hacia el cielo, y, el otro, se extiende hacia la tierra. Doble dirección, ascendente y descendente de los brazos sacerdotales que quizá simbolice la anhelada unión cielo-tierra. La posición del jaguar debajo del sacerdote se refiere, como luego observaremos, a la condición del jaguar como portal hacia el mundo subterráneo.

Otra célebre escena rupestre de Oxtotitlán representa la unión sexual con el jaguar, signo diáfano de la fusión humano-animal y su efecto: el hombre-jaguar.

El jaguar permanece acechante y agazapado durante el día. Y, en la noche, caza, y es habitante de la oscuridad. Y en la mentalidad simbólica arcaica, lo oscuro remite a lo cavernario, a la hondura de la tierra; es regresión al mundo subterráneo como vientre de fuerzas creadoras e infernales.

En la región olmeca de La Venta, en Tres Zapotes, existe una estela que exhibe una escena ritual dentro de las fauces abiertas de un jaguar. El acto sagrado que se cristaliza dentro de la boca del felino, en un nivel simbólico, actúa como portal hacia el inframundo de las cavernas; es el corazón de la oscuridad del dios zapoteca de la Tierra.

El simbolismo del jaguar en Mesoamérica alterna así dos ritmos de la oscuridad. Lo oscuro como matriz o vientre de la tierra maternal (que genera nuevos frutos y vida), y la no luz como inmersión en una peligrosa región demoníaca.

En la primera función, el jaguar es guardián de las oscuridad terrestre y telúrica, desde donde brota la verde riqueza del suelo y la selva. En la segunda faceta, el jaguar mexicano se troca en sol de tierra, sol nocturno. En numerosas mitologías, durante el crepúsculo, la radiante esfera solar se sumerge en el mundo subterráneo. En la noche, el sol-jaguar atraviesa el frío y peligroso reino de las fuerzas demoníacas. El felino solar que viaja dentro de la tierra debe batallar contra potencias infernales. Luego, si vence estos obstáculos, el sol reaparece como luz victoriosa, triunfante. La llama de la nueva mañana, que es también lucero del alba, la visible radiación matinal de Venus.

Los mayas identifican al jaguar con el número nueve, simbólico número de los países del inframundo. El dios felino es así «Señor de lo de abajo». Es también la tierra que, con sus fauces abiertas, devora al sol entre los extenuados arreboles del crepúsculo. Y luego, el animal moteado se muta en sol negro, viajero de la tierra subterránea que lleva sobre si una concha marina, representación de la luna y, de manera paralela, del renacimiento (por ser la Luna, la Mujer de Plata, la que renace en el cielo nocturno luego de tres noches de muerte o ausencia).

Su repetida victoria en el mundo infernal, le otorga al jaguar poderes como psicopompo, guía del alma de los muertos. Aquí, el felino se confunde con el perro Xolotl, dios canino que acompaña al sol-jaguar, al sol de tierra, en sus nocturnas incursiones por las honduras terrestres. Es la habilidad del jaguar como guía lo que permite franquear los nueve ríos que impiden el libre acceso al Chocome Mictlan, el noveno cielo, inmortal residencia de los muertos.

El jaguar se hermana también con el cocodrilo. Mixtecas y aztecas creían que la tierra surge de un cocodrilo que nada en un mar primigenio. Para los mayas, el cocodrilo de los comienzos transporta todas las geografías sobre su lomo. En su significación telúrica, el cocodrilo puede sustituir al gran jaguar como «Señor de los Mundos infernales». El terrible habitante de las aguas también puede ser custodio de los cuatro extremos del mundo tal como acontece con el jaguar en la cosmovisión azteca. El cocodrilo de las fauces abiertas, a su vez, tal como aparece en las imágenes mayas, se identifica con el jaguar cuya fauces expandidas representan a la tierra engulléndose al sol en el ocaso.

Además de Señor del Mundo Subterráneo, el jaguar es también el Señor de los Animales Salvajes. Es fuerza rectora de la jungla y de las montañas. En los ecos y los tambores de llamada puede presentirse su respiración acezante.

Y el jaguar es Jaguar Celeste. Animal henchido de sacralidad urania. Como ser celestial, el jaguar liga su destino mítico con la luna, el agua y el sol.

Para el Popol Vuh, el libro de los mayas quichés, el jaguar es la diosa Luna-Tierra. Los mayas imaginan a las hechiceras bajo la figura del felino cazador e invocan así los poderes de la Señora Lunar.

En las praderas opalinas de la noche, la Luna se desplaza con gracia y luz, mientras experimenta el acecho de un ser caliente y astuto que, en algunos casos, salta sobre ella para nutrirse de su carne plateada. El gran jaguar celeste comienza a devorar a la Señora de la Noche. Pero entonces los hombres saben dispensar un auxilio. Hacen ruido con golpes de madera, morteros, y ladridos de perros. Entonces, el animal cazador, aturdido, confundido, suelta su presa. Y la Luna vuelve a brillar, íntegra. Desde el plano simbólico, el jaguar como dueño de la noche es puente de comunicación con los dioses. En este sentido, Alfredo López Austin, antropólogo y historiador mexicano, estudioso de las culturas mesoamericanas, en Tamoanchan y Tlalocan (1994), afirma: «en la cosmología mesoamericana, el jaguar es el dueño de la noche, del inframundo y de la selva. Es el animal que puede comunicarse con los dioses y es el símbolo de la realeza y el poder.»

Desde su relación simbólica con la noche, en tanto cazador nocturno, el jaguar también se vincula a la renovación fértil de la naturaleza, y a la guerra y lo victorioso, porque el sol desaparece en la noche, ámbito del inframundo, para luego resurgir victorioso. El antropólogo y filólogo mexicano Miguel León-Portilla, estudioso de las culturas mesoamericanas y particularmente de la cultura náhuatl, es autor de La filosofía náhuatl,(1956), intenso estudio sobre la filosofía y la cosmovisión de los antiguos nahuas. En esta obra asegura que «el jaguar, como símbolo de la noche y del inframundo, era considerado un animal sagrado, asociado a la fertilidad y a la renovación cíclica de la naturaleza. En la mitología mesoamericana, el jaguar era también un animal asociado a la guerra y a la victoria.»

En las construcciones de la edad clásica de las culturas mesoamericanas, la boca estilizada del jaguar era manifestación simbólica del cielo. Y en el cielo planeaba esplendente el águila. Para los aztecas, el altivo pájaro era mensajero de la voluntad divina. Su mito narra que allí donde un águila se pose sobre un nogal, se deberá erigir una gran ciudad. Y el ave de la ceñuda mirada se posó sobre la planta aludida. Entonces, los aztecas erigieron allí Tenochtitlán, la capital del imperio de los adoradores de la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Y el majestuoso pájaro en especial era, como águila solar, quien recibía el corazón de los sacrificados.

En la mentalidad azteca, el águila era asimismo espíritu afín al jaguar. Ambos eran protectores de las potencias guerreras terrestres. El animal moteado de manchas precedía una de las cofradías secretas de caballería azteca, mientras que la otra era regenteada por el águila. Al mismo tiempo, en el trono ceremonial del monarca azteca, éste se sentaba sobre plumas de águila y disponía sobre su espalda de un retazo de piel de jaguar.

El jaguar puede emparentarse también con la serpiente. Con su cuerpo versátil, hipnótico, el reptil de los movimientos ondulantes emerge de las grietas y cuevas. Entonces, como el jaguar, es guardián del mundo subterráneo, de la oscura densidad invisible de la materia. Pero el reptil, a su vez, por su alargada y ondulante figura, se asemeja al agua de lluvia. La serpiente es así agua que fecunda, es receptáculo de las gotas bienhechoras. Es serpiente emplumada, Quetzacoátl, la nube saturada de lluvia. Es el dios capaz de fertilizar el suelo y de apadrinar el crecimiento del maíz, el sagrado vegetal que obsequia vigor y salud.

El dios de la lluvia azteca, Tlaloc, exhibe un rostro donde se unen dos serpientes. Y la lluvia contribuye al caudal y volumen de las aguas de los ríos y arroyos que serpentean por la selva y donde el jaguar se zambulle. Se revela allí como eximio nadador. El felino es capaz de avanzar en el agua terrestre con la misma agilidad con la que se mueve el reptil emplumado entre las nubes lluviosas. En lo acuático, afín a la lluvia, el jaguar no es cuerpo extraño sino huésped gozoso.

La serpiente es la difusora de la fecundación celestial. El jaguar protege la oscuridad terrenal desde la que surgen los frutos y la vegetación, que patentizan la fertilidad de la tierra. En la serpiente y en el jaguar se funden entonces dos niveles de lo fértil: lo fértil de arriba y abajo.

IV. El jaguar en las culturas andinas

En Chavín de Huantar, en el tercer milenio antes de cristo, nace el culto al jaguar. Chavín es la matriz del desarrollo cultural del antiguo Perú. Centro ceremonial, espacio sagrado, estuvo habitado sin interrupción desde el 1800 hasta el s. XIV ajc. La divinidad de Chavín es el jaguar en sus diversas manifestaciones: como jaguar celeste (asociado a la constelación de Orión), como sol diurno o sol negro, nocturno. En esta última faceta, aparece como cuchillo clavado en el suelo de la galería subterránea del Templo de Lazón.

En el altar de piedra de la plaza principal de Chavín, se muestra el Jaguar Celeste. La piedra sagrada posee siete orificios. El 26 de diciembre, día del solsticio, la luz de las siete estrellas de la constelación de Orión se derrama en cada una de las aberturas. Luego, al amanecer, la primera llama de luz del sol se descuelga del techo subterráneo del Templo de Lazón. El Lanzón es una piedra enhiesta, donde se tallan personajes antropomorfos y jaguares. Allí, la luz solar baña el rostro de un jaguar. Se renuevan así las fuerzas estelares y solares. Regeneración celeste que requiere un proceso semejante en cuanto a las fuerzas telúricas. La renovación terrestre quizá se cristalizaba cuando iniciaba su labor un sofisticado y fascinante sistema hidráulico, un dispositivo acústico que aprovecha la convergencia de los ríos Mosna y Wascheksa. El agua circulaba por un canal artificial de unos cien metros, con un desnivel de veinte metros. El sendero canalizado era acompañado con cavidades pétreas que oficiaban de agujeros amplificadores. Así se imitaba el rugido del jaguar. La voz del felino se proyectaba hacia lo alto. Signo de la restauración, en el solsticio, de la potencia terrestre.

Y el rugido del jaguar telúrico, subterráneo, es quizá la emanación vital y sonora del jaguar antropomorfo representado en la lanza de granito, el Lanzón. Para Tello, el descubridor de Chavín, el jaguar antropomorfo es el principal dios venerado en el antiguo templo peruano. La divinidad aparece de pie. Su mano izquierda se extiende hacia abajo, y la mano derecha se propaga hacia lo alto, con sus dedos extendidos. La cabeza del ser divino es de grandes proporciones. Y es felina, con rasgos de jaguar; y de sus costados brota una cabellera en la que se trenzan ondulantes serpientes.

Quizá, en la cercanía de la divinidad que unía la anatomía del felino y el hombre, antiguos candidatos a la sabiduría sorteaban exigentes pruebas para abandonar exitosos las galerías subterráneas convertidas en un laberinto sofocante. Quizá debían arrastrarse cual ágiles serpientes para evitar cuchillos que nacían de las ríspidas paredes; y tal vez debían perseguir las señales de halcones esculpidos en los techos de los senderos oscuros para así volver a la luz y devenir seres de conocimiento y poder. Seres que, como su dios, ahora eran un hombre-jaguar.

V. El jaguar Borges

El jaguar como lugar de concentración vital es equivalente a una sola palabra divina y absoluta Así lo imagina el escritor argentino Jorge Luis Borges en La escritura del dios., en su celebre libro de cuentos El Aleph. Tzinacán, mago de la pirámide de Qaholom, padece cautiverio luego de la caída de Tenochtitlán y del triunfo del español conquistador. En el encierro, el mago recuerda la sentencia mágica del dios escrita el primer día de la creación para conjurar el horror final del tiempo. La victoria del hispano debe de ser signo de la disolución del mundo. ¿Pero dónde podría haberse estampado el arcano divino? El mago examina realidades efímeras, incapaces de ser el receptáculo permanente de una sentencia sagrada. Y en «ese afán estaba cuando recordé que el jaguar era uno de los atributos del dios», y así Tzinacán imaginó a su dios «confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares, que se amarían y se engendrarían sin fin, en cavernas, en cañaverales, en islas, para que los últimos hombres lo recibieran». La piel del felino es memoria del pensamiento mágico del dios. Es conservación inalterable de una potencia absoluta. Es pelaje erizado donde se oculta un poder remoto, amenazado constantemente de olvido. Esa fuerza divina primordial palpita en una gran, breve y concentrada palabra, pues «un dios, reflexioné, sólo debe decir una palabra y en esa palabra la plenitud». Así como la única palabra concentra todas las palabras, el jaguar es centro de absorción, porque «decir el tigre (leáse jaguar) es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra».

Todo es jaguar

Al arribar a América, los españoles creyeron que los jaguares eran leopardos. Lo mismo que su hermano americano, el leopardo exhibe una piel veteada de manchas. Ante ésta, se decía que era «un manto de ojos». ¿Pero qué ven o hacen ver esos ojos?

Luego de nuestro previo recorrido por la interpretación mitológica del jaguar y el recuerdo de La escritura del dios de Borges, nos bifurcaremos hacia una veta reflexiva sobre el animal moteado, desde el primer empuje de una motivación literaria cortazariana, y con una mención a Deleuze. En Último round, Julio Cortázar escribe «Con la cual estamos muy menoscabados por los jaguares». Imagina la invasión del seguro ámbito de la casa por unos enigmáticos jaguares. En la cama, en el velador, en el reloj, en la aspiradora eléctrica, pululan jaguares. Es como si estuviéramos «imbricados en un engranaje de jaguares que van del más pequeño de la lata de té a los más enormes, a aquellos cuyo tamaño sobrepasa nuestro pobre entendimiento». La cadena de los jaguares dentro de la casa remite a otro gran jaguar que comprende los espacios que rodean la casa; y es así que «no solamente la casa sería jaguar sino la ciudad, la ciudad y en torno de ella el país». Un invisible gran jaguar, palpitante y fascinante que, más allá de la casa, se extiende hacia la ciudad, el país y, sin que nada impida imaginarlo, también se propaga hacia la vastedad de la naturaleza y el universo.

El animal deviene así algo distinto de sí, no es solo lo que se ciñe a sus límites, sino lo que se expande a las redes crecientes de las cosas en el espacio. Y si el humano se identifica con esa animalidad, ya no pura biología, también puede convertirse en algo diferente a sí mismo. Esto recuerda la expresión de Gilles Deleuze, devenir-animal, proceso de transformación de la identidad humana, fuga de los patrones jerárquicos, en el punto de trascendencia respecto al humano o el animal estandarizados; punto por el que el individuo se fusiona con la animalidad y deviene así algo distinto de sí mismo. En esta dirección, según el Deleuze de Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (1958): «el devenir-animal es una línea de fuga, una línea de escape que nos permite dejar atrás las estructuras rígidas y jerárquicas de la sociedad. Es una forma de acceder a una zona de intensidad y creatividad que trasciende las fronteras entre el hombre y el animal.» Un devenir animal que en su ruptura de estructuras se hermana con la «línea de fuga» y la «máquina de guerra», por la que los individuos pueden escapar de las estructuras de poder instituido para dar lugar a nuevas formas de vida y de relación.

El devenir-animal, la imaginación cortazariana, el vínculo hombre-jaguar, humano-animal, como tránsito a «nuevas formas de vida y relación» que, aquí, desde las costas de una posible filosofía de lo animal, conduce a una relación restaurada con el entorno no percibido en lo «normal» o «cotidiano». Enclaustrados en las ciudades, no somos conciencia atenta a la continua presencia del mundo material, que nos desborda a nosotros y nuestros artefactos. No percibimos la radicación solar, ni la palpitación de nuestra corporalidad dentro del cuerpo mayor del «gran jaguar»; es decir, del universo envolvente y vibrante. Algo semejante a la consideración filosófica de Borges, en el antes referido relato La escritura del Dios, cuando afirma: «Consideré que aun en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el universo entero». Decir, por ejemplo, tigre (o su equivalente jaguar) es remisión a las proposiciones del lenguaje que siempre involucran el «universo entero»; decir jaguar permite también esta proyección de la proposición particular a la amplitud general.

Un imaginario jaguar invade una casa, se convierte en cada objeto de esa casa, y luego es lo que está afuera, es vehículo imaginario para una meditación filosófica sobre el animal como restitución del ser en un cuerpo que a su vez resuena con el gran cuerpo mayor del «gran jaguar universal». Ese gran jaguar es lo animal que empuja a la recuperación de lo perdido en lo continuo y habitual: el realismo biológico y cosmológico.

Primero, pérdida del realismo biológico. La piel del humano urbano es superficie cutánea a encubrir, vestir; es envoltura carnal para tatuajes, o para un decorativo bronceado solar. Lo necesario es decorar y exhibir mi propio cuerpo. Cuerpo a vestir, cubrir, ocultar o exhibir. No hay sitio para la practica del realismo biológico, que es aquello que sabe que lo corpóreo pertenece a los procesos vitales de la naturaleza. Sin alimentación, agua, luz, aire, el cuerpo no es.

A su vez, nuestro cuerpo, desde su realismo biológico, puede ser imaginado como símbolo de un orden más amplio. En el estudio sobre el jaguar en las culturas mesoamericanas y andina observamos formas específicas de simbolización del animal de la piel moteada. Por estos procesos el jaguar, lo mismo que nuestros cuerpos, pertenece a un estar dentro de la realidad material de la naturaleza, y de su orden biológico propio que demanda salud, alimentos, fertilidad, luz, agua; y que, a la vez, pertenece a la realidad mayor poblada por dioses, misterios, este mundo y el más allá de las estrellas, la suprema difusión del universo. Por esta última pertenencia el cuerpo, de humano o jaguar, por una vía simbólica, recupera la percepción de un realismo cosmológico: siempre somos dentro de la no percibida grandeza cósmico-sideral.

En la simbólica de las culturas antiguas se trazan paralelismos entre las diversas regiones corporales humanas y el mundo vegetal, animal, astronómico. Las fuerzas de las rocas, animales y árboles resuenan con nuestros músculos y huesos. Así, en la Antigüedad y el Renacimiento, el cuerpo es experimentado como continuidad de los procesos vitales de la naturaleza (realismo biológico), y a su vez se abre las correspondencias, relaciones e influencias con el orden cósmico mayor (realismo cosmológico). El cuerpo, expresión de nuestra animalidad, desde el imaginario simbólico arcaico es imaginado y experimentado dentro de la realidad más grande entonces.

Ya no experimentamos lo que el realismo biológico y el realismo cosmológico saben: nuestro cuerpo-animal no se experimenta en sus instintos y procesos complejos e inconscientes; nuestro ser animal corpóreo se despoja de toda su dimensión simbólica que lo liga con lo universal y trascendente.

Los jaguares que invaden la casa, la ciudad, el país y, por extensión, el planeta y el universo, resplandecen como el tigre de Blake. El poeta inglés percibe en el felino, hermano del jaguar americano, como aquello que brilla «en luz por los bosques de la noche», y de una belleza que irradia una «terrible simetría». Presencia del felino y su belleza que recuerda y sabe lo que el tecno-mundo virtual ignora: que somos cuerpo dentro de las redes de los ecosistemas, y que somos un límite dentro de la vastedad sobreabundante, ilimitada.