Por Esteban Ierardo

El viejo Filippo murió al empezar el invierno, cerca de Génova. Sus dos hijos, Vicenzo y Rafaele, lo observaron en su lecho final, en silencio, compungidos. El entierro fue en una tarde de lluvia. Filippo fue enterrado junto a su querida esposa Leonora, que había partido un par de años antes, víctima del tifus. Algunos parientes y viejos clientes acompañaron el cortejo de despedida. En la misa fúnebre el sacerdote pronunció las palabras del caso.

Vicenzo estaba especialmente abatido. Al recordar a su padre, recordaba el taller con trabajo para continuar. Rafaele también estaba entristecido, pero le costaba pensar en el regreso al taller.

Tres días después del entierro Vicenzo despertó a su hermano.

—¡Vamos, Rafaele! ¡Vamos! Es momento de volver al trabajo. El sonido nos espera…

Lentamente, con algo de fastidio, Rafaele abandonó su catre. Se aseó y bebió algo de leche. Caminó por la habitación de piso de madera de la casa. La mañana era soleada. El sol sonreía. Rafaele se acercó a la ventana. Hacia el Oeste, bajaba un sendero que llevaba al taller; hacia el Este, más allá de la vista, estaba Génova, la ciudad de Liguria. Su catedral se delineaba en lontananza. Los rayos solares reverberaban en los techos de la urbe. ¡Cuánta vida ahora debía respirar y correr por la ciudad! ¡Cuántas vidas preparándose para sus faenas del día, con sus deseos de supervivencia o progreso, con su voluntad de felicidad y placer! Y él tendría que volver al taller, a seguir con el trabajo heredado de generaciones, el trabajo de fundir metales para crear campanas…

Los dos hermanos volvieron al taller.

Una campana estaba a medio terminar. Tres aprendices de una cercana aldea también habían vuelto para colaborar en el fundido. Vicenzo sonreía. El dolor por la muerte del padre lo mitigaba pensando en la satisfacción que éste sentiría si viera en ese mismo momento a sus hijos reemprendiendo el oficio trasmitido de padres a hijos. Pero Rafaele no esbozaba sonrisa. El hastío se pegoteaba en su cara. Con menos empeño cumplía su parte de la obra. Vicenzo estimó que mejor no decirle nada a su hermano, porque su mal humor bien podía deberse a la tan cercana pérdida del padre. Cuando hay afecto real, la muerte del padre devasta los fundamentos del suelo, en un mundo sin apoyos ni referencias ahora.

Rafaele intentaba ocultar su enojo, y también el desconcierto que le provocaba la alegría de su hermano. ¿Cómo podría alegrarle tanto a Vicenzo el retorno al trabajo en el taller, a esa repetición de algo antiguo, que si bien aseguraba la supervivencia constreñía a la imitación y el aburrimiento? ¿Toda la vida dedicada a construir campanas? Esas copas metálicas, casi siempre pedidas por curas santurrones para tener sus iglesias con campanarios y sacarle provecho a eso.

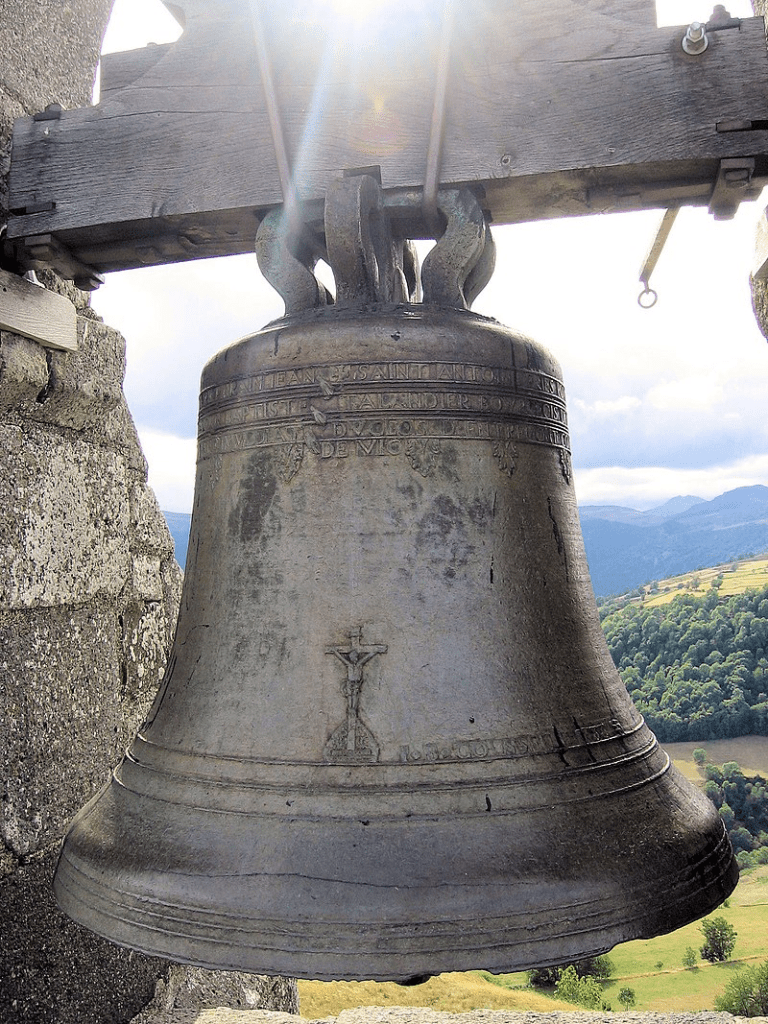

Los pasos de la construcción de las campanas tenían que ser repeticiones, más o menos inalterables, de un rito ancestral. Primero los moldes de barro, enterrados en una fosa. Luego el fundido de bronce y estaño, cerca del molde para la colada o vertido posterior. Después de verterse, el metal fundido se enfriaba y solidificaba, y la campana se desnudaba después en su forma definitiva. Luego sería el jubón, el badajo, las tuercas y tirantes… Y la campana, una vez emplazada en el lugar de su destino, creaba un lenguaje de toques, repiques y volteos. Y sonaba entonando los repiques de domingo para llamar a los fieles a las misas. Los tres toques secos o toque de las ánimas era el medio para recordar a los hijos el tiempo de volver a casa. Los tañidos podían también ser el anuncio de un difunto según el momento del toque: el sonido de dos campanas al unísono convocaba al entierro; dos campanas pequeñas tañían el toque de ángel que comunicaba la muerte de un niño menor de siete años. A su vez, el sonido combinado de una campana mediana y una grande creaban el toque del angelus, el toque diario del mediodía.

Y una vibración mayor encrespaba el aire cuando se volteaba a mano las cuatro campanas de un campanario de iglesia. Los que animaban ese movimiento pendular de las campanas podían volar y caer trágicamente. Un fuego peligroso se anunciaba con la campana pequeña o «tanganillo», a un ritmo intenso por un cuarto de hora. Las campanas como lenguaje de la vida profana y sagrada, como socialización acústica de las costumbres, como comunicación del paso del tiempo, las fiestas y novedades.

El nacimiento de una campana era cuando se la hacía sonar por primera vez. Su bautismo sonoro. El movimiento del badajo, su estiramiento en varias sacudidas y desplazamientos previos, hasta que la pequeña bola metálica impactaba con la cara interna de la campana. Entonces brotaba el primer sonido, con su tañido de solemnidad, o su timbre de ensueño y alegría.

¡Cuántas veces escuchó Rafaele ese primer sonido, la primera campanada! ¿Qué podría descubrir de nuevo en esos sonidos que se repetían, siempre los mismos? Esa duda lo angustiaba. Por eso, sus labios casi nunca dibujaban una sonrisa. Su tristeza era más rotunda que la desaparición del padre.

El padre que lo alimentó, le dejó como herencia el mandato moral de continuar con ese saber transmitido por una larga cadena de padres a hijos. Pero Filippo también le heredó la mitad de los ahorros en monedas de oro que había acumulado gracias a los últimos años, especialmente fecundos en pedidos de campanas desde el norte de Italia hasta el sur de Francia, Austria, Bohemia, y el norte de Grecia.

Y una tarde lluviosa, los dos hermanos volvieron a la casa. Rafaele, en la última jornada de trabajo, no pronunció prácticamente palabra. Vicenzo no quiso preguntar nada a su hermano. De nuevo, creía que su silencio era por el dolor de la pérdida del padre. Y en el atardecer, lo vio, de espaldas, contemplando la ventana. Columbraba la ciudad. Vicenzo permanecía recostado, en su sillón, leyendo una obra sobre historia romana. A Vicenzo le gustaba la lectura, la historia y la literatura, aunque nunca lo suficiente como para reemplazar su oficio ancestral por el estudio de las letras. Intentaba concentrarse en la lectura, pero, en realidad, quería descifrar el enigma de su hermano. Miró entonces con detención la imagen en contraluz de Rafaele, que seguía atisbando Génova. Entonces, comprendió. Se anticipó a una realidad que Rafaele no se atrevía todavía a verbalizar. Con naturalidad, le dijo a su hermano, fundido en la luz exangüe que exhalaba el atardecer:

—Lo sé, Rafaele. Ya lo sé… ya lo sé. La angustia por decirme lo que sientes te está carcomiendo…

Rafaele torció su cuello, miró de soslayo a Vicenzo. Esperó, tenso, nervioso, la continuidad de las palabras de su hermano:

—Sé que quieres dejar el taller, y renunciar a tu oficio de constructor de campanas. Quieres usar tu parte de la herencia para financiarte otro camino en la ciudad. Crees que tendrás una vida mejor, más feliz, con más sorpresa o más riqueza, allá, abajo, en Génova…

Rafaele permanecía en silencio.

—¿No te emociona ya el sonido de las campanas, Rafaele? —preguntó Vicenzo—. Alguna vez creo que sí te emocionó esa música. Todavía no puedo evitar el llanto cuando escuché el primer sonido de la última campana que hicimos. No creo en lo que se impone por la fuerza; si no sintiera amor por el tañido de las campanas, también me iría. Si fuera tú, supongo que también querría irme…

Rafaele se acercó a Vicenzo. Ambas miradas se encontraron. Vicenzo esperaba. El hermano menor no podía despegar sus labios. Pero, después, la serenidad del rostro de Vicenzo, su ausencia de un gesto recriminador, lo animó:

—Iré a la ciudad, Vicenzo. Y sí, usaré mi parte de la herencia para empezar otro camino. Me alegro que entiendas y que no quieras impedirme seguir mi camino. Si fuera así, lo haría igual, y si quisieras detenerme tendría que golpearte. Eres más grande y fuerte que yo, pero aprovecharía un momento de descuido para abatirte a palos. Me alegro de que no sea necesario.

«Y sí, nunca me gustó ese oficio estúpido que nos impuso nuestro padre —continuó Rafaele, ahora con una confesión—. Trabajar siempre sucios en un taller con un horno infernal. Esperar después que se enfríe el metal fundido. Vaciarlo en un molde, y aguardar el momento de hacer bambolear el badajo para comprobar si la tonta campana suena bien, para que podamos recibir después el dinero de los clientes, casi siempre esos curas gordos que vienen de las iglesias para pedir que le hagamos una nueva campana. Usan sus campanas para decir: acá estamos nosotros, la Iglesia, vengan a la misa, paguen el diezmo, témanle al infierno, hagan lo que decimos, pero no lo que hacemos; sigan creyendo en el dios estúpido de barba que nos mira desde el cielo. Así seguiremos teniendo poder y podremos tener una vida tranquila, con buena comida, viajes, y la sensación de poder decirles a todos cómo vivir.

»No me interesan las campanas, Vicenzo —siguió Rafaele—. Es bueno que lo sepas. No me gustan sus sonidos. No les encuentro ninguna gracia. No quiero trabajar para los curas holgazanes por una paga que algunos creen que es muy buena pero que no nos hace ricos, y nos impide buscar algo nuevo y mejor.

»Me alegro de que te hayas dado cuenta, Vicenzo. Porque mañana me voy. Me llevaré mis monedas de oro, y espero multiplicarlas. Y vivir una vida mejor. Tú quédate con el taller. Haz todas las campanas que quieras y hasta tu último día. Nunca saldrás de aquí; nunca serás más que un peón de los curas, sucio, lleno de sudor, encerrado en un taller, cerca de un horno. ¿Cómo podrás aquí escuchar alguna vez algo del mundo, del verdadero mundo?

»Tal vez quieras saber de ese mundo más grande en los libros que muchas veces lees —conjeturó Rafaele—. Pero los libros son también un engaño, salvo aquellos que te enseñan a ser más feliz y poderoso.

»No, Vicenzo. No hay nada en los sonidos de las campanas que valga la pena escuchar. En esos sonidos no hay nada del mundo de la vida, de la verdadera vida.

Exaltado, Rafaele interrumpió la explicitación de sus pensamientos antes reprimidos; lanzó una mirada de enojo, acaso de desprecio, a su hermano. Recogió su parte de las monedas de oro. Y sin dudas ni demoras, dejó la casa; se alejó del taller, de las campanas; y caminó hacia la ciudad, rápido, como si quisiera recuperar un tiempo perdido.

Vicenzo lo vio a través de la ventana, en el atardecer, bajo la llovizna. Lo vio por última vez. El agua que caía desde el cielo se unió con una lágrima que rodó por sus mejillas.

El campanario de la cercana iglesia lo despertó. Era una molestia, inevitable, pensó Rafaele. La luz de la nueva mañana incendiaba la ventana abierta. Rápido recordó la tarea para ese nuevo día: debía decidirse sobre cuál era el mejor solicitante para el nuevo préstamo que otorgaría. Caminó hasta una mesa de ébano. Y abrió el libro contable. Hizo una estimación de las ganancias por un préstamo con una tasa de interés media, y a ser devuelto en dos años. Estudió después detenidamente la documentación presentada por el solicitante, los títulos de sus propiedades, avales de garantías, cartas de algunas amistades ilustres para convalidar sus méritos cívicos o más exactamente su capacidad de pago.

«Sí, creo seguro prestar el dinero a este caballero», se dijo a sí mismo Rafaele. »Al cabo de dos años, el importe de lo prestado se duplicará. Mi dinero crecerá».

Entonces, Rafaele firmó la concesión del préstamo. Luego el deudor podría solicitarle el dinero en metálico a su banquero, el custodio fiel de sus caudales. Rafaele imaginó el momento de la apertura de la caja, con las monedas del color del sol cayendo una tras otra en la bolsa del deudor. Imaginó también ese sonido al cabo de dos años, cuando las monedas duplicadas volverían a sus manos.

«¡Ah, qué bello sonido, qué bello sonido!», pensó Rafaele.

Y Rafaele se casó con la hija de un aristócrata de Toscana, más bien caído en desgracia, aunque poseedor todavía de muchas hectáreas de tierras fértiles y un castillo cerca del Po. La muchacha murió poco después de tifus, una enfermedad que contrajo en Venecia, el mismo mal que le había traído la muerte a su madre. Luego, no quiso casarse de nuevo. O mejor: nunca surgió una mujer con la que contraer matrimonio le asegurara los suficientes beneficios económicos. Por lo que Rafaele calmaba ocasionalmente sus necesidades sexuales con el tipo de orgasmo que venden las prostitutas. Así, luego de satisfacerse, volvía a concentrar sus energías en su ambición financiera.

El oficio de prestamista le fue casi siempre exitoso. Las monedas de oro que recibió en herencia de su padre fueron el comienzo. Más de veinte años habían pasado de su renuncia al taller de construcción de campanas. Luego de llegar a Génova, se alojó por un tiempo en la casa de una vieja casera, con algunas dificultades económicas. Además de pagarle la renta, le prestó una pequeña suma de dinero, sólo con diez por ciento de interés. El todavía inexperto Rafaele no precisó el tiempo para la devolución, hasta incluso pensó que si no le era devuelto lo prestado, no le pagaría la renta a la casera como forma de compensación, mientras esperaba invertir su herencia para iniciar un nuevo camino. Pero la casera le devolvió el dinero prestado a los dos meses, con el interés acordado informalmente. Rafaele entonces comprendió… podía prestar pequeñas sumas de dinero a otros, y poner como condición un escaso interés y un tiempo rápido de devolución. Así fue; así Rafaele empezó a tejer el hilo de la ganancia que le permitió, en pocos años, ser uno de los prestamistas más ricos y respetados de Génova. Su dinero le aseguró desde entonces vivir en una lujosa casa cerca de Palazzo Rosso. Vivía rodeado de muebles refinados a la moda, o de algunos estilos de antaño. Pudo conocer y vivir con un calculado derroche en París, Londres, Roma… Conoció el mundo grande, una vida de almidones y diamantes.

A veces, no podía evitar algunas imágenes del pasado: la imagen del taller, su padre, las campanas, su hermano, Vicenzo… Una vez, su ama de llaves le dijo que Vicenzo, quien decía ser su hermano, quería saludarlo. Rafaele se negó, pretextó estar indispuesto. Vicenzo volvió al día siguiente. Esta vez el ama de llaves le comunicó al interesado que su hermano no podía (evitó decir «no quería») verlo por el momento. Vicenzo no regresó. Mucho tiempo después envió una carta dirigida a Rafaele.

Rafaele vio la carta. Pensó primero en abrirla y leerla, pero luego sus manos comenzaron a temblar; algo oscuro nubló su vista; un malestar repentino debilitó sus dedos. Se le cayó la misiva al suelo. Luego la levantó pero para ocultarla entre las hojas de uno de los pocos libros que había en su residencia, un ejemplar de El príncipe de Maquiavelo.

Y en la noche, Rafaele volvió a pensar sólo en el futuro; y a maravillarse con su entorno recamado por jarrones exquisitos, porcelanas chinas, tapices de Turquía, un par de relojes de oro de Suiza. Y se hundió después entre los cobertores. Quiso dormir, pero el insomnio lo oprimía. Se inquietó. Empezó a sudar. Tuvo necesidad de gritar, para desahogarse; pero no quiso molestar a un vecino tan acaudalado y de buena estima social… como él. Recordó entonces el sonido tan alegre de las monedas de oro; pero después unos sonidos tenebrosos, lejanos, bajaron de unas nubes plateadas para atravesar la ventana y golpear sus oídos. ¿Cuáles eran esos sonidos?…

Rafaele se levantó en la mañana.

Se acercó a la ventana. Miró la ciudad con ojos no de ansiedad y desesperación, como antes, cuando todavía se sentía prisionero de la casa familiar, y del taller de las campanas. Ahora escudriñaba la ciudad con alegría, con la dicha de haber hecho lo correcto en su momento para liberarse, para ser él mismo, para no repetir, para innovar y progresar. Pero algo tocaba sus hombros… Una opresión estrujaba su cuello. Recordó la carta, y se acercó al libro escrito por un exiliado canciller florentino en el que se justificaba todo con tal de conseguir y retener el poder. Decidió que la carta seguiría ahí. En los primeros días posteriores a esta decisión, un tirón rasgó su nuca, un frío soplido humedeció su piel. Mas su decisión fue inflexible. Se mantuvo alejado de la carta. En un mediodía de calor, de vagos espectros flotando en el aire y de malos recuerdos, decidió quemarla. Pero no se atrevió. La carta siguió oculta dentro del ejemplar de El príncipe. Luego, el olvido de la carta lo reconfortó.

Entonces volvió a su pasión por las finanzas, por las ganancias y los préstamos. La nueva riqueza. Y viajó por muchas ciudades europeas; proyectó un viaje a América; conoció nuevas mujeres. Por su fama de hombre exitoso y adinerado, las mujeres lo buscaban en reuniones de boato y ostentación. En Turín durmió con una morena española, de una exuberancia que hacía casi imposible negarse a su llamado. La noche fue inmejorable, por el placer, por el goce que Rafaele sintió al recorrer la piel desnuda de la nacida en España mientras comparaba su belleza con un mar que refulgía como perlas. El cansancio llevó a los amantes al sueño. Rafaele durmió, soñó… Soñó con comprar un palacio. Pero lo despertó un sonido inesperado, un estremecimiento que creía alejado hace tiempo… Su sueño se interrumpió por esos sonidos, esas campanadas que venían de una iglesia. La morena también se despertó.

—¡Ah, qué maldita campana! ¡Habría que hacerla estallar! —se quejó la mujer. Y prosiguió: —Aunque supongo que después alguien construiría otra.

Rafaele sintió un golpe en su pecho; sus oídos se fundieron con las nuevas campanadas que todavía no terminaban. Casi como un sonámbulo, no pudo evitar agregar al comentario ocasional de su acompañante:

—Sí, aunque la destruyeran alguien podría construir otra nueva. Yo podría construirla, si quisiera. Por suerte, no debo ni quiero hacerlo.

—Ah, estás diciendo cosas delirantes, Rafaele, lo mismo que yo todavía no despiertas… —comentó la morena—. Pudimos haber dormido hasta el mediodía si esa campana estúpida no nos hubiera interrumpido el sueño. Tendrías que usar tu dinero para comprar todas las campanas, para arrancarlas de los campanarios, y mandarlas después a fundir para hacer cañones. Te podrías enriquecer con los cañones, sin importar quién te los comprara.

Rafaele se despertó, esta vez bruscamente. Miró a la española, la que, al terminar de desperezarse, siguió su parloteo:

—Y no sólo tendrías que fundir esas campanas imbéciles en cañones. También tendrías que usar tu dinero para mandar a un calabozo a todos los estúpidos que son capaces de hacer una campana. Gente inútil y detestable.

Rafaele se incorporó, y se puso delante de la cama. La belleza despojada de vestidos de la española pudo hacerle recordar a la Venus desnuda del Tiziano, que vio, deslumbrado, en Venecia. Pero algo oscuro reventó en su sangre:

—¡Vete ya de aquí, estúpida! Toma del bolsillo del pantalón todo el dinero que encuentres y vete ya!

—¿Qué es lo que te pasa, Rafaele? ¿Qué pude decirte que te ofendiera? Ven, ven ya, y sabré hacerte olvidar tu enojo. Ven…

—¡No! Ya te dije que te fueras, estúpida. ¡Vete rápido o te sacaré a las patadas!

—¡Al diablo contigo, joder! Ya me voy y claro que me llevo todo tu dinero —advirtió la española—. Crees que hubiera estado contigo si no fuera por tus malditas monedas. La próxima noche la pasaré con un oficial del ejército austriaco. Al menos él tiene que poner cojones para pelear. Tú sólo eres un miserable que te enriqueces con el esfuerzo ajeno. Soy prostituta, pero no estúpida.

La morena se vistió con la rapidez de una gacela. Tomó todo el dinero de Rafaele y se marchó, aliviada.

Desnudo, frente a la cama, Rafaele se quedó inmóvil. Temblaba. Sudaba. Una ira que antes no conoció quemaba sus venas. Quiso gritar. ¡Gritar! ¡Un grito liberador! ¿Pero qué pensarían otros huéspedes respetables en las habitaciones contiguas? Y no gritó. Con los puños cerrados, escuchó las campanadas que todavía vibraban en el aire…

La carreta se detuvo en Venecia. La plaza de San Marcos resplandecía con el sol ferviente del mediodía. Los canales fluían poblados de góndolas. En el horizonte del mar, se desplazaban varios barcos. Sus velas recibían las fuerzas gratuitas del viento.

Rafaele recordó lo que leyó en una breve historia de Venecia para turistas. Recordó al dogo y el barco que usaba para refundar el matrimonio entre la Serenísima y el mar; recordó las célebres fiestas de disfraces, las máscaras, los vestidos de colores, la vida alborozada y graciosa de los que se beneficiaban por el comercio entre Oriente y Occidente. Los barcos de la república veneciana fondeaban en los puertos de África y Asia. Nuevas plantas, especias, tinturas, oro y plata llegaban de esas regiones remotas. Por eso, la ciudad se enriqueció.

Los viajes comerciales eran posibles no sólo por la sagacidad de los marinos mercaderes, sino también por los prestamistas que financiaron muchas de las expediciones. Gentes comprometidas con el progreso entonces, y no sólo con su afán privado de lucro, se dijo a sí mismo Rafaele. Y con buen gusto para las artes y las humanidades también, como el caso célebre de los banqueros Medici en Florencia. La alianza de la ganancia por el dinero prestado y la estimación de los bienes artísticos. Era hora entonces de que invirtiera en obras de arte, se dijo Rafaele. Y se apeó de su carruaje; subió y bajó de varias góndolas; recorrió edificios memorables; departió con dignas gentes de fortuna de la alta sociedad veneciana; acompañó algunas de sus noches con las mujeres que venden el placer de sus cuerpos. Y sintió gran dicha cuando escuchó el campanario de San Marcos, con indiferencia… Ninguna reminiscencia incómoda parecía atormentarlo. Rafaele sonrió al escuchar las campanadas; ese sonido ahora inexpresivo y remoto. Sonrió dos veces, tres veces… Su sonrisa hacía fulgurar su cara.

—Su Excelencia, usted es un destacado coleccionista de arte —afirmó Rafaele, durante una visita a un cardenal—. Quizá usted tuviera la merced de guiarme en ese mundo en el que quisiera entrar: la compra de obras de arte, los bienes creados por algunos grandes artistas de hoy o de ayer. Esto mientras discutimos los términos del préstamo que su Excelencia me ha solicitado.

—Bien, Rafaele. Será un gusto hablarle de arte y de los lugares donde encontrar obras que esperan compradores —dijo, sonriendo, el clérigo—. Es más: podríamos invertir juntos. No sería ya sólo su deudor sino también su socio en esta nueva materia de su interés.

Rafaele sonrió, y dijo:

—Veo que Monseñor no ha descuidado el sentido práctico de la vida a pesar de estar entregado al servicio de Dios.

—No, claro que no —replicó el sacerdote—. Dios quiere que sus representantes, el clero, acumulen riquezas terrenales para mejor servirle; y para mostrarles todo el poder de la Iglesia a los herejes, a los ateos e infieles.

El cardenal se detuvo. Su rostro adquirió un aspecto grave.

—¿A qué se debe la inquietud, su Excelencia? —quiso saber Rafaele.

—Mi buen amigo, debería saberlo: el ejército de la Francia regicida ha cruzado los Alpes. Si nuestros buenos protectores, los austriacos, no los detienen estaremos perdidos. Esa chusma revolucionaria y republicana caerá sobre nosotros. Entonces nos sitiarán, invadirán nuestras ciudades y las saquearán a menos que paguemos un gran rescate. Y quizá los salvajes quieran también llevarse algunas de nuestras obras no por amor al arte sino para usarlas como muestra de grandeza y poder.

—No se me ocurrió pensar en ese peligro —confesó sinceramente Rafaele—. No se me ocurre pensar que el ejército del emperador Francisco I de Austria no pueda detener a esos pandilleros.

El cardenal volvió a detenerse. Esta vez, descargó una mirada escrutadora sobre su interlocutor, y afirmó:

—No se confíe, Rafaele. No subestime la posibilidad de la derrota ante una muchedumbre resentida y desesperada vestida de uniforme.

Rafaele se despidió del prelado. Sus últimas palabras le sonaron exageradas. Pero tenía razón. La derrota llegó. Un oscuro y joven general francés, un tal Napoleón Bonaparte, había vencido a las fuerzas austriacas en Rívoli. Entonces, la desgracia se precipitó sobre la Serenísima. Fue necesario negociar con los invasores. Los pronósticos del cardenal se cumplieron. Se consumó el saqueo: oro y arte fluyeron desde Italia hacia las arcas de la Francia revolucionaria. El nombre de Bonaparte, un corso arribista, vicario de los jacobinos regicidas, según los monárquicos, resonaba tan repulsivo como el diablo.

Rafaele decidió volver a Génova, un lugar quizá más seguro que las otras grandes ciudades del norte italiano; eso creyó por lo menos el prestamista.

Rafaele regresó a su lujosa casa genovesa.

Durante su regreso lo sorprendieron unas inesperadas ráfagas de mareo, un malestar que iba desde su vientre hasta su pecho. En su cuarto, lo esperaba su cómoda cama, ahora en su cabecera con una pintura de barcos en el Mediterráneo realizada por un pintor inglés. Cerca, sus muebles refinados, los jarrones y tapices, la ventana que recibía las mañanas soleadas. Y allí continuaban sus escasos libros, entre ellos, el escrito por un florentino del Renacimiento sobre el poder; y entre sus hojas, aprisionada, un testimonio lejano del pasado: una carta, la carta de…

Y al segundo día de su vuelta, Rafaele, al despertarse, miró por la ventana. Unas nubes plomizas mordían el cielo. Una lluvia esperaba el instante preciso para precipitarse sobre la ciudad. «Una lluvia de fango»: le sorprendió esa expresión que surgió en su mente. Y el fango se derramó sin reparos sobre Génova y su puerto, sobre su sueño de autonomía; sueño porque los franceses invadieron la ciudad. Y establecieron el estado de sitio. Saquearon algunos bancos. Entre ellos, el que guardaba el dinero de Rafaele.

—Su dinero ahora está en poder de los franceses —le anunció su banquero—. Nada se puede hacer.

—¿Pero cuándo lo recuperaré? —preguntó, algo ingenuamente, Rafaele.

El banquero entornó sus labios, y sólo atinó a decir:

—Ya vendrán tiempos mejores, mi amigo.

Rafaele volvió a su casa, flotando en una pesadilla que corría libre por las calles. El fango manchaba los bordes de su camisa de puños de seda damasquinada. Al llegar a su cama, se arrojó sobre el colchón revestido con sábanas decoradas con arabescos.

Sintió fiebre; se llevó una mano a su cuello y su frente; su piel ardía. Comprendió rápidamente. Recordó el historial de pestes de la Serenísima, el último lugar donde había estado. Rápido, pensó en mandar llamar a su médico; pero su ama de llaves también estaba enferma, la aquejaba un mal aún no definido. Rafaele se sentía todavía lo suficientemente fuerte como para acudir al consultorio del doctor Fermi. El médico revisó su piel, inspeccionó su cuerpo; le hizo preguntas sobre su viaje de las últimas semanas. El doctor tuvo una sospecha, una certeza en realidad, que prefirió no revelar todavía de forma directa a su paciente.

Le pidió a Rafaele que volviera a su casa, que empezara una cuarentena. Lo visitaría con la mayor regularidad que pudiera, pero para su atención diaria podía enviarle a una mujer para que cuando Rafaele necesitara algo, ella lo ayudara.

—¿Pero quién es esa mujer? ¿Una enfermera? —preguntó intrigado Rafaele.

—No lo sé —respondió el doctor Fermi—. Sólo me dijo que se llama Anetta, y que para ella fue muy importante una persona que quería que lo ayudase a usted, cuando usted lo necesitase.

—Pero podría contratar alguna enfermera de su confianza, ¿verdad, doctor?

—Tal vez —concedió el médico—. Pero le aconsejaría que eligiera para su cuidado una persona bien dispuesta hacia usted, y que no desaparezca de un día para el otro sin una excusa atendible—. El doctor se detuvo, contempló con mirada incisiva a Rafaele. Luego continuó: —Sería mejor que recurra a esta mujer, me parece muy confiable.

—Pero al menos, doctor, dígame quién es.

—Me pidió especialmente que si este momento llegaba sólo le dijese que la enviaba alguien que querría estar con usted. No me dijo más. Y quizá lo mejor sería respetar esta condición y pensar mejor en los servicios que le propone amablemente, y en apariencia de forma desinteresada.

Rafaele no ocultó su asombro. Desvió su mirada hacia una ventana, y finalmente asintió:

—Sí, supongo que es lo mejor. Sí, aunque no comprendo bien esta situación.

Rafaele volvió a su casa.

Al atardecer escuchó unos golpes en la puerta. Al abrir se encontró con una mujer de algo más de cuarenta años, de ojos azules, piel clara, cabellos rubios; una expresión triste, pero a la vez viva en la mirada. Era la mujer que se había ofrecido a ayudarlo.

—Si le pido que me diga de parte de quién viene, o de dónde viene, no tendría sentido, ¿verdad? El doctor me advirtió sobre que usted no me hablaría de eso.

—No, por ahora al menos —contestó la mujer con tono amable.

—Pero quisiera saber… —insistió Rafaele—. Es muy extraño su ofrecimiento de atenderme mientras dure mi enfermedad, que el doctor tampoco me aclaró todavía cuál es.

—Sólo llámeme Anetta —propuso la mujer—. Y no piense en lo que debe permanecer en reserva, al menos hasta que usted se recupere…

Rafaele observó a la mujer con un gesto de agradecimiento e intriga a la vez. Supo que lo mejor era ya no preguntar. Rafaele no preguntó entonces y comenzó a recibir las atenciones de Anetta. Ella se encargó de alimentarlo y de ayudarlo en su aseo. A los dos días del inicio de sus cuidados, Rafaele agradeció especialmente para sus adentros la llegada de esa providencial y misteriosa mujer, porque la fiebre había aumentado y necesitaba cuidados. También tenía dolor de cabeza y tos. Unos puntos rojos aparecieron en su pecho y abdomen; a veces, le daba diarrea. Sí, tenía que agradecer estar atendido, porque ya no podía casi levantarse; y la perspectiva de cuidarse a sí mismo era imposible. Mientras crecía su decaimiento menos recordaba el pasado, un beneficio involuntario y secundario de la enfermedad. No pensar. No recordar.

Pero Rafaele todavía se daba cuenta con claridad de los movimientos de Anetta a su alrededor. Reconocía su proximidad, sus diligentes cuidados, escuchaba sus preguntas sobre cuándo quería comer de nuevo; o si quería que le leyera algo, para mejor pasar la convalecencia. Rafaele aprendió a pronunciar el nombre de la mujer. Olvidó sus primeras reticencias o desconfianzas, comenzó a llamarla Anetta. Y le pidió lo que necesitaba con la confianza de alguien que era cada vez más querida, aunque su identidad seguía protegida por el más estricto misterio. En algunos momentos de lucidez, cuando la fiebre le concedía alguna tregua, le preguntó a Anetta por su vida, qué ocupaciones había dejado pendientes para concentrarse en su cuidado. «Por ahora mi vida sólo será ayudar a su mejoría, así estoy cumpliendo un deseo, un pedido…», escuchó Rafaele la respuesta. Sabía entonces que llegaba al límite donde debía suspender las preguntas. Y llegaron las preguntas renovadas de Anetta sobre alguna lectura para entretenerlo. Comprendió que mejor era no leer ninguno de los pocos libros que había cerca; todos ellos obras reverentes del poder, biografías de personajes infames de la historia (aunque ilustres); obras con recomendaciones para sacar el máximo provecho del prójimo. Mejor ya no leer… Y entre las páginas de la obra de un florentino debería permanecer, sí, lisa, intacta, una carta, la carta de…

Rafaele durmió luego de repasar mentalmente sus escasos libros. Durmió por cansancio, por debilidad. Sus momentos de vigilia se redujeron al mínimo. Cuando despertaba sólo escuchaba la voz de Anetta, y respondía a sus preguntas repetidas. Por los ojos del enfermo corrían imágenes distorsionadas, como sucesiones de selvas siniestras incendiándose en la noche. Un delirio provocado por la fiebre. En partes de su cuerpo creía descubrir la presencia de insectos y lagartijas que avanzaban entre tejidos, arterias, y que le traían corrosión e intoxicación; en su frente, una vez, palpó un profuso sudor; presintió gusanos que se aglutinaban en sus manos. Gritó. O creyó gritar. Gritó tal vez sólo el nombre de Anetta. Y en una isla caliginosa, que era sólo una gran roca tenebrosa, unos seres espectrales movían una hoz; y se acercaban; cada vez más, cada vez más… Pero desfallecer ayudó a Rafaele. El delirio no pudo seguir devorando su mente extenuada. Durmió mucho, y después despertó. Podía pensar. Entonces, Rafaele escuchó la voz de Anetta:

—¡Rafaele! ¡Rafaele! ¡Despierte! ¡Despierte! La fiebre ha bajado. Y el doctor está aquí.

El doctor Fermi lo examinó. Sonrió.

—Los síntomas han desaparecido casi completamente —anunció el médico—. Ahora podemos estar seguros: sobrevivirá, Rafaele. Pero es necesario que lo atiendan todavía un tiempo más.

Rafaele reconoció al doctor. Lo saludó, con voz todavía algo temblorosa. Aun no comprendía con claridad todo lo ocurrido, pero volvió a distinguir la luz del sol filtrándose por la ventana. Y con una modulación distinta de la voz dijo:

—Gracias, doctor.

—Volveré en unos días, Rafaele.

Y luego de la partida del doctor, Rafaele sintió la cercanía de Anetta; sentada a su lado, entrevió sus manos suaves apoyadas al borde de su cama. Sin pensar, sin recordar, posó su mano sobre las de la mujer.

—Gracias, gracias Anetta.

Anetta acarició su frente.

—Ya pronto, muy pronto, terminará de volver del lugar oscuro en el que estuvo.

—Sí… sí… esa isla… esa roca —barruntó Rafaele, que otra vez durmió, largamente. Pero esta vez su sueño no lo arrojó a los pozos de la pesadilla. La isla tal vez se había hundido. En sus nuevos sueños reinó la más ebria inconsciencia. Al despertar sólo pensó en el alivio que fluía por su cuerpo. Los antiguos calores desaparecieron.

—Anetta, Anetta, me siento recuperado. He sobrevivido, parece —musitó Rafaele al despertar.

Anetta no dijo palabra. Sólo sonrió como si contemplara un barco esperado, que llega finalmente a puerto después de atravesar una tormenta.

—¡Anetta! ¡Anetta!

Rafaele abrazó a la mujer. No recordaba ya la roca negra, la isla cercana de los insectos. Lloró sobre los hombros de la mujer. Permaneció luego en silencio, y ella devolvía esa ausencia de palabras con un río de dulces miradas.

Al día siguiente, Rafaele se levantó por sus propios medios. Su cuerpo ya no parecía perturbado por la fiebre y el delirio. Miró el sol que ardía a través de su ventana.

—¡Qué hermoso es este sol! Y escucho también unos cantos de pájaros —dijo Rafaele, con una alegría fresca que sólo había experimentado de niño—. Siento como si esta luz celebrara mi recuperación. Y yo… yo… tal vez tendría que celebrar esta luz, este nuevo día. ¿Verdad, Anetta? Anetta…

Rafaele observó su cuarto. Anetta no estaba. Quizá se había ido a buscar comida. Rápido, volvería. Sí, quizás. Se acercó a la mesa de ébano lustrosa, en la que tantas veces calculó números y ganancias. Encontró una carta y, al lado, una nota. En la hoja abierta, encontró unas breves líneas:

«Rafaele, se ha recuperado. Y he cumplido mi promesa de no abandonarlo cuando lo necesitara. Esa promesa la hice porque me lo pidió mi esposo, muerto hace tres años por un tifus que no pudo superar, y usted sí, a Dios gracias. Mi esposo era Vicenzo, su hermano. Él nunca lo olvidó y nunca lo juzgó. Quiso que yo estuviera pendiente de sus posibles necesidades futuras, y sólo me pidió que le diga que alguna vez leyera la carta que él le envió. Esa carta que le dejo junto a esta nota, y que rescaté de un viejo libro en una repisa. Sería una manera de volver a hablarle, y de que usted, quizás, volviera a decirle algo, alguna palabra que él siempre esperó. Porque lo amó; porque era su hermano, y porque me decía que usted escuchaba algo que sentía como una maldición y no como un don.

«La carta está junto a esta hoja. Quizá, cuando lo necesite nuevamente, o cuando sea el momento, apareceré de nuevo ante su puerta.

Anetta».

Rafaele vio la carta, fuera ya del libro que antes la aplastaba.

Esta vez, no sintió resistencias ni dudas. Lo atrapó la curiosidad, la necesidad de saber el contenido de esa misiva tan postergada. Y Rafaele extendió lentamente los dedos hacia la epístola; y escuchó aquella voz de nuevo, la voz de Vicenzo:

«Mi querido Rafaele, te vi partir hace tantos años… ¡Tantas veces quise saber de ti! La única vez que intenté verte en Génova comprendí que ya no debía volver. Siempre respeté tu decisión de partir. Y ahora siento que necesito escribirte. Porque me falta poco para un viaje hacia un lugar muy lejano. Me lamento de no haber podido construir el badajo de la última campana que dejaré abandonada en el taller. Por eso antes quiero despedirme, quiero hablarte de nuevo e imaginar que devuelves el llamado de mi voz.

»Cuando te fuiste dijiste que nunca escuchaste lo que vive en los sonidos de las campanas que, gracias a nuestro padre, aprendimos a construir. Tal vez sea así. O tal vez creíste que era una maldición y no un don el hacer campanas. ¿Cómo pudiste olvidar, Rafaele, el lenguaje de las campanas? No es un reproche; sólo expreso mi asombro. ¿Recuerdas la primera vez que nuestro padre nos reveló el misterio de la construcción? Filippo nos pidió que nos paráramos delante de la campana recién terminada. Después acarició con sus manos la copa metálica; la recorrió lentamente, como si acariciara a una mujer. Después posó un oído sobre la campana; escuchó los sonidos que estaban dentro, esperando salir. Y después nos dijo: La campana ya está viva, los sonidos ya golpean, vibran, corren, quieren salir… Nos falta sólo el badajo para hacer que ella suene.

»Sentí una emoción extraña. Y te vi luego, y también en tu rostro lo percibí, un deslumbramiento, un asombro por el nacimiento cercano. Hicimos entonces el badajo; lo colocamos en el interior de la campana. Y después, ¿recuerdas que Filippo te pidió que movieras el badajo, que le dieras el impulso, una y otra vez, cada vez con más fuerza, hasta que la pequeña bola golpeara la campana? Recuerdo que reías mientras lo hacías, y que decías: ¡Ya nace! ¡Ya nace y empezará a hablar…!

»Y el badajo golpeó, y entonces, la campana empezó a sonar… Y todos nos reímos. Saltábamos de alegría, y tú viniste corriendo y me abrazaste. Y me dijiste: ¡La hemos ayudado a nacer, Vicenzo!

»Y aquella noche, luego de escuchar la primera campana que habíamos construido con nuestro padre, nos sentamos frente al fuego de la chimenea. Era invierno, nevaba, y mirábamos las llamas, no dijimos palabra. Y tal vez los dos sentimos que la fogata era parecida a nuestras campanas. Pero después, de a poco, algo oscuro empezó a apagar tu sonrisa. Veías cada vez más en dirección a la ciudad, debajo, no muy lejos. Seguías yendo al taller y cumplías con tu parte en los pasos para construir las nuevas campanas. Pero ya no estabas presente. Tu corazón quería latir en otra parte. Percibí tu alejamiento desde el principio, desde antes de la muerte de nuestro padre. Y luego de la partida de Filippo, la nube que tapaba tu cara, se hizo más densa. Fue cuando te fuiste, cuando empezaste a buscar el otro sonido, el de las monedas de oro. Ojalá hayas encontrado la felicidad, Rafaele. Pero no puedo dejar de preguntarme, sin encontrar la respuesta, ¿cómo pudiste olvidar, en apariencia completamente, lo que suena en las campanas, hermano mío? Tú lo sabes, o lo sabías, igual que yo. La campana no pertenece sólo a los curas. No las construíamos por ellos, ni siquiera por las pocas monedas de plata u oro que nos pagaban. Construíamos las campanas porque sentíamos que estábamos destinados a conservar su sonido; ese sonido que canta algo más que lo que la Iglesia pretende hacerle decir. ¿Los recuerdas? Una vez hablamos de eso, Rafaele. ¿Cómo lo olvidaste? Estábamos sentados en la cima de una colina, que llamábamos la “colina del viento”, cerca del taller, en la que el viento era casi continuo. Supongo que la recuerdas. Y, allí, nos preguntábamos qué dicen las campanadas. Y yo te dije que dicen que la vida se renueva, que la muerte, aunque parezca fuerte, indestructible, retrocede atemorizada, cuando las campanadas suenan.

»Y tú dijiste que cuando suenan las campanas su eco corre por todas partes y nos dice: acá está la tierra; arriba, el cielo; y en el medio el hombre, pequeño, pero capaz de grandes sueños. Y yo te dije que cuando repican las campanas, el mediodía arde más; y cuando tañen durante la lluvia, las gotas suenan con más fuerza; y cuando las campanadas se propagan en la noche las estrellas parecen que se acercan. Y tú dijiste que cuando las campanadas repican es para traer un gran anuncio, o para decir, para decir… te detuviste, y yo agregué: para decir que todo es misterioso. Y los dos reímos por nuestras locas ocurrencias; volvimos a abrazarnos, y hablamos de la próxima campana que construiríamos juntos. Y después, en silencio, escuchamos las campanadas que llegaban desde la catedral de Génova. Y, luego, guiados por algo que no entendíamos, elevamos la mirada, vimos hacia arriba. Ojalá que ahora que ha llegado mi momento pueda volar hacia allá. Y ojalá que, cuando llegue tu momento tú también, mi querido hermano. Ojalá que los dos al fin volemos hacia donde viajan las campanadas…»

Y Vicenzo dejó de hablar. Rafaele miró la ventana soleada.

—¡Vicenzo! ¡Vicenzo! —exclamó.

Y Rafaele sintió los recuerdos rompiéndose en su frente; un llanto sin palabras inundó su vacío. Y sintió lástima por un niño que murió lejos, en una colina llena de viento.

La mañana era gris. La lluvia estaba agazapada entre las nubes, esperaba el momento de regar la tierra.

Y él avanzó por el camino.

Aspiró el aire húmedo. No giró nunca su cuello hacia la ciudad que se desvanecía, de a poco, en la distancia, junto al mar. Alcanzó la cuesta del monte. Allá, reconoció la casa, ahora deshabitada; la misma fachada de los días lejanos. Y después caminó, lentamente, hacia el sendero más angosto, que descendía hasta un rellano. Y allí vio el taller abandonado. Se acercó, mientras escuchaba la voz de alguien que sonreía. Movió entonces una puerta entreabierta, atascada por un montículo de barro.

Entró. El recién llegado observó los trastos del viejo taller, vio de vuelta el horno, las herramientas, los jubones, tirantes, poleas, los cojinetes dispersos… Y, allá en el fondo, la campana, sin terminar, que había dejado Vicenzo, y que descansaba sobre unas tablas de madera carcomida.

Y Rafaele se acercó lentamente.

Posó luego sus manos sobre el metal; acarició suavemente la copa de la campana. Escuchó. Y con una pronunciación entrecortada le dijo a la voz que lo acompañaba:

—Sí, sí, Vicenzo. Escucho los sonidos dentro. Sólo falta que la ayude… sí… sólo falta que ayude a la campana a nacer, hermano mío. Un poco de ayuda… un poco más… Sí, Vicenzo. ¡Sí! ¡Manos a la obra!

(*) Relato publicada en libro Memento mori, ed. Alción.