Texto Esteban Ierardo, casi todas las fotos Laura Navarro y EI

Edimburgo es uno de los corazones de Escocia. Aquí una crónica en la que descubrimos varios lugares de la ciudad que nos hacen viajar hacia la historia, la poesía, la Ilustración escocesa y David Hume, la épica y las gaitas, iglesias concurridas o abandonadas, una visita también a North Berwick, y la proximidad de las Highlands.

También los invitamos a visitar esta:

GALERIA DE IMÁGENES DE EDIMBURGO Y SUS AFUERAS

En Edimburgo los vientos recorren los edificios antiguos y modernos, traen aromas de las Highlands y del Mar del norte. Ecos de dolor, soledad, épicas gaitas y luchas, el embrujo de algo intenso y duramente romántico se esparcen por la piel. La capital escocesa, como Roma, Atenas o Siracusa, invita a ese caminar entre la historia inseparable de lo cotidiano, pero también hace sentir al viajero cerca de una naturaleza bella, áspera, íntima.

Todo eso sentimos ni bien bajamos del micro que nos deposita en Waverley, gran estación central, luego de llegar al aeropuerto en las afueras. Ya antes de bajar, asoma una presencia que hipnotiza la mirada: el castillo de Edimburgo, mole medieval que se yergue sobre una alta roca de origen volcánico, resto de remotas efusiones de fuego y lava.

Vamos en la dirección del castillo, y recuerdo lecturas anteriores: el volcán se extinguió hace 700 millones de años. Hoy es la colina de Castle rock. Su altura la convirtió en obligado lugar defensivo. Edimburgo, con indicios de su existencia ya en el siglo I d.c., fue declarada capital de Escocia en 1437. En el siglo XII, el castillo fue construido en homenaje a la reina Margarita, esposa de Malcom III, rey escocés, reina que atendía a huérfanos y pobres, por lo que fue canonizada y llamada Santa Margarita. Su capilla es la parte más antigua del castillo protegido por acantilados, y al que solo se accede por la calle Castlehill. Es la atracción que convoca la mayor corriente de visitantes en Escocia.

Subimos por una calle empinada. Por un buen tramo perdemos de vista el edificio del Medioevo, pero luego, al final de la Royal Mile, una pequeña escalera, unos escalones, y ahí de vuelta, la silueta de leyenda: el castillo que fue residencia real, sometido varias veces a sitio, la fortaleza que fue prisión, guarnición del ejército, y donde se alojan las joyas del tesoro real escocés, y la Piedra de Scone, usada en las coronaciones de los reyes. La fortificación que alberga al Mons Meg, un mítico cañón del siglo XV, y otro cañón, el One O’Clock, arma de la Segunda Guerra Mundial que cada mediodía repite el disparo que, en otros tiempos, era la señal para ajustar relojes; el castillo de las mazmorras en las que desgraciados prisioneros murieron de hambre y olvido, lugar de la célebre Black Dinner, la “Cena del toro negro”, en 1440, cuando el rey Jacobo II de Escocia decidió ponerle fin a la ambición de los hermanos del Clan Douglas. En aquella cena se sirvió la cabeza de un toro negro, símbolo de la muerte, y luego las cabezas de los hermanos rodaron decapitadas por orden real.

Nos acercamos al gran lugar. Recordamos cosas ya sabidas, pero que confirmamos: en la edificación de la Edad Media también se alojan las estatuas de Robert de Bruce y William Wallace; el primero, el rey que aseguró la independencia de Escocia frente a los ingleses, en 1314, luego de la rebelión del segundo, Wallace, ante el monarca de Inglaterra Eduardo I.

Ecos de la Escocia medieval con sus castillos, clanes y huellas de la cultura celta y su lengua gaélica.

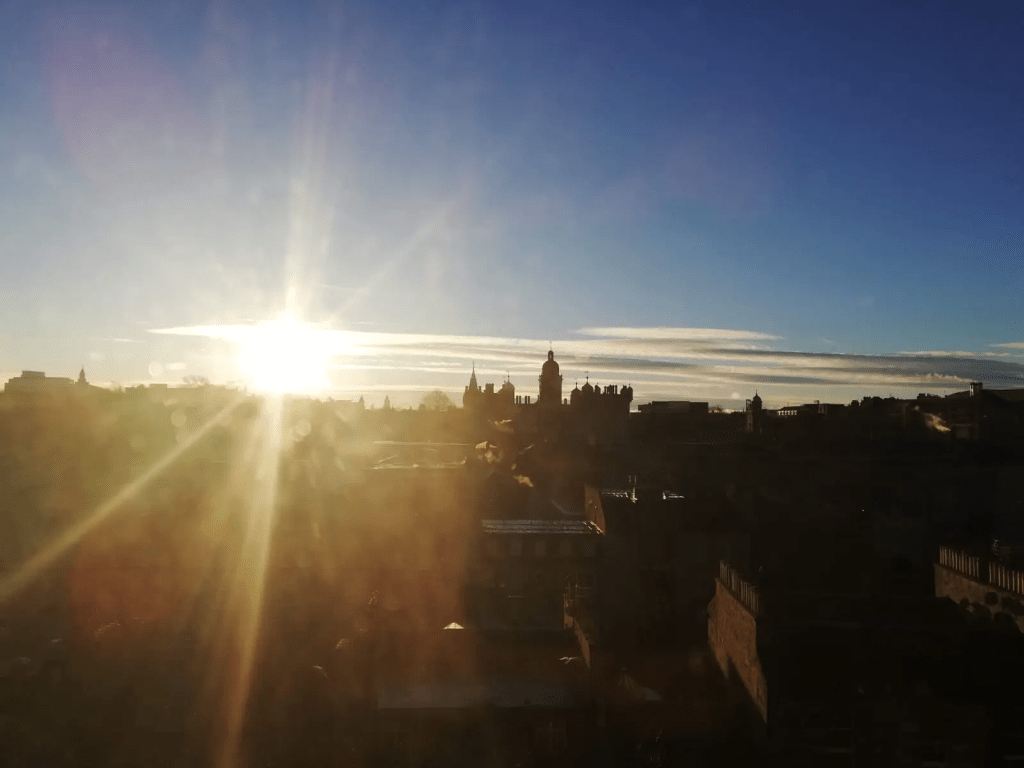

Desde lo alto de Castle Rock, desde la explanada del castillo impresiona la vista, no muy lejos, del estuario de Forth que desemboca en el Mar del Norte y que cobija en sus orillas al distrito portuario de Leith. Y al pie de la colina, la ciudad testimonia la contigüidad de lo antiguo y lo moderno: hacia el norte la parte moderna y hacia el sur Old Town, la Ciudad Vieja.

La Ciudad Vieja, Patrimonio de la Humanidad, recorrida por la Royal Mile, arteria histórica principal que une el castillo de Edimburgo con el Palacio de Holyrood, no muy lejos de la Abadía de Holyrood, cuyas encantadas ruinas sobrevivientes visitaremos después.

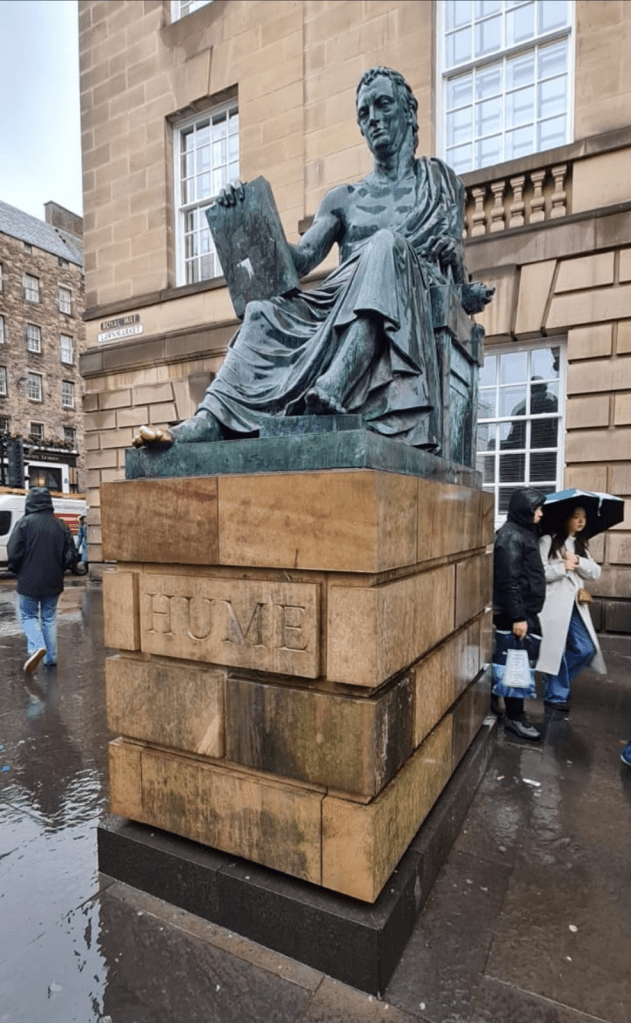

En la Royal Mile emerge toda la singularidad escocesa: los gaiteros; las iglesias góticas, como la de San Giles; los edificios de la época de la Reforma en el siglo XVI, y la casa de John Knox, creador de la reforma escocesa presbiteriana; las estatuas de David Hume, fundador de la filosofía empirista junto con el inglés John Locke y mente máxima de la Ilustración escocesa, y de Adam Smith, moralista y teórico fundador del liberalismo económico; o la Royal Mile en la noche, en la que irrumpen, a veces, perros siberianos y algún buhonero, un resto de un arte cortesano y medieval, que enseñó a Laura a sostener en su brazo uno de los fascinantes pájaros de ojos grandes y hechiceros.

Knox y su culto presbiteriano desplegó alas sobre el fondo de la previa Reforma Protestante iniciada por Lutero en 1517. En lo reformado sobresalía el desdén por el Papa y sus indulgencias por las que vendían el perdón de los pecados; su hipocresía, y su ostentación de riquezas materiales y su dominio institucional del cristianismo. Lo decisivo para los reformados en sus derivaciones del luteranismo en Alemania, el calvinismo en Suiza, los hugonotes en Francia, los presbiterianos o covenanters en Escocia, era la fidelidad a la Biblia y no a la autoridad del supuesto vicario de Cristo en Roma.

Un negocio masónico

Luego de ubicarnos en la ciudad, al recorrer la Royal Mile casi lo primero que encontramos es un comercio de artículos masónicos. Los masones justamente siempre vistos por el cristianismo como un «mal» por su culto laico al libre pensamiento. Vemos delantales, medallas con el compás y la escuadra, el ojo del Gran Arquitecto; presencia del simbolismo de una ancestral sociedad, antes, secreta, ahora, discreta. Escrutamos con fascinación la vidriera que protege los símbolos de una cofradía centenaria. Lo masónico tradicional (la masonería operativa) solo admitía en sus ocultas filas a picapedreros, albañiles, constructores de templos; trabajadores de las rocas talladas, empeñados, con sus instrumentos de construcción, en una gran obra.

La masonería moderna y especulativa amanece en el siglo XVIII. A partir de entonces, cualquier hombre justo, tolerante, embelesado con la fraternidad universal y el saber espiritual representado por Dios como el Gran arquitecto, podía ingresar al misterio masónico a través del debido ritual de iniciación, para luego, entre las logias y sus «tenidas», recorrer el camino desde la «piedra tosca» hacia la «piedra tallada».

A poco de más de dos horas de Edimburgo se encuentra la ciudad de Aberdeen. En ella nació James Anderson, quien en 1723 redactó las famosas Constituciones de Anderson, origen de la francmasonería especulativa moderna. Ya en otra crónica narraremos nuestra visita a Aberdeen. Y es bueno ya empezar a recordar a Walter Scott, el gran escritor romántico, autor de Ivanhoe, con el que luego nos encontraremos, también nativo de Edimburgo, y también masón.

Entre los cementerios y la ciudad

Un nuevo día abraza las corrientes de luz y las voces de un viento apasionado. Recorremos unas calles de la Royal Mile, doblamos, subimos por otra vía y nos sorprende un retazo de tierra jaspeado de tumbas y lápidas. Junto a la entrada hay un pub, Greyfriars Bobby, de 1772.

Entramos al Cementerio Greyfriars, el más visitado de la ciudad. Hace décadas no hay enterramientos aquí. Parte de la rareza del lugar es que se trata de una suerte de cementerio jardín. Los turistas lo recorren como un curioso parque, más poblado de tumbas que de árboles. En el verano algunos edimburgueses lo eligen para reposar, tomar sol o leer. El cementerio rezuma historia, una conexión con Harry Potter y el recuerdo del fiel perro Bobby.

Ni bien entramos vemos un cartel que anticipa el valor histórico del lugar y que ofrece una lista de personajes ilustres enterrados en el lugar. Nos sorprende encontrar a James Hutton y Walter Scott, de los que luego hablaremos.

Vemos la iglesia de Greyfriars, que se terminó de construir en 1620. Actualmente es una de las pocas de Escocia donde aún se oficia regularmente misa en gaélico escocés (Gàidhlig). A un costado, en la esquina suroeste del cementerio, nos atrae una reja que bloquea el paso hacia un espacio separado, con compartimientos olvidados, a un lado y otro. Una placa nos pone en conocimiento de que el lúgubre sitio fue prisión de los Covenanters. La palabra escocesa covenant se traduce como “promesa solemne” o “documento legal”. Los Covenanters eran los miembros de un movimiento religioso de raíz presbiteriana, que nació en 1558, y que derramó su influencia hasta el siglo XVII, en Irlanda e Inglaterra.

En la mencionada iglesia de Greyfriars. los Covenanters solían reunirse, y allí firmaron su alianza.

La nueva confesión buscaba abroquelarse contra los católicos, y el gran representante de su poder: el rey de España Felipe II y la Gran Armada, La Armada Invencible, en un sentido peyorativo, como lo llamaban los ingleses. Tuvieron un tiempo propicio para ejercer libremente sus creencias, hasta que los Estuardo, casa gobernante de orientación católica, volvió al trono de Inglaterra, luego del periodo republicano de Oliver Cromwell. Entonces, llegaron jornadas aciagas para los covenanters, tiempos de persecución. El abogado George Mackenzie condenó a reclusión a cientos de ellos en la prisión contigua al Cementerio Greyfriars. Muchos de los desdichados fueron torturados, o murieron por las pésimas condiciones carcelarias. Así Mackenzie se ganó el apodo de Bloody Mackenzie (Mackenzie el Sanguinario).

Cerca del lugar de cautiverio de los Covenanters, percibimos en el aire los vestigios intangibles del dolor que manan de la humanidad de los prisioneros. Imaginamos rostros de mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, demacrados, zaheridos por el desprecio y la soledad; postrados, mal alimentados, hacinados, quizá solo acompañados por una escondida esperanza de, alguna vez, volver a caminar por las calles de Edimburgo o los caminos de Escocia. En el castillo de Dunnottar, cerca de Stonehaven, visitamos también un recinto estrecho que albergó a más de cien Covenanters fustigados por los golpes de la intolerancia.

Mackenzie murió, y dentro del cementerio Greyfriars, fue enterrado en un mausoleo. Aun sin saber que se trataba de su tumba, nos causa una gran inquietud. Unas puertas encadenadas, raspadas por el deterioro de siglos, un espeso manto de moho y humedad, capas de manchas que le agregan un aura turbadora y recóndita; la sospecha de un umbral allí oculto, posible paso fronterizo entre este y el otro lado; lo lóbrego de la tumba justifica que se lo llame el Mausoleo Negro, junto con la leyenda que se ha creado en torno a ella, las supuestas apariciones fantasmales que se concentran en el lugar.

Una señora española ve, como nosotros, intrigada y algo inquieta, el especial mausoleo. Ella misma empieza a hablarnos. He visitado cementerios en la ciudad y he visto lugares que te ponen los pelos de punta, y este sitio es uno de ellos, nos asegura. Sí, realmente transmite algo terrorífico, le dice Laura; acá está enterrado alguien que causó mucho sufrimiento, le agrego. Y la mujer española, que luego nos diría que es de Segovia, nos narra que ella vive en Edimburgo hace dos años, y que no sabe por qué vuelve a este cementerio cada vez que puede, en distintos momentos del día. En una oportunidad, lo visitó bajo una lluvia más intensa que las lloviznas más finas y discretas que suelen empapar a Edimburgo. En esa caminata especialmente húmeda estaba sola; y deambuló entonces entre las lápidas, la iglesia, sintiéndose única espectadora del reposo de tantas vidas olvidadas. Entonces, se descargó un rayo y, dice, que escuchó una voz que le susurraba algo. Vio a quien parecía un muchacho, reclinado, acurrucado sobre un árbol. Se paró, le dio las espaldas. Estaba vestido con ropas del siglo XIX. Luego, se desvaneció. Pudo haber escapado, pero no lo hizo. Toda la situación no la aterrorizó. Por el contrario, la calmó; la sintió como un regalo, y disfrutó sentirse única y privilegiada visitante de las tumbas unidas al viento y el agua…

Hablamos algo más y nos despedimos de la sensible señora.

El cementerio es asociado con Harry Potter, su autora, J.K. Rowling, empezó a escribir los libros de los niños mago en el cercano pub The Elephant House, y varios personajes de las novelas de Harry Potter muestran apellidos de personas enterradas en Greyfriars. A un costado del cementerio, nos sorprende un gran edificio, que descubrimos que es el George Heriot’s School, una de las escuelas de élite del Reino Unido. En el colegio, que se impone en su presencia casi como un castillo, los estudiantes se dividen en cuatro “casas”: Lauriston, Greyfriars, Castle y Raeburn. Otro parentesco con Harry Potter.

Y atendemos a la lápida dedicada al perro Bobby. Su dueño era John Gray, un vigilante nocturno de la policía en Edimburgo. Éste murió, en 1858, víctima de tuberculosis y fue enterrado en Greyfriars. Y Bobby permaneció junto a su tumba, lealmente, durante catorce años. La fidelidad de Bobby conmovió a los edimburgueses. Los habitantes de la ciudad lo adoptaron, le llevaban comida y construyeron un refugio para él en el cementerio. Bobby cuidó a Gray, sin descanso, hasta que durmió para no despertar, en 1872. Quizá, una de las más emotivas historias que demuestra la tierna nobleza de los animales.

Una estatua de bronce hace que Bobby no se desvanezca en el tiempo, en un sitio muy visitado y cubierto de flores y juguetes. Pero esta no es su verdadera tumba, que se encuentra junto a uno de los muros exteriores del cementerio.

Otro cementerio importante es Old Calton en Calton Hill, inaugurado en 1718. Allí descansa el filósofo David Hume; John Playfair, matemático y geólogo escocés; los editores William Blackwood y Archibald Constable, responsables de importantes revistas en el siglo XIX.

Y el Cementerio de New Calton, abierto al público en 1820, y construido sobre uno anterior, para lo que fue necesario enterrar nuevamente hasta 300 personas. Se ubica en la ladera sureste de Calton Hill, empinada y orientada al sur, con vistas al Palacio de Holyrood y, cerca del Parlamento Escocés diseñado por el arquitecto español Enric Miralles, un conjunto de edificios con forma de hoja, con un ala con cubierta herbácea.

El cementerio alberga un paraje en el que reposan los restos de varios miembros de la familia de Robert Louis Stevenson, y la tumba de William Knox.

En una de las esquinas del cementerio, no lejos de la entrada, se erigió, una torre de vigilancia para evitar el saqueo de las tumbas.

En los siglos XVIII y XIX, la ciencia anatómica crecía velozmente. Para el aumento del conocimiento sobre el cuerpo y sus órganos, en hospitales y centros de enseñanza, eran necesarios muchos cadáveres para su disección y estudio. A pesar de que el Parlamento había sancionado una Ley de asesinatos, en 1751, que autorizaba el uso para de cadáveres de criminales ejecutados para la investigación médica, esto no satisfizo la demanda cadavérica. Entonces, surgió el robo de cadáveres, una práctica clandestina y nocturna, que no era estrictamente ilegal, porque los cuerpos no eran legalmente propiedad de nadie por la ausencia de una legislación clara al respecto. Los individuos llamados resurreccionistas, ladrones de cadáveres, exhumaban cuerpos de personas fallecidas recientemente. Para evitar los desenterramientos surgieron guardias nocturnas de patrullaje de las tumbas.

Entonces, el público edimburgués se horrorizó con los asesinatos cometidos por los inmigrantes irlandeses William Burke y William Hare, en 1828. Éstos mataban a pobres solitarios y mendigos que se refugiaban en túneles y pasadizos de la Ciudad Vieja. Luego, vendieron los cadáveres de sus 16 víctimas al doctor Robert Knox, un investigador privado de anatomía que daba clases a alumnos de la Escuela de Medicina de Edimburgo. Su método para matar, conocido ahora como “método Burke”, consistía en tapar las fosas nasales y con el pulgar se apretaba la barbilla para mantener cerrada la boca de la víctima, hasta que ésta moría rápidamente.

William Burke y William Hare fueron finalmente capturados y ejecutados públicamente. El horror de sus asesinatos se confundía con la pobreza de sus víctimas. La desdicha del ser pobres hundía en la miseria, la desesperanza, el mendigar y la vergüenza, o el ocultamiento y el suicidio; o la vulnerabilidad y la desprotección que los reducía a mercancía cadavérica. Una forma de infierno en la ciudad.

La torre de vigilancia erigida para capturar a los resureccionistas fue vivienda desde mediados del siglo XIX hasta aproximadamente 1955. Es muy pequeña, 5 m de diámetro interior. Sin embargo, dio cabida a una familia de diez miembros. En los terrenos cercanos funcionaba como huerto en el que se cultivaban hortalizas.

El atardecer se anuncia por los rosados arreboles que flotan en la tersura del cielo. Pensamos en que, al final de todos los días, se repite ese escena bella y sugestiva. Nunca, casi nunca, reparamos en el desfallecer de la tarde, en el lento estallido de la luz matinal, que regresa, con independencia de nuestra obsesión por solo mirar y no ver.

En el museo y la galería

Entrar a un museo depara una sensación ambigua. Por un lado, privarse de tiempo para los descubrimientos al aire libre, la exploración de la ciudad o la naturaleza desnuda, debajo del cielo y entre las palmas de la tierra; o dedicar un tiempo al encierro y cierto aislamiento ambiental para concentrarse en el arte o la historia. Para que esto último sea fructífero no es suficiente con el simple entrar y mirar, sino el deseo de fundirse con los otros tiempos, las otras ideas o sensaciones que cada obra u objeto puede entregar a quien es receptivo a esa comunión. En el Museo Nacional de Escocia vivimos plenamente esa experiencia, como en todos los otros museos, pero siempre de una forma distinta. El interior del museo es de recintos imponentes, grandes espacios, vastos pisos y propuestas diversas. Su buena organización y mantenimiento y pulcritud impresionan, como la sala con grandes aparatos, automóviles, aviones que cuelgan, un modelo de las primeras máquinas impresoras 3d, y la réplica de la oveja Dolly, la primera clonación exitosa de un mamífero desde una célula adulta.

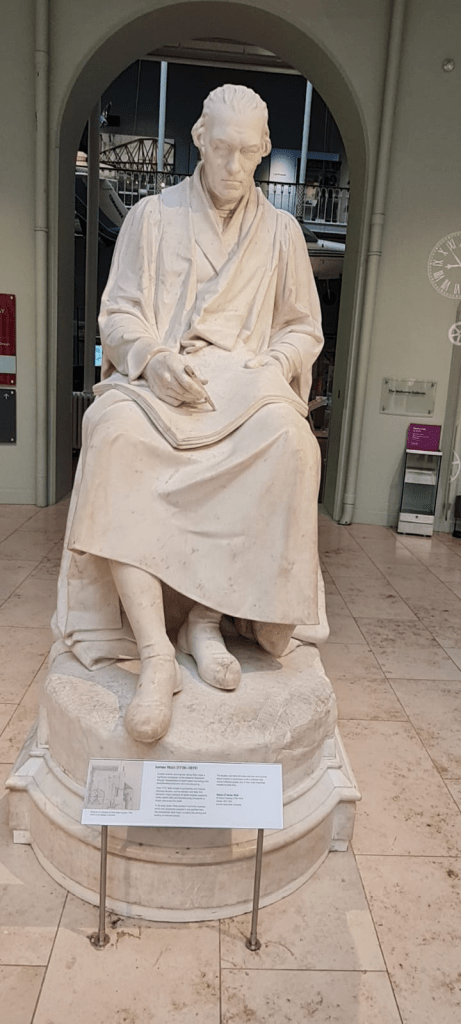

Al salir de la sala vemos una estatua de radiante mármol de James Watt (1736-1819), inventor, ingeniero mecánico y químico escocés de Greenock, en las Tierras bajas de Escocia, que estudió en la Universidad de Glasgow. El gran paladín de la Revolución Industrial, mejorador de la fundamental máquina de vapor. Esto dio el impulso definitivo al paso de la economía agrícola al creciente desarrollo tecnológico de una maquinaria aplicada en fábricas, minas y otras industrias, que generaba movimiento por la mecanización y no ya por la energía hidráulica. El gran impacto de este escocés fue, como dice Morton, en su libro Hiperobjetos. Filosofía y ecología después del fin del mundo: «…en abril de 1784, cuando James Watt patentó la máquina de vapor, un acto que inició el depósito de carbono en la corteza terrestre, es decir, el momento en que la humanidad se volvió una fuerza geofísica a escala planetaria».

Watt ayudó decisivamente a la industrialización y la expansión de las ciudades industriales.

La sala de los aparatos atrae a los niños. Y tres de ellos nos llaman la atención, parecen hermanos, dos niños y una niña. Los chicos son animosos, eléctricos y nos sorprende que llevan camisetas con la bandera del país de los Mariachis; y cada tanto gritan: ¡Viva México! ¡Viva México! Sus padres andan cerca. Nos resulta curioso, como cuando al subir a otro piso nos sumergimos en la historia escocesa; al mismo tiempo suben los niños y confirmamos que la niña no es tan extravertida. Nos acercamos a la réplica del sarcófago de la tumba de la gran reina escocesa María Estuardo que se halla en la Abadía de Westmister. María Estuardo fue la esperanza de una Escocia católica que finalmente se malogró por su cautiverio en manos de su prima, la también célebre Isabel I Tudor. Luego de dieciocho años de confinamiento en varios castillos y palacios señoriales, María fue declarada culpable de conspirar para asesinar a la reina inglesa. Unas cartas delataban la conspiración. Finalmente, la valiente reina escocesa fue decapitada en 1586, en el castillo de Fotheringhay.

La niña mexicana permanece silenciosa y hechizada ante la reina escocesa. Parece comprender o evocar algo que se nos escapa, y en especial a sus hermanos bullangueros que no dejan cada tanto de recordar a su México natal.

El edificio principal es del siglo XIX y de estilo victoriano. Al que se le agregan partes y ampliaciones más modernas. En este museo de acceso gratuito, nos sorprenden varias colecciones: una bandera de los jacobitas en la devastadora Batalla de Culloden. Luego de la Revolución Gloriosa de 1688, los miembros de la Casa de los Estuardos, con su rey católico, Jacobo II, fueron exiliados. Los jacobitas deseaban el regreso al trono de esta dinastía. En la Batalla de Culloden, el 16 de abril de 1746, los Estuardos, liderados por Carlos Eduardo Estuardo (Bonnie Prince Charlie), se enfrentaron a las fuerzas del gobierno británico de la Casa de Hanóver. Los Estuardos cayeron en el pozo de la sangre y el fracaso. El Prince Charlie huyó. Fue el Levantamiento Jacobita de 1745, el último. Los sobrevivientes fueron perseguidos y fusilados por el ejército enviado por Londres. El feroz encuentro de armas es evocado por un cuadro de David Morier, propiedad de la Royal Coleccion Trust, y también es recreado en la famosa serie Outlander.

Los ingleses impusieron definitivamente su hegemonía sobre Escocia. Se prohibió el sistema de clanes, del tartán, la gaita. Pero luego los regimientos escoceses, los higlanders ya como parte del ejército británico, se convirtieron en infantería orgullosa animada por los sonidos marciales de la gaita antes proscripta.

Y también nos deslumbra el relicario Monymusk, pieza de mediados del siglo VIII, fabricado en madera y metal, ejemplo de la fusión del diseño gaélico y picto con el trabajo del metal anglosajón, quizá nacido de la habilidad de los monjes de Iona; y once piezas del ajedrez de la isla de Lewis, en el norte de Escocia (el resto de piezas, sumando más de 80, se encuentran en el Museo Británico); las extraordinarias piezas, talladas en su gran mayoría de marfil de morsa, fueron descubiertas en 1831, tal vez fueron enterradas por un comerciante y proceden de Noruega, o Islandia, son del tiempo medieval, fueron fabricadas entre 1150 y 1200 d.C; y vemos las pinturas de Margaret MacDonald, artista escocesa creadora del estilo Glasgow; las esculturas de Andy Goldsworthy, ejemplo de land art, inspirado en el geólogo escocés James Hutton, el edimburgués que antes mencionamos, que se halla enterrado en el cementerio Greyfairs, padre de la Geología moderna; y piezas extraídas en la excavación del yacimiento de Skara Brae, de las Islas Orcadas; y diversas piedras talladas con espirales, ciervos, seres, que nos hacen evocar los lejanos días y noches de magia de los celtas.

Y salimos afuera.

Nos adentramos en el torrente de transeúntes que casi se rozan al avanzar; de nuevo escuchamos muchas voces en español; divisamos nuestra conocida estación Waverley, doblamos hacia la izquierda. Sabemos dónde nos dirigimos. Atravesamos unos puestos de comidas rápidas, con muchos clientes, entre los que sobresalen unas mujeres vestidas para agradar y convocar la atención. Avanzamos por una senda estrecha, a un costado se extienden los jardines de Princess Street; y damos con la entrada esperada: la de la Galería Nacional de Escocia, un edificio de estilo neoclásico, construido en la colina llamada The Mound, inaugurado en 1859, y diseñado por el arquitecto William Henry Playfair, quien también planificó la Ciudad Nueva de Edimburgo, en el siglo XIX, que aún hoy conserva su arquitectura neoclásica y georgiana original.

En pocos minutos, nos empapamos con los colores de grandes obras de arte del Medioevo, el Renacimiento y el Barroco, hasta el postimpresionismo. La colección arranca con una Virgen con el Niño de Botticelli, un Autorretrato de Rembrandt; Fiesta veneciana de Watteau, La visión tras el sermón, de Paul Gauguin; o Claude Monet, y un ejemplo de su serie de paisaje impresionistas de los Almiares, pilas de paja formadas en los campos después de la cosecha. Destacan también cuadros de pintores españoles del Siglo de Oro español como El Greco y Zurbarán, y Goya, cuyo genio ya ardió en el siglo XVIII.

Mucho nos sorprende una niña que dibuja un retrato que se exhibe. Esta abstraída en los trazos de su lápiz. Nos llena de ternura observar su meditada imitación de una pintura del siglo XIX, y su avidez por desenvolver su habilidad por la mano y el lápiz, con lentitud amorosa, en estos tiempos de rápidas imágenes automáticas gestionadas por inteligencia artificial. La IA puede replicar velozmente el proceso creativo de una imagen pero no experimentar el regocijo sensorial del lento alumbramiento de la belleza.

Cerca, nos topamos con La Vieja friendo huevos de Velázquez, una de las grandes obras maestras juveniles de dicho artista.

En el piso de pintura escocesa, nos detenemos, extasiados, ante El Monarca del Glen (The Monarch of the Glen, 1851), de Sir Edwin Landseer, gran artista creador de figuras animales. Un icono de Escocia, una de las más extraordinarias pinturas del siglo XIX. En la imagen maravillosa, se alza un ciervo, con su cornamenta con puntas de astas firmes, capaz de salvajes arremetidas, en toda su orgullosa presencia. La grandeza de las Tierras Altas y la fauna de Escocia representada en la nobleza sin la oscuridad humana de un noble animal, rey del valle.

A un lado, descubrimos una sección del piso dedicado a evocar, incluso con un busto, al gran Sir Walter Scott, otro icono indiscutible de Escocia, por su monumento, del que hablaremos, por las citas de sus obras recordadas en un corredor de la estación Waverley. Scott fue el padre de la novela histórica, su obra Waverley (1814), por ejemplo, da nombre a la estación recién mencionada. Scott estableció la novela histórica, de gran popularidad en su época. Lo hizo mediante el libro recién referido, y por Ivanhoe (1819), o por Rob Roy (1817), la novela inspirada en Robert Roy MacGregor (1671-1734), proscrito escocés, que devino héroe popular. Algunos lo tuvieron como el Robin Hood de los escoceses.

La pluma de Scott atizó el patriotismo escocés; defendió el derecho de los bancos de Scotland a emitir sus propios billetes; celebró la grandeza del paisaje de su país. Scott, el inventor de la Escocia romántica.

Y avanzamos algo más y nos deslumbra La Disputa de Oberón y Titania (1849), un óleo sobre lienzo del artista escocés Sir Joseph Noel Paton. La escena de la comedia teatral de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano. La reina de las hadas, Titania, confronta con Oberón, el rey de las hadas, en la literatura medieval y renacentista. La escena representa el Acto II, en un feérico y encantador paisaje, en la noche, en el bosque, en las afueras de Atenas, rodeados por un grupo de hadas. Lewis Carroll contó 165 seres fantásticos con forma de mujer en la pintura. Hadas, flores, árboles, una estatua de el dios Pan con su flauta, duendes, elfos, diablillos, escarabajos, arañas y caracoles. Un cuadro de rebosante magia y fantasía, el deseo quizá del artista de un mundo menos herido de cinismo y suciedad.

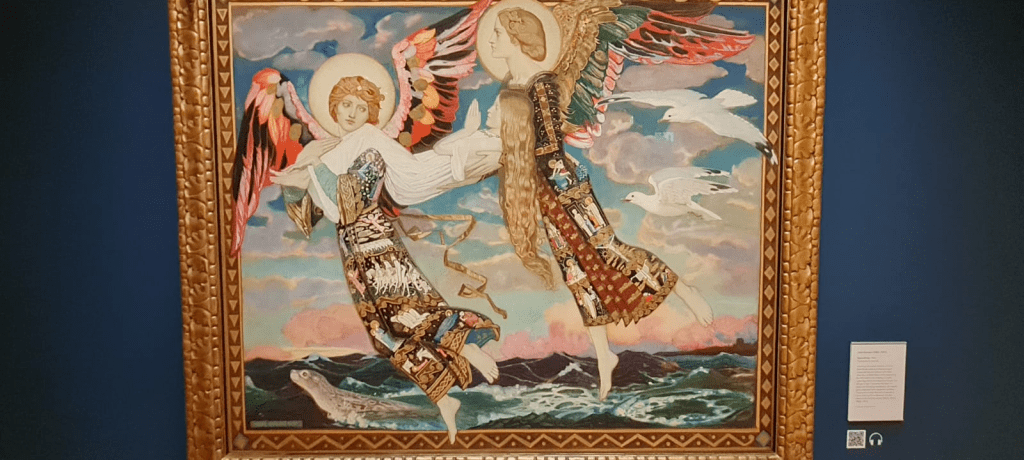

Doblamos y alcanzamos otro pasillo rebosante de arte escocés. Nos atraen muchos artistas y, entre ellos, la obra de John Duncan, La Santa Brígida o Saint Bride (1913), que representa a la santa patrona de Irlanda y su leyenda, en la que dos ángeles la transportan milagrosamente a Belén para el nacimiento de Cristo. A Duncan le fascinaban las Islas Hébridas, Outer Hebrides, con su paisaje marino, detalles, aves y focas, que son parte de la composición de la pintura y, también, en la túnica de uno de los ángeles, incluye una procesión de los Reyes Magos.

Cuando llegamos hasta el preámbulo de la tienda de suvenires, vemos a dos señoras, quizá de setenta años, que están quietas, como algo asustadas y vestidas a la antigua, sin ninguna sujeción a las modas. Ven a Laura primero, como si en ella buscaran un rostro sensible, próximo, que le inspira confianza para expresar algo que tienen necesidad de compartir. Por algo que no entendemos, estas mujeres escocesas nos resultan familiares. Nos acercamos. Le hablan primero a Laura; luego de aclararle nuestra procedencia y demás, las señoras nos dicen que son de Aberfoyle, al noreste de Edimburgo, un pueblo de poco más de ochocientas personas. Es la primera vez que visitan la galería. Mucho les gusta el arte que vieron, pero le asusta tanta gente; tanto gentío en la tienda de objetos, suvenires. Les llama la atención que las personas pasan muy rápido ante las pinturas, como si en el fondo nos les interesara, porque lo que están haciendo es matar el tiempo, visitar un lugar que se supone que hay que conocer, sin saber muy bien el porqué. Nos deslumbran estos comentarios de estas mujeres pueblerinas. Luego nos saludan muy amablemente y dicen que irán a ver de vuelta La santa Brígida de John Ducan. Con Laura nos vemos sorprendidos.

Y al regresar sobre nuestros pasos, a través de un ventanal, Laura obtiene una foto mágica de una locomotora arropada en humo blanco mientras que, como un potente y salvaje caballo metálico, arremete sobre los cercanos rieles de la estación de Waverley.

Salimos de la Galería y entramos en otro edificio contiguo que alberga grandes salas de exposiciones temporarias. La que más nos llama atención es una que consiste en un módulo de biblioteca cuyos anaqueles están colmados por decenas de ejemplares de traducciones en distintos idiomas de 1984, la novela distópica de George Orwell. Unos parlantes de tiempos de la posguerra pregonan consignas que exigen sumisión; resonancia del autoritarismo enemigo de toda espontaneidad libre. El poder detesta y teme la fuerza de libertad que se discurre entre las hendiduras de la tiranía.

Y Laura se fascina con la rareza de esa abundancia orwelliana en exhibición. Quisiera leer cada uno de los ejemplares que repiten un solo libro maestro.

De nuevo en la Royal Mile

Luego de dormir, recibimos un nuevo día, agradecidos. Deambulamos entre personas animales, perros, gatos, creaturas invisibles. En nuestra imaginación, el cielo quiere bajar para recorrer él también las calles edimburguesas, como la Royal Mile, en la que volvemos a sumergirnos, y en la que, con certeza rigurosa, encontramos a los gaiteros que, con su típica falda escocesa o kilt y sus gaitas, hechizan con su música solemne, melancólica, épica. El visitante puede advertirlos solo como una figura pintoresca, pero los hombres de las gaitas, que en las esquinas tocan por unas monedas, encarnan la identidad musical escocesa. En su arte renacen los días de los clanes de las Highlands en lucha con los ingleses, o los regimientos escoceses ya integrados en el ejército británico, luego del Acta de Unión en 1707 que, bajo el gobierno de la reina Ana Estuardo, asoció a Inglaterra y Escocia en el Reino de Gran Bretaña. Con sus sonidos marciales, los hombres de las gaitas avanzaban al frente en las cargas de infantería para dar coraje y bríos a sus compañeros, matiz épico presente todavía en las marchas escocesas de los gaiteros en el evento de The Royal Edinburgh Military Tatto, en la explanada del castillo de Edimburgo, en el que siempre resuena Scotland the brave, la canción patriótica escocesa.

Al caminar por la Royal Mille, en un patio frente a un edificio municipal, nos atrae una estatua de Alejandro Magno, y no muy lejos otra escultura sedente de bronce, inaugurada en 2018, del general Stanisław Maczek, quien murió en Edimburgo, en 1994, a los 102 años. Maczek fue el último comandante del I Cuerpo de Ejército Polaco en la Segunda Guerra Mundial. Luego de la liberación de Francia, las tropas polacas bajo su mando atravesaron Bélgica, los Países Bajos, y entraron en Alemania, capturaron el puerto de Wilhelmshaven; y Maczek forzó la rendición de 200 barcos de la Kriegsmerine. Al concluir la guerra, la Polonia comunista le retiró la ciudadanía, por lo que decidió radicarse en Edimburgo, en la que, sin ninguna pensión por sus días de servicio, debió trabajar como cantinero para sobrevivir hasta los años 1960. ¿Qué habrá sentido el general polaco sirviendo vasos de whisky tras un mostrador luego de su gran entrega a la causa de los Aliados? Quizá aprendió a valorar el ángulo de grandeza de las cosas sencillas.

Y la Royal Mile también se aviva todos los años por el Festival de Edimburgo, y sus celebraciones entre junio y septiembre. En Old Town la traza urbana de la edad media subsiste con sus callejones estrechos y semioscuros. Cada uno de ellos parece un acceso a algún misterio que se apoltrona entre la humedad y la niebla inasible. Emocionaba leer las placas de esos callejones. En una leemos que, a pocos metros de un callejón, al costado de la Royal Mile, estuvo la imprenta en la que nació la Enciclopedia Británica, nada menos, la gran fuente de consulta y lectura fragmentaria de Jorge Luis Borges; y en otro callejón, descubrimos la indicación de la casa ya demolida del gran David Hume.

Uno de los ejecutados más famosos de Edimburgo fue William Brodie, personaje de una doble vida: honesto de día y delincuente de noche. Fue finalmente capturado y ahorcado en 1788. Las dos realidades paralelas de Brodie parecen espejarse también en la división de la ciudad en su parte vieja y la moderna, construida con casas georgianas a partir del siglo XIX. Algunos incluso suponen que la dualidad de Brodie, afín a la duplicidad de Edimburgo, inspiró a Robert Louis Stevenson para escribir su célebre Mister Hyde y Mister Jeykyll.

Esta tesis la vimos propuesta en un documental. Ahí se disparó la gran curiosidad por visitar la ciudad de Stevenson y de su personaje del médico y científico y su alter ego malvado, expresión del lado oscuro del ser humano.

Un gran incendio en 1824 destruyó muchos de los edificios altos de Edimburgo. Y con la reconstrucción se produjeron cambios en el nivel del suelo, y la creación residual de pasadizos y bodegas usadas como escondites por marginados y criminales. Lóbregos lugares de soledad que dieron lugar también a historias de fantasmas, presentes en todas las guías turísticas.

Visitamos la Grassmarket, hoy una calle en Old Town, que fue un mercado de ganado desde el Siglo XV hasta comienzos del Siglo XX. Este lugar fue plaza siniestra de ejecuciones públicas y linchamientos, como del antes mencionado William Brodie. En este lugar se levantaban horcas. Un monumento evoca al centenar de covenanters que aquí sufrieron martirio, que también descubrimos en sus infortunios en el cementerio de Greyfairs. Hoy, Grassmarket, como otras calles de la Ciudad Vieja, y como algunos pasadizos subterráneos, son territorio abrumado de grupos turísticos que, muchos de ellos, trajinan con guías en español. En esta calle, cerca de uno de los lugares de ejecuciones, hablamos con una pareja española que habíamos visto antes, en el aeropuerto. Nos dicen que pasan un fin de semana aquí; como muchos otros españoles, salen un viernes, vuelven el domingo a la noche. Nos dicen también que están muy interesados en la historia de fantasmas, es decir la industria turística del terror, que nada sospecha del horror real de quienes, en la pobreza furiosa en sus entrañas, habitaron los pasadizos ahora feudos de supuestos espectros.

En el siglo XVIII, Old Town tenía 80000 habitantes. Los edificios crecían hacia lo alto, con varios pisos. El hacinamiento y las malas condiciones de salubridad hicieron que algunos llamaran a Edimburgo Auld Reekie (Vieja apestosa o humeante), a causa de los humos o los olores malsanos que expelía.

Y si volvemos a una ventana de Old Town podríamos contemplar la formación rocosa de Salisbury Crags, cuya vista, en el siglo XVIII, llevó a James Hutton, el geólogo edimburgués enterrado en Greyfriars, a concebir que la Tierra era mucho más antigua que lo que la iglesia cristiana afirmaba. Y así Hutton postuló el tiempo profundo o tiempo geológico del planeta, con sus millones de años.

Y la relación con la vanguardia cultural es parte de la esencia edimburguesa. Se la llamó también Atenas del Norte por su fervor cultural, y por el Monumento Nacional de Escocia, en la colina de Calton Hill. Una estructura de templo griego, inconclusa, en una altura desde la que es visible toda Edimburgo, edificada en homenaje a los soldados y marinos escoceses que batallaron en las Guerras napoleónicas (1803-1815). En ese lugar vuelven los gaiteros a nuestra imaginación y creemos escuchar la carga de la infantería y la caballería escocesas que, entre gaiteros valientes, avanzó hacia su destino en la gran batalla de Waterloo, en la que Napoleón fue finalmente derrotado.

La imaginación es parte del viaje como construcción mental y no solo como visita física. Los lugares adquieren más vigor y significación cuando el viajero recrea lo que ve a través de lo que lee, investiga e imagina. Y en toda ciudad, el encuentro con los seres anónimos hacen de la presencia humana una evidencia repetida de la soledad, y el cruce casual con seres que nunca se conocerán.

Por Hume y la ilustración escocesa

En la Royal Mile imaginamos que David Hume nos guía hacia la Ilustración escocesa, que en Edimburgo tuvo su gran epicentro.

La Ilustración fue el movimiento cultural del siglo XVIII por el que la modernidad escaló a su madurez intelectual a través de la unión de la razón, la observación empírica del método científico y las matemáticas. Lo ilustrado también colisionó con el dogmatismo religioso y el absolutismo monárquico.

La Enciclopedia Británica que antes mencionamos, se creó y publicó en tres volúmenes en Edimburgo por primera vez, entre 1768 y 1771. Fue un proyecto de la Ilustración escocesa, y una reacción a la Enciclopedia francesa de Diderot, su versión conservadora. La primera edición se anunció con el cardo como emblema floral de Escocia, lo que denotaba el origen escocés de un esfuerzo enciclopédico del que después se apropió Inglaterra.

Y en la Ilustración escocesa, muchas veces subestimada o ignorada bajo la gravitación majestuosa de su correlato francés, David Hume encendió sus antorchas más ardientes. Hume, el de gran estatua en la Royal Mille, detestaba la superstición religiosa, la manipulación clerical de las mentes, el cerrojo al razonamiento liberador, la imposición de certezas metafísicas indiscutibles.

Para su versión del empirismo, el conocimiento surge de las impresiones sensoriales del mundo externo; luego la mente las enlaza por el principio de asociación para formar los conceptos de rango universal, vehículo del conocimiento enunciado por el lenguaje. La mente es, en un comienzo, una hoja en blanco; se llega al gradual conocer por el hábito o experiencia de reconocer los mismos objetos bajo las leyes constantes de la naturaleza. Todo enunciado en apariencia metafísico o fantástico nace de la experiencia, enfatiza Hume. Se puede imaginar una “montaña de oro”, pero esto porque primero la mente se forma la representación sensorial de una montaña y, luego, separadamente, del “oro”.

Criticó también la substancia y causalidad como supuestos principios racionales y metafísicos anteriores a la experiencia. Nuestro horizonte de objetos nace de nuestra forma repetida de percepción de las cosas. No sabemos cómo son o se manifiestan esas supuestas cosas en sí. El empirismo de Hume iba de la mano, así, de un esencial escepticismo que, claro, decapita la creencia de un dios soberano metafísico y creador del mundo.

Y junto a Hume salen a nuestro encuentro algunos, solo algunos, de otros grandes edimburgueses: además de Adam Smith, Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes; James Hutton, ya mencionado; James Clerk Maxwell y sus leyes del electromagnetismo. Todos personajes de la Ilustración escocesa embelesados por la lógica, la ciencia y el pensamiento libre.

Stevenson en la Catedral de San Giles

En la Royal Mile también palpita con densa presencia magnética la gran Catedral de San Giles.

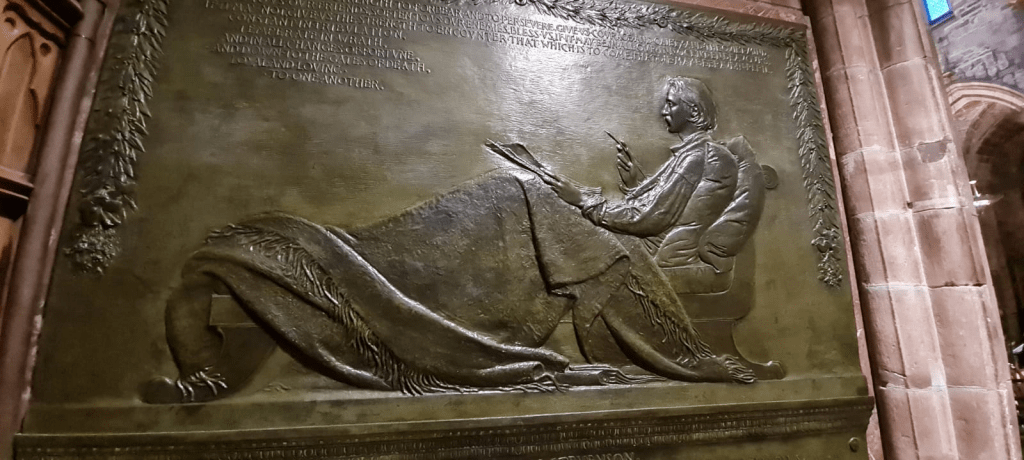

Aquí está presente Robert Louis Stevenson, el escritor nativo de Edimburgo, el autor de La isla del tesoro, tan admirado por Borges, otro romántico escocés, como Scott. En esta iglesia es recordado en un relieve de bronce que lo muestra reclinado sobre un diván, por sus recaídas de salud. La dorada imagen definitiva nació del talento del escultor Augustus Saint-Gaudens, en 1904.

También descubrimos una placa dedicada al poeta Robert Fergusson del siglo XVIII, que murió a los veinticuatro años; de vida bohemia y de fuerte influencia en Robert Burns, el poeta nacional de Escocia y pionero del movimiento romántico. Su obra se fue tornando cada vez más melancólica, quizá por una depresión, y en 1773, escribió su «Poema en memoria de John Cunningham». Cunninghan era dramaturgo, poeta pastoral y actor nacido en Dublín. Cuando Fergusson se enteró de su muerte en un manicomio en Newcastle, quizá temió un final semejante. No fue así, aparentemente murió por las lesiones sufridas al caer por una escalera en Edimburgo.

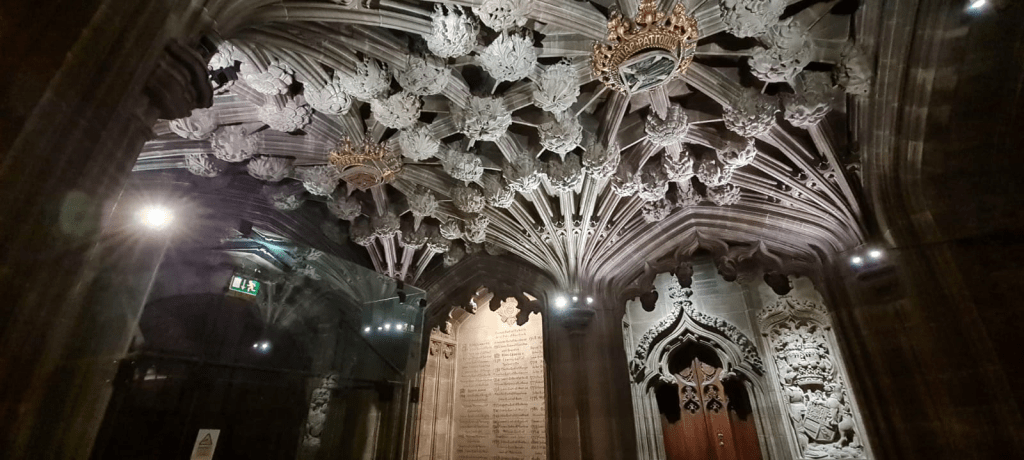

La Catedral de San Giles o la Iglesia Mayor de Edimburgo, quizá fue fundada en el siglo XII. Al principio, un pequeño edificio románico del que hoy quedan fragmentos luego de las grandes transformaciones que experimentó a lo largo de los siglos. La iglesia fue dedicada a San Giles, patrono de la ciudad de Edimburgo, un ermitaño benedictino bizantino, del siglo VIII, en la Francia postromana; santo popular en la Escocia medieval, patrón de los leprosos. San Giles renunció a sus posesiones y se refugió en un bosque, en el que, según la leyenda, era alimentado por la leche de una cierva. En este magnífico ámbito de la iglesia, John Knox se convirtió al protestantismo y lideró presbiterianismo durante la Reforma religiosa escocesa. Por eso este lugar es conocido como «la Iglesia Madre del Presbiterianismo Mundial «. En su momento, San Giles pretendió ser también la «Abadía de Westminster para Escocia» por su proliferación de monumentos, ornamentación y notable vitrales. En 1911, se agregó la Capilla del Cardo, diseñada por Robert Lorimer, con estilo gótico, y un techo cubierto de impactantes cardos, junto con blasones y ángeles tocando la gaita. Este es el lugar de la Muy Noble Orden del Cardo, la orden de caballería más alta de Escocia; una de las órdenes de caballería escocesas más antiguas y distinguidas, fundada por el rey Jacobo II de Inglaterra en 1687.

Y los turistas sacan desesperadas fotos de sí mismos con la escenografía eclesiástica y neogótica como fondo.

Efectivamente, al recorrer la iglesia nos abruma la multitud de turistas. Su magnificencia y viva iluminación aumentan su atractivo. Y las multitudes que avanzan por la Royal Mille ingresan al templo para satisfacer su curiosidad. Así el lugar se asemeja más a un sitio de exhibiciones que al recogimiento propio de cualquier iglesia.

Un monumento para Walter Scott

Si se piensa en un escritor que representa a Escocia, este, inevitablemente, es Sir Walter Scott. Cerca de la estación de Waverly, frente a los almacenes Jenners y sobre la avenida Princes Street Gardens, una torre cubierta de tiempo y negrura se alza con firmeza; es el Monumento a Scott, de estilo gótico de corte victoriano, de más de 60 metros de altura, construido en pizarra de Livingston. Una escalera de caracol interna permite subir a lo alto del edificio. La contaminación industrial de la Edimburgo del siglo XIX, la Auld Reekie (o la vieja ciudad humeante, ya comentada) pintó con una capa ennegrecida la edificación.

Luego de la muerte de sir Walter Scott, en 1832, se abrió un concurso público para la erección de un monumento conmemorativo. El ebanista George Meikle Kemp acudió a la convocatoria. No tenía formación oficial en arquitectura, era un arquitecto autodidacta. Para encubrir esto, usó el pseudónimo de John Morvo, el nombre de un cantero masón que trabajó en el siglo XVI en la Abadía de Melrose. Su diseño fue aplaudido por los jueces y el público. Se le concedió, así, el contrato para la erección del monumento. Scott está presente a través de la escultura que resplandece, bajo los arcos y techo de la torre, especialmente en la noche, junto a su perro Maida, situado en uno de los lados. La figura que fue arrancada del blanco mármol de carrara por el escultor.

El monumento se inauguró el 15 de agosto de 1845. Pero George Meikle Kemp no pudo asistir. En una tarde de marzo caminó a través de la niebla, cerca del Union Canal, un canal artificial construido en 1822 para la navegación y el transporte de carbón. Kemp se despeñó, cayó en las aguas. Dejó este mundo.

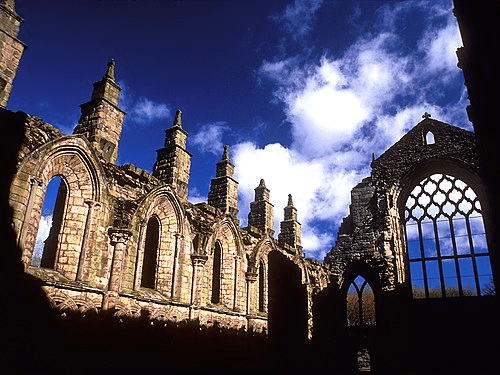

Abadía de Holyrood y las Highlands

En una ocasión, al deambular sin un rumbo demasiado claro, llegamos hasta el final de la Royal Mile. Allí llegamos al palacio de Holyrood, el principal domicilio de los monarcas de Escocia desde el siglo XVI; actualmente es la residencia oficial de los monarcas británicos en Escocia. Cerca, se esconde las magnéticas ruinas de la Abadía de Holyrood, edificación agustina del año 1128, construida por orden del rey David I de Escocia. Su origen se arraiga en la leyenda: el rey David I sufre un percance al cazar en los bosques. Entonces, lo rescata un ciervo, con una cruz luminosa entre sus cuernos. Por esta mágica ayuda promete construir una abadía en el lugar. Una cruz de oro entre los cuernos de un ciervo conmemora la fundación de la abadía. El clan Crawdford adoptó el lema Tutum Te Robore Reddam que significa «Nuestra fuerza te dará fuerza».

En su historia, la abadía sufrió saqueos, fue escenario de coronaciones reales y sepulturas de monarcas; pasó de un culto católico a uno protestante y de nuevo católico. En 1768, el techo colapsó con un huracán. No fue repuesto. Se impuso su actual estado ruinoso. Caminar entre sus ruinas, como ocurre con todas las iglesias en esa condición, hace sentir la fragilidad y extinción de un espacio preñado de sacralidad. Quizá todo templo, aun desplomado y abandonado, conserva el deseo de respirar más cerca de algo elevado. La abadía en ruinas. La nostalgia de algo espiritualmente intenso que, secreto, subsiste en el aire.

Y la geografía escocesa vibra cerca de Edimburgo. La tarde se impregna de lluvia. Con Laura volvemos hasta el final de la Royal Mile y, a pocos pasos, nos internamos en una camino a través de la tierra entre una atmósfera lluviosa, húmeda, que destila una serena niebla. El entorno se reduce. En el modo neblinoso el espacio se difumina, inocula misterio en cada piedra y humilde retazo de suelo. La realidad flota entre lo sólido y gaseoso, en una frontera salpicada por algo surreal. Avanzamos por un buen tramo, nos elevamos por una cuesta ascendente; vemos, de un lado, en lontananza, a Edimburgo, y hacia adelante el Arthur’s Seat («El asiento de Arturo»), el pico principal de un grupo de colinas que forman la mayor parte de Holyrood Park, el espacio natural que estamos recorriendo, cuyo paisaje es similar a las Highlands.

Como la roca sobre la que reposa el Castillo de Edimburgo, Arthur’s Seat emergió de un sistema de volcanes extintos del periodo Carbonífero, aproximadamente hace 350 millones de años.

Esta tierra neblinosa que exploramos junto con Laura, es muy relevante en la historia de la geología. Aquí, nuestro conocido James Hutton observó rocas sedimentarias por un lado, y las rocas ígneas de origen volcánico, por otro, e intuyó que su antigüedad debía ser muy superior a la que en su tiempo se estimaba.

Reparamos en que la tarde está bastante avanzada. No tendremos tiempo de llegar hasta la cima de Arthur’s Seat. Emprendemos el regreso. Delante de nosotros pasa un hombre, con el que estimamos, debe ser su hijo, que lleva una gaita. Todavía resuena en nosotros el latido íntimo del paisaje. Entonces, a la distancia escuchamos la gaita, que parece celebrar la poesía y la niebla.

En North Berwick

La estación de trenes de Waverley permite la comunicación con Glasgow, Inverness, Stirling, y otras ciudades y pueblos. Esperamos en un andén el tren para marchar hacia un destino que hemos elegido. Allí, otro pasajero escucha nuestro español y sorprendido nos pregunta de dónde venimos. Es un veterinario uruguayo, radicado en suelo escocés hace décadas. A veces extraño Uruguay, nos dice, pero mi hogar está acá. Y Edimburgo es una ciudad tranquila, aunque no tanto ahora, buena parte del año está llena de turistas, pero no deja de ser un lugar a escala humana, a diferencia de Londres.

Y un cómodo tren que llega a la estación de trenes de Waverley nos lleva hasta North Berwick, a treinta minutos. Al acercarnos nos sorprende Berwick Law, una colina cónica, un tapón volcánico, que trepa en la altura con rotunda prominencia. En su cumbre, en la Segunda Guerra Mundial, supo recibir a vigías que atendían a la posible aparición de submarinos alemanes u otro movimiento.

Llegamos a North Berwick en East Lothian. No debemos caminar mucho para arribar hasta la costa del Mar del norte, en el estuario de Forth. Descubrimos un ancla, y un Centro de Aves marinas, relacionado con Bass rock, un islote que aloja la colonia de alcatraces más grande del mundo. Mucho nos impresiona una hilera de casas de estilo victoriano que se extiende como un leve hemiciclo de un extremo al otro de la playa. Las casas son grandes ventanales de cara al mar. Fascina imaginar a las personas que viven aquí, habituadas a observar a través de los cristales el inmenso y azulado torso marino, y las faenas del sol y de la lluvia y las estrellas, y las jornadas de feroces tormentas que aúllan entre los techos y encrespan las olas que se rompen sobre la costa.

Nos adentramos en las calles con clásicas tiendas de fish and chips y heladerías, salones de té, cafeterías y boutiques. Pero lo que realmente despierta nuestra atención es una iglesia abandonada. La iglesia de San Andrés, del siglo XVII. De ella queda hoy unas pocas paredes y su cementerio circundante con sus racimos de lápidas, señal de seres totalmente olvidados. En una iglesia anterior, en este en mismo lugar, se realizaron los famosos juicios de brujas de Nort Berwick, celebrados entre 1590 a 1592. Más de 70 personas fueron procesadas. A las brujas se las acusaba de celebrar sus aquelarres en lo que hoy es la zona portuaria de North Berwick. Muchas de las mujeres fueron torturadas en Old Tolbooth, edificio municipal y ominosa cárcel, en Edimburgo, que fue demolida en 1817, a un lado de la actual catedral de San Giles. En la época de estos juicios, reina la paranoia sobre las brujas y su supuesta alianza con el demonio. Una creación sacerdotal que obtenía confirmación al exigir la confesión de desdichadas mujeres que, torturadas, confirmaban sus invenciones.

En efecto, hoy sabemos que la llamada brujería medieval existió más en el imaginario sacerdotal que en la estricta realidad del mundo rural. Carlos Guinzburg en su Historia nocturna: Un desciframiento del aquelarre (1969), y otros investigadores, demuestra que se confundía bruja con hechicera; ésta última, por lo general, buscaba propiciar la fertilidad, animar a la tierra por medios mágicos para su mejor donar alimentos en una continua economía de escasez. La creación del estereotipo de la bruja denotaba temor al mundo nocturno no lógico, a la sensibilidad lindera a lo misterioso, y también lo fantástico y poético, más emparentada con lo femenino. La cultura patriarcal cristiana intentó destruir esta percepción alternativa y, a la vez, reforzar su poder, el poder que domina mediante la alteración y manipulación de la realidad para sus propios fines.

La era del azufre demoniaco atrapó no solo a inquisidores sino también a monarcas como al rey estuardo Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia que creía seriamente en las brujas y que escribió una obra sobre brujería y nigromancia, Daemonologie, en 1597.

Nos lamentamos por el sufrimiento de aquellas solitarias mujeres víctimas de la hoz de la intolerancia y la ignorancia, y damos una última vuelta por el cementerio y la iglesia sobrecogedora, que convive con autos y el no lejano trajinar del tren que nos devuelve a Edimburgo.

Edimburgo for ever

En el último día antes de continuar viaje visitamos Dean Village (de «dene», que significa «valle profundo»), hoy una suerte de aldea cerca del centro ajetreado de la ciudad. Durante ocho siglos, Dean Village fue un pueblo molinero recorrido por el río Water of Leith; sitio de la molienda de grano, con once molinos. Con la Revolución industrial y nuevas formas de energía, se precipitó en la decadencia hasta 1960, cuando empezó a ser revalorizado. Hoy es otro matiz de lo encantado en la ciudad cosmopolita.

Y recorremos la Ciudad nueva, allí descubrimos una famosa barbería vintage y bar de cócteles «Panda and Sons»; en la noche, observamos el castillo de Edimburgo con sus juegos de luces y música electrónica en una fusión de lo medieval con sonidos de modernidad y vanguardia. Recorremos calles que se alzan sobre otras oficiando de puentes que regalan perspectivas aéreas; vemos la Universidad de Edimburgo, de 1583, las más popular en el Reino Unido luego de las de Oxford y Cambridge; y una biblioteca municipal nos hace recordar el sabor perdido de la lectura; una esquina con una placa en bronce difunde palabras de Stevenson y encontramos muchos pubs y whiskerías con los licores ancestrales escoceses; negocios atrayentes y discretos; el tiempo urbano y sus habitantes que muchas veces se rozan en las calles sin nunca cancelar la distancia infinita que separa a todos los seres. Y en horas avanzadas de una noche, cuando aún falta para la radiación de un nuevo sol, recorremos la ciudad dormida, abrazada por una tenue lluvia y la niebla, y escuchamos el llamado de todos los seres que antes la habitaron, y que lo siguen haciendo, pero en un paralelo reino de lo intangible, y lentamente nos despedimos.

Al marcharnos, la ciudad de más de medio millón de habitantes va desvaneciéndose al paso del tren veloz. Pero no se disipará su poesía hecha de colinas edificadas, el recuerdo de Hume, Scott o Stevenson, sus templos y cementerios, su niebla, sus lluvias delicadas, sus fantasmas y pasajes; y el orgullo de sentirse escocés entre las kilts y las gaitas que no dejan de sonar entre los castillos, las iglesias, las piedras. Los atardeceres y las Highlands.

GALERIA DE IMÁGENES DE EDIMBURGO Y SUS AFUERAS