Por Esteban Ierardo

No hace mucho, visité una terapia intensiva. En soledad, en una de las camas, a un costado, vi un hombre muy deteriorado, con respirador artificial. Quizá le esperaba ya el tránsito a lo desconocido. Se me impuso entonces la necesidad de imaginar el comienzo de la vida de aquel hombre: su nacimiento, su lactancia, su niñez, las primeras tempestades adolescentes, el fortalecimiento y vigor del cuerpo joven; y después, mucho después, el apagarse de la mirada, el surco de arrugas en la piel antes lozana; el debilitamiento de sus músculos y huesos; el deterioro estrujando el pecho y la garganta. La desnudez, al final, del destino de la fragilidad y lento envejecimiento humano.

¿Pero esa flaqueza en la vejez, o durante una enfermedad, es la verdad dimensión de lo frágil humano? ¿Realmente somos frágiles solamente cuando perdemos la juventud o la salud y la fortaleza física?

Lo frágil es algo más que un estado físico de invalidez o deterioro. Lo frágil es lo que etimológicamente tiende a quebrarse; es el decurso de los organismos sometidos a la entropía como un lento e irreversible disiparse, desordenarse, el decaer de la intensidad vital. Pero de forma paralela, otra capa de lo entrópico y lo frágil surge de nuestra incapacidad para dominar lo que nos domina; primero y ante todo: el tigre del tiempo. El humano ensaya su estrategia de dominio sobre la naturaleza y otros seres mediante la tecnología, la fuerza armada, o la manipulación emocional. Pero lo humano no puede sujetar lo que todo sujeta: el tiempo como acto devorador, y lo biológico como lo corporal que lentamente se disipa. La fragilidad por la dolencia o desintegración entrópica del cuerpo es nuestra disipación dentro de la sucesión temporal y el mundo físico.

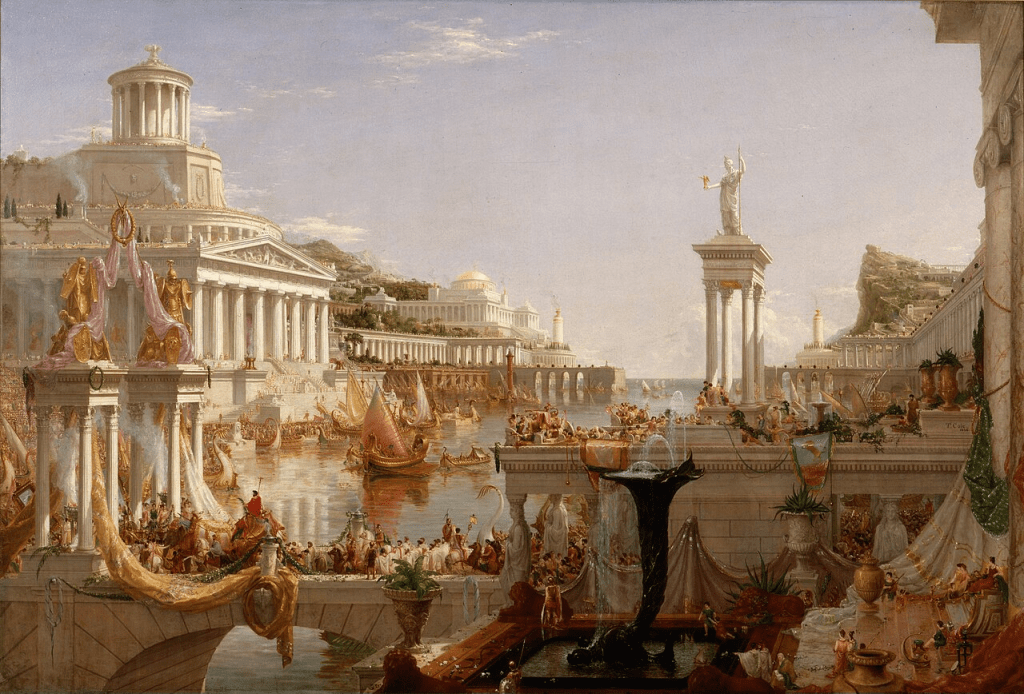

El paso del tiempo, como pura acción física, nos impone lo desgastante entre el remar imparable de los días. Y lo frágil, en este sentido, es un estado universal, compartido por los animales como por las estrellas. El universo mismo es lo frágil y entrópico ante las condiciones del tiempo que, por ejemplo, impone a las estrellas un lento debilitamiento hasta su muerte en su estallido como supernova. Los imperios y la vida de cada ser, y del propio universo entonces, no escapan, al menos hasta lo que ahora conocemos o experimentamos, de la entropía, del desgaste gradual, de una lentitud imperceptible, pero indetenible.

Ante la angustia existencial de lo frágil que lentamente se desgasta, el humano levanta sus empalizadas defensivas: somos frágiles, quebradizos, mortales, pero poco importa, el alma es eterna (el deseo religioso); nuestro cuerpo se deteriora, pero esto no será siempre, por la medicina de la longevidad venidera, o un nuevo cuerpo posorgánico «inoxidable no entrópico» (la creencia tecno-mesiánica transhumanista que, quizá, en el futuro se haga cierta).

Pero la táctica mayor del sueño de la vida no frágil es el teatro en el que el humano juega a ser Señor del Tiempo, ya no su vasallo. Un absoluto imaginario de seguridad, plenitud, sensación de fuerza. La idealización propia de este absoluto es la exaltación del poder (poder político, económico, militar, en este tiempo y en todos los tiempos y en todas partes).

El poder, idealizado, se convierte en gran refugio, en un jardín donde sentirse seguro e impune.

La acechante debilidad no asumida clava a cierto tipo de hombre o mujer de poder ( no a la totalidad) en el engaño de que al dominar a los otros vivirá en el jardín de flores que no languidecen. Para no enfrentar su ilusión psicológica, el poderoso necesita vivir como si fueran eternos sus anillos de seguridad y confort, porque el cese del control y goce del poder es el fin de su mundo.

En estos casos, este tipo de poderoso que aquí consideramos, es agobiado por un oculto sentimiento de insignificancia. El sueño de la vida no frágil que no despierta es parte de una psicología de la abstracción: la del ser (por el poder) como un dios, o diosa, en la Tierra; la avidez por sentirse águila dueña del cielo, diferente a los humanos de a pie.

La psicología del tipo de poderoso que no es conciente realmente de sus límites, es mala fragilidad, la no asumida, la que promueve una fuga o escape delirante: el escape hacia la verticalidad permanente; lo vertical como visión desde arriba del campo humano o territorial a dominar por el ejercicio del «ser poderoso»; lo vertical que no admite el acecho de la vida que se disipa. La pérdida de la verticalidad del cuerpo al derrumbarse, su yacer, su estar caído, es metáfora corporal de la precariedad que siempre estuvo untando la piel con los aceites de lo frágil.

Desde la libertad de las asociaciones, algo de eso se colige en la pintura de Safet Zec, gran pintor bosnio contemporáneo. Muchas de sus pinturas se resuelven en el gesto de abismal dolor del que llora, se derrumba, o sufre una pérdida feroz, irreparable. Junto al motivo particular de sufrimiento en cada pintura de Safet Zec, habría que agregar otra desventura específica a su fauna de seres dolientes: el dolor del que primero goza arriba, y luego cae, se desploma; quiebre, caída, disipación final del hombre o mujer poderoso que, al final, no escapa de la condición general de todos los seres vivos.

Pero entonces, más que correr hacia los refugios del poder idealizado, ¿no es mejor reconciliarse con nuestra vida en continúa disipación? El lema del poeta romano Horacio del carpe diem, “disfruta el momento”, parece fórmula vacía, lugar común. Pero luego de una meditación sobre la intemperie del humano, vuelve como una ética del disfrute de los instantes. La valoración del acaecer. Ya no la fuga de lo frágil sino su aceptación con alegría. Porque todo es quebradizo, cada instante de salud o luz debiera ser celebrado y aprovechado. No celebración en el aire sino dentro del rechazo político de la desmesura del poder que grita, manipula y engaña.

Veneración en lo cotidiano de cada instante, antes que la biología que envejece o enferma nos imponga el recuerdo de nuestra precariedad por la vía dura. Recuerdo de lo que la Antigua Roma le susurraba a los generales que entraban exitosos en la Ciudad Eterna: Memento mori, «recuerda que vas a morir».

La aceptación de lo frágil y la entropía nos libera de ser esclavos quejosos o temerosos de lo que decae; por ese reconocimiento visceral es posible celebrar cada nuevo segundo de integridad, mientras dure.

Y el «poderoso» que sueña el sueño de la vida no frágil mucha vez es mensajero de la estupidez humana en su dividir la humanidad en fronteras y pueblos que se desprecian entre sí. La arrogancia del poderoso o la poderosa que niega y actúa para impedir la unidad en la pluralidad, y sentirse importante en su idea de la historia.

Menos arrogante es la conciencia que acepta la vida que se disipa, y que sabe que mientras ésta dura, lo mejor es el camino de la colaboración entre personas y países para una vida más disfrutable, con menos ruido y conflictos innecesarios. Y, en un sentido más íntimo, personal, filosófico, la actitud que se reconcilia con la propia vida que imperceptiblemente se diluye, agradece por sostenerse todavía en pie, por no necesitar «ser poderoso», por no ser ciego a la fuerza de las mañanas.

Aceptar la vida quebradiza que se deteriora en cada exhalación de tiempo, no solo para agradecer, sino para construir mientras dura la vida que nos toca, sin el deseo de solo ser al dominar; esa debilidad, que aparenta poder, del que sueña el sueño de la vida no frágil.