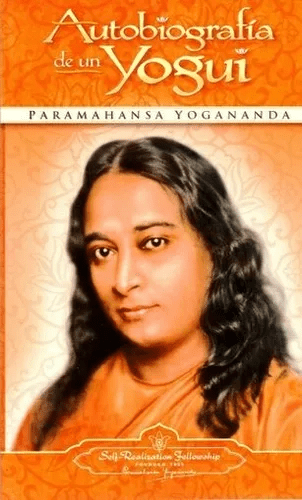

Por Paramahansa Yogananda

Paramahansa Yogananda (1893-1952) fue un yogui de la India, precursor del yoga en Occidente, asociado al método llamado kriya yoga. Autobiografía de un Yogui (1946), es el más difundido de sus libros, en uno de cuyos capítulos describe una experiencia de amplitud espiritual de la conciencia.

Autobiografía de un Yogui (1946) trasciende el Hatha Yoga, el aspecto del yoga que depende fundamentalmente de los asanas o posturas corporales orientados a la salud física. La obra no es exactamente un recorrido autobiográfico de Yogananda, sino más bien un devenir por la meditación, introspección y expansión espiritual.

La práctica yóguica de Yogananda es el Kriya Yoga, un yoga espiritual que ansía la unión del individuo con lo divino a través de técnicas de meditación, como el pranayama (control de la respiración), que implica la manipulación consciente de la energía vital (prana) a través de la respiración y la activación de los chakras (centros de energía) del cuerpo. Lahiri Mahasaya, yogui hindú, en el siglo XIX, lo popularizó, y luego fue promovido por Paramahansa Yogananda, su discípulo, a principios del siglo XX. «Kriya» significa sánscrito «acción» o «ritual». El Kriya Yoga sostiene que en el ser humano duermen energías espirituales latentes que, de despertarse, propician una experiencia directa de la Divinidad.

En su capítulo 14, «Una experiencia de la conciencia cósmica», Yogananda manifiesta: «Aquietando mis pensamientos cada día, pude librarme de la ilusoria convicción de que mi cuerpo era una masa de carne y huesos que transita por el duro suelo de la materia. El aliento y la inquietud de la mente, según advertí, eran como tormentas que perturbaban el océano de la luz con oleadas de formas materiales: tierra, cielo, seres humanos, animales, aves, árboles. Ninguna percepción del Infinito como única Luz puede obtenerse excepto calmando tales tempestades. A medida que silenciaba los dos tumultos naturales, podía contemplar las multitudinarias olas de la creación diluirse en un reluciente océano, lo mismo que las olas del mar, cuando pasa la tormenta, se disuelven serenamente y retornan a la unidad».

Más allá de la descripción poética de un estado posible de la mente, lo oportuno es evaluar la posibilidad de ese estado. El escéptico reducirá todo a la repetición de una ancestral tradición de la India antigua que avala la identificación entre el alma o principio vital individual, y el universo. Un occidental de mentalidad más amplia, quizá puede aceptar la experiencia mística como efímera sensación de la unidad que todo lo contiene y enlaza; y, aunque sea, como hipotética posibilidad de la conciencia que quiebra su autoencierro, y se proyecta hacia un instante de identificación con una realidad mayor.

Aquí el capítulo de esa experiencia que puede se leído entonces como potencialidad real, como relato literario, o mero exotismo de la India, o como huella de una vivencia imposible para el paradigma racionalista de la modernidad

E.I.

Autobiografía de un Yogui , capitulo Una experiencia de la conciencia cósmica

Por Paramahansa Yogananda

—Aquí estoy, Guruji. —Mi semblante avergonzado hablaba más elocuentemente que yo.

—Vamos a la cocina a buscar algo que comer. —La actitud de Sri

Yukteswar era tan natural como si hubieran sido sólo horas y no días los

que nos habían separado.

—Maestro, debo de haberle decepcionado por mi súbita partida y el consiguiente abandono de mis deberes; creí que estaría disgustado conmigo.

—¡No, claro que no! El enfado se manifiesta cuando se ha contrariado algún deseo. Yo no espero nada de los demás, de modo que sus acciones no pueden estar en oposición con mis deseos. Yo no me valdría de ti para mis propios fines; sólo soy feliz en tu propia felicidad.

—¡Señor, oímos hablar del amor divino en una forma vaga, pero hoy verdaderamente tengo ante mí un ejemplo concreto de éste en su angélico espíritu! En el mundo, incluso el padre no perdona tan fácilmente a su hijo si éste abandona los asuntos paternos sin previo aviso. Pero usted no ha mostrado la más ligera contrariedad, aun cuando con mi marcha debo de

haberle causado grandes inconvenientes por todas las tareas que dejé inconclusas. Nos contemplamos mutuamente con ojos donde las lágrimas brillaban.

Una oleada de bendición me cubrió. Yo sabía que el Señor, en la forma de mi gurú, estaba expandiendo los limitados ardores de mi corazón hacia los vastos dominios del amor cósmico.

Pocos días después, entré por la mañana a la sala del Maestro, que se hallaba vacía. Llevaba la intención de meditar, pero mi laudable propósito no era compartido por mis desobedientes pensamientos, los cuales revoloteaban como pájaros ante el cazador.

—¡Mukunda! —La voz de Sri Yukteswar se oyó desde un balcón

distante.

Me sentí tan rebelde como mis pensamientos: «El Maestro está siempre urgiéndome para que medite —murmuré entre dientes—. No debería distraerme, puesto que sabe para qué he venido a su habitación».

Volvió a llamarme y yo permanecí obstinadamente silencioso. A la tercera vez, el tono de su voz era de reprimenda.

—Señor, estoy meditando —contesté en tono de protesta.

—Ya sé cómo estás meditando —replicó el Maestro en voz alta—; con

la mente dispersa como las hojas bajo el vendaval; ven acá.

Descubierto y frustrado, me dirigí con tristeza hacia donde él se hallaba.

—Pobre muchacho, las montañas no pueden darte lo que tú anhelas. —

El Maestro me habló cariñosamente. Su dulce y apacible mirada era insondable—. El deseo de tu alma será cumplido.

Rara vez usaba Sri Yukteswar acertijos para expresarse. Me sentí sobrecogido. Me golpeó luego en el pecho ligeramente, un poco arriba del corazón.

Mi cuerpo se inmovilizó completamente, como si hubiese echado raíces; el aliento salió de mis pulmones como si un pesado imán me lo extrajese. El alma y la mente cortaron de inmediato sus ligaduras físicas y fluyeron a través del cuerpo como un torrente de luz que emergía por cada uno de mis poros. Mi carne estaba como muerta y, sin embargo, en mi

intensa lucidez me di cuenta de que nunca antes había estado tan vivo como en aquel instante. Mi sentido de identidad no se encontraba ya confinado únicamente a un cuerpo, sino que abarcaba todos los átomos circundantes.

La gente de las calles distantes parecía moverse lentamente sobre mi propia y remota periferia. Las raíces de las plantas y de los árboles se asomaban a mi vista a través de una tenue transparencia del suelo, e incluso podía darme cuenta de la circulación interior de su savia.

Toda la vecindad se revelaba ante mí. Mi visión frontal ordinaria se había transformado en una vasta y esférica mirada que lo percibía todo simultáneamente. A través de mi nuca veía a los hombres caminar a lo largo de la calle de Rai Ghat, y advertí que una vaca blanca se acercaba lentamente. Cuando llegó frente a la entrada de la ermita, pude verla como si la estuviera observando con los ojos físicos; y cuando dio la vuelta tras la cerca de ladrillos del patio, todavía la veía claramente.

Todos los objetos dentro del campo de mi visión temblaban y vibraban como si fueran películas de cine. Mi cuerpo, el de mi maestro, el patio con sus pilares, los muebles, el piso, los árboles y la luz del sol se agitaban violentamente en ocasiones, hasta que todo se fundía en un mar de luz, al igual que los cristales de azúcar en un vaso de agua se disuelven al ser agitados. Esta unificadora luz se alternaba con materializaciones de forma:

metamorfosis que revelaban la operación de la ley de causa y efecto en l creación.

Un mar de gozo irrumpió en las riberas sin fin de mi alma. Comprendí entonces que el Espíritu de Dios es Dicha inagotable. Su cuerpo es un tejido de luz sin fin. Un sentimiento de gloria creciente brotaba de mí y comenzaba a envolver pueblos y continentes, la Tierra entera, sistemas solares y estelares, las tenues nebulosas y los flotantes universos. Todo el cosmos, saturado de luz como una ciudad vista a lo lejos en la noche, fulgía en la infinitud de mi ser. Más allá de los nítidos contornos globales, la deslumbrante luz se difuminaba ligeramente en los extremos más lejanos, en donde podía ver la suave radiación nunca disminuida. Era indescriptiblemente sutil; mientras que las figuras de los planetas parecían formadas de una luz [1] más densa.

La divina dispersión de rayos luminosos provenía de una Fuente Eterna, y resplandecía en galaxias, transfiguradas por inefables auras. Una y otra vez vi los rayos creadores condensarse en constelaciones y luego disolverse en cortinas de transparentes llamas. Por medio de una rítmica reversión, sextillones de mundos se transformaban en diáfano brillo y, luego, el fuego se convertía en firmamento.

Reconocí el centro del empíreo como un punto de percepción intuitiva en mi corazón. El esplendor irradiaba desde mi núcleo íntimo hacia cada parte de la estructura universal. El feliz amrita, el néctar de la inmortalidad, corría a través de mí con fluidez mercurial. Escuché resonar la creativa voz de Dios como Om la vibración del Motor Cósmico.

De pronto, el aliento volvió a mis pulmones. Con desilusión casi insufrible, me di cuenta de que mi infinita inmensidad se había perdido.

Una vez más me hallé confinado en la humillante limitación de una jaula corporal, no tan cómoda para el Espíritu. Como hijo pródigo, había huido de mi hogar macrocósmico, encarcelándome a mí mismo en un estrecho microcosmos.

Mi gurú seguía inmóvil delante de mí, y mi primer intento fue arrojarme a sus santos pies en acto de gratitud por haberme concedido aquella experiencia de la conciencia cósmica, que tan larga y apasionadamente había buscado. Pero él me impidió inclinarme y dijo calladamente:

—No debes embriagarte con el éxtasis. Todavía hay mucho trabajo para ti en el mundo. Ven, vamos a barrer el piso del balcón; luego caminaremos por el Ganges.

Traje una escoba; inferí que mi maestro estaba enseñándome el secreto de vivir una vida equilibrada. El alma debe extenderse hasta los abismos cósmicos mientras el cuerpo cumple sus obligaciones cotidianas. Cuando más tarde estuvimos ya listos para nuestro paseo, todavía me sentía extasiado, en un rapto inefable. Veía nuestros cuerpos como dos imágenes astrales, moviéndose sobre un camino a lo largo del río cuya esencia parecía de purísima luz.

—Es el Espíritu de Dios el que activamente sostiene cada forma y fuerza del Universo; sin embargo, Él es trascendental y reposa apartado el beatífico e increado vacío más allá de los vibratorios mundos de los fenómenos —me explicó el Maestro—. Los santos que experimentan su divinidad durante su encarnación terrenal viven una parecida doble

existencia. Conscientemente dedicados a sus labores en este mundo, permanecen, sin embargo, sumergidos en interna beatitud. El Señor ha creado a todos los hombres del ilimitado gozo de su Ser. Aun cuando estén dolorosamente aprisionados en el cuerpo, no obstante Dios espera que los seres humanos, hechos a su imagen, puedan finalmente elevarse más allá de la identificación de los sentidos y reunirse con Él.

La visión cósmica me dejó indelebles lecciones. Aquietando mis pensamientos cada día, pude librarme de la ilusoria convicción de que mi cuerpo era una masa de carne y huesos que transita por el duro suelo de la materia. El aliento y la inquietud de la mente, según advertí, eran como tormentas que perturbaban el océano de la luz con oleadas de formas

materiales: tierra, cielo, seres humanos, animales, aves, árboles. Ninguna percepción del Infinito como única Luz puede obtenerse excepto calmando tales tempestades. A medida que silenciaba los dos tumultos naturales, podía contemplar las multitudinarias olas de la creación diluirse en un reluciente océano, lo mismo que las olas del mar, cuando pasa la tormenta, se disuelven serenamente y retornan a la unidad.

Un maestro concede la divina experiencia de la conciencia cósmica cuando su discípulo, por medio de la meditación, ha fortalecido su mente hasta un grado en que las inmensas perspectivas no le anonadan. Tal experiencia no puede obtenerse sólo mediante una buena disposición del intelecto o un amplio criterio. Únicamente por una adecuada expansión de

la conciencia mediante la práctica del yoga y por la vivencia devocional (bhakti) puede uno prepararse para absorber la conmoción liberadora de la omnipresencia.

La experiencia divina se presenta con una naturalidad inevitable al devoto sincero. Su intenso anhelo principia a atraer a Dios con una fuerza irresistible. El Señor, como Visión Cósmica, es atraído por el magnético ardor del buscador, hasta penetrar en el campo de su conciencia.

En los últimos años escribí el siguiente poema, «Samadhi», con el deseo de transmitir una vislumbre de su gloria:

Desvanecidos los velos de luz y sombra,

esfumado todo vapor de tristeza,

dispersas las auroras de las efímeras alegrías,

disuelto el sombrío espejismo sensorio.

Amor y odio, salud y enfermedad, vida y muerte,

sombras falsas en la pantalla de la dualidad, perecieron.

Acallada ha quedado la tormenta de maya,

por la varita mágica de la honda intuición.

Presente, pasado y futuro ya no existen para mí;

sólo el siempre presente yo, fluyendo en todo: yo en todas partes.

Planetas, estrellas, polvo de estrellas, la Tierra,

erupciones volcánicas de cataclismos finales,

la hornaza donde se forja la creación,

glaciares de silenciosos rayos X, oleadas de ardientes electrones,

pensamientos de todos los hombres, pasados, presentes y venideros,

cada brizna de hierba, yo mismo, la humanidad,

cada partícula de polvo universal,

ira y codicia, bien y mal, salvación y lujuria,

todo lo transmuté, todo lo asimilé

en el vasto océano de sangre de mi propio y único Ser.

Avivados por la meditación, los humeantes rescoldos de gozo,

que cegaban mis llorosos ojos,

estallaron en llamas inmortales de dicha,

consumieron mis lágrimas, mi cuerpo, mi todo.

Tú eres yo, yo soy Tú,

Cognoscente, Conocedor y Conocido, ¡todo Uno!

Apacible, inalterable emoción, eternamente viviente, paz siempre

renovada,

gozo más allá de toda expectación imaginada, ¡es la bienaventuranza del

samadhi!

No un inconsciente estado

o anestesia mental sin regreso voluntario,

el samadhi expande mi reino consciente

más allá de los límites de la forma mortal

hacia el más lejano confín de la eternidad,

donde Yo, el Mar Cósmico,

contemplo al pequeño ego flotando en Mí.

Los móviles murmullos de los átomos resultan audibles;

la oscura tierra las montañas y los valles ¡se licuan!

la oscura tierra, las montañas y los valles ¡se licuan!

¡Fluyentes océanos tórnanse vapores de nebulosas!,

El Om sopla sobre los vapores, abriendo prodigiosamente sus velos,

los océanos aparecen revelados en luminosos electrones,

hasta que, con el último redoble del tambor cósmico, se desvanecen las luces materiales en rayos eternos de omnipresente bienaventuranza.

Del gozo vine, por el gozo vivo y en el sagrado gozo fundo mi ser. Océano de la mente, bebo todas las olas de la creación. Los cuatro velos de sólidos, líquidos, vapores y luz se alzan por completo.

Yo, presente en todo, entro en el Grandioso Yo. Partieron para siempre las caprichosas y vacilantes sombras de la memoria mortal;

mi cielo mental está totalmente despejado: abajo, adelante y muy en lo

alto;

la Eternidad y yo, un solo rayo unido somos.

Yo, una diminuta burbuja de risa,

me he convertido en el mismo Mar de la Dicha.

Sri Yukteswar me enseñó cómo lograr esta bendita experiencia a voluntad, y también cómo transmitirla a otros[5] si sus canales intuitivos están desarrollados. Después de aquella primera vez, durante meses entré en esa extática unión, comprendiendo así por qué los Upanishads dicen que Dios es rasa, el supremo deleite. Sin embargo, un día le llevé un problema a mi maestro.

—Quiero saber, señor, cuándo encontraré a Dios.

—Ya le has encontrado.

—¡Oh, no, señor, yo no lo creo así!

Mi gurú sonreía.

—¡Estoy seguro de que no estás esperando a un venerable personaje, adornando un trono, en algún antiséptico rincón del cosmos! Veo, sin embargo, que te imaginas que la posesión de poderes milagrosos es una prueba de haber encontrado a Dios. No es así; uno puede adquirir el poder para conquistar todo el Universo y descubrir, no obstante, que el Señor le

elude. El desarrollo espiritual no se mide por el despliegue de poderes externos, sino únicamente por la profundidad de la dicha experimentada en la meditación.

»Dios es Gozo eternamente renovado. Él es inagotable. A medida que continúes con tus meditaciones a través de los años, te fascinará su infinita ingeniosidad. Los devotos que, como tú, han encontrado la vía para comulgar con Dios jamás sueñan siquiera con intercambiar al Señor por cualquier otra felicidad; la seducción divina está más allá de toda

posibilidad de competencia.

»¡Qué pronto nos hastiamos de los placeres mundanos! El deseo de cosas materiales no tiene límite; el hombre jamás está completamente satisfecho, y persigue una meta tras otra. Ese “algo más” que busca es el Señor, el único que puede proporcionarle el gozo imperecedero.

»Los deseos externos nos sacan del Jardín del Edén interno, ofreciéndonos falsos placeres que únicamente remedan la felicidad del alma. El paraíso perdido se recupera rápidamente a través de la meditación divina. Puesto que Dios es la “Eterna Novedad” inesperada, jamás nos cansamos de Él. ¿Podríamos saciarnos de la bienaventuranza, deliciosamente variada a través de la eternidad?

—Ahora entiendo, señor, por qué los santos dicen de Dios que es insondable. Ni siquiera la vida eterna puede bastar para apreciar a Dios.

—Eso es verdad; pero también Él está siempre próximo y al alcance de nuestro amor. Una vez que, por medio del Kriya Yoga, la mente se purifica de los obstáculos sensoriales, la meditación proporciona una doble prueba de Dios. El gozo siempre renovado es una evidencia de su existencia, que nos penetra hasta los átomos. Y también en la meditación uno encuentra su guía instantánea y su adecuada respuesta a cualquier dificultad.

—Ya veo, Guruji, que ha resuelto mi problema —le sonreí agradecido

—. Ahora me doy cuenta de que he encontrado a Dios, porque cuando el

gozo de la meditación ha resurgido subconscientemente en mí durante las horas de actividad, he sido sutilmente dirigido para adoptar el curso acertado de acción en todo, incluso en los pequeños detalles.

—La vida humana está sobrecargada de tristeza, hasta que aprendemos cómo armonizarnos con la Voluntad Divina, cuya «vía correcta» es con frecuencia desconcertante para la inteligencia del ego —dijo mi maestro.

»Únicamente Dios puede dar un consejo certero. ¿Quién sino Él lleva la

carga del cosmos?

(*) Fuente: Paramahansa Yogananda, Autobiografía de un Yogui