De la mano de Moisés, Nefertiti, Freud y Amenhotep IV

Por Matías Wiszniewer

Esta nueva crónica de Matías Wiszniewer nos guía hacia el antiguo Egipto, en el que emerge el monoteísmo mediante la posible relación entre Moisés y el herético faraón Amenhotep IV, que cambió su nombre por Akenatón.

El viaje que propone el autor es hacia las geografías egipcias, y también hacia un momento cumbre de la historia cultural: el posible origen egipcio del monoteísmo que luego habría incorporado Moisés antes de su rol de conductor del pueblo judío en el Éxodo hacia la Tierra prometida. El itinerario por las vastedades desérticas egipcias y la aparición de una fe monoteísta. En este dirección, se apela a Freud y su último ensayo, Moisés y la religión monoteísta, publicado en 1939. En este momento de la meditación freudiana queda bien asentada «la posibilidad de que la religión que Moisés dio al pueblo judío fuese una religión egipcia”.

Wiszniewer llega hasta el Museo de Mallawi, en la provincia de Menia, en el Egipto Medio. Allí lo recibe Hamada Kellawi, arqueólogo e Inspector General de Antigüedades de esa institución. Kellawi lo guiará hasta “Tell el Amarna”, las ruinas de la antigua capital imperial, que fundó Akenatón, el faraón cuyo reinado transcurrió en torno al 1353-1336 ac., en la dinastía XVIII, en el periodo del Imperio Nuevo de Egipto. Akenatón acometió una revolución: impuso la veneración al dios Atón (el disco solar) como única divinidad, lo que disparó un conflicto que lo condujo al fracaso en su enfrentamiento con el poder sacerdotal, celoso defensor del culto politeísta.

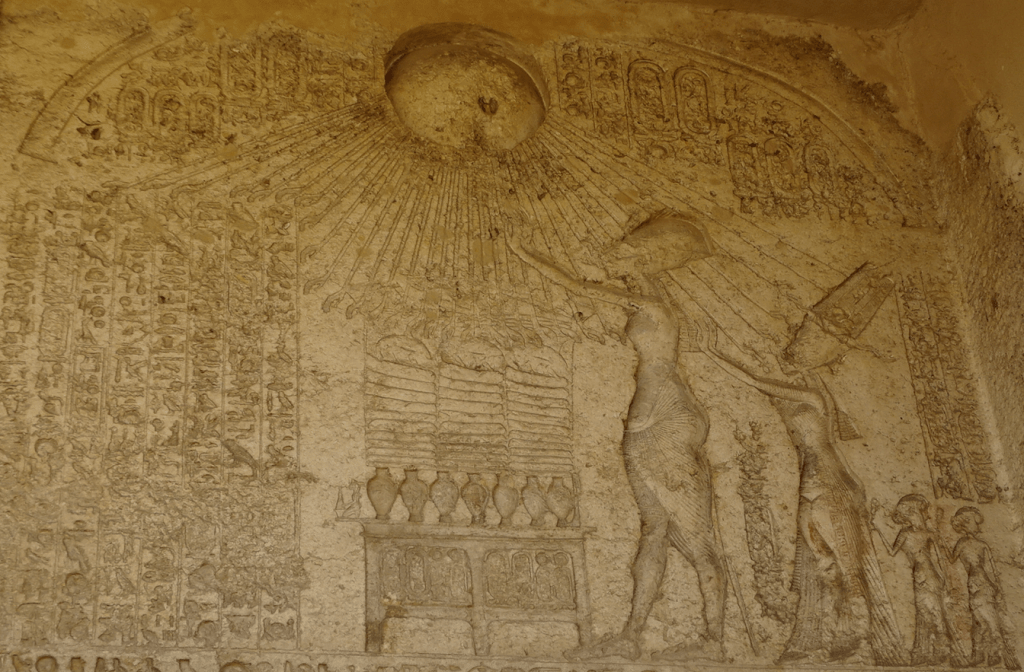

Una fascinante viaje hacia los orígenes del monoteísmo, en Egipto, y su posible continuación en la fe mosaica. Y esto también con una cobertura fotográfica con, entre otras, imágenes del Museo de El Cairo, el Museo de Mallawi, la escena de guerra bajo el Disco Solar; o Akenatón, Nefertiti, su bella y famosa esposa, y dos de sus hijas adorando a Atón en la “Estela A” .

Todas las imágenes de Wiszniewer se pueden ampliar.

Excursión al origen del monoteísmo.

De la mano de Moisés, Nefertiti, Freud y Amenhotep IV,

Texto y fotos de Matías Wiszniewer ( más información en EGIPTO 2023 – VSD)

El Disco del Sol pujaba por dar algo de brillo al alba de El Cairo cuando, entre las brumas de enero que dificultaban todavía el paso de su luz, llegó la camioneta. Con el hábil Mamduj al volante, el grato castellano del guía Hefny (egipcio y egiptólogo), y la compañía de mi mujer, Daniela, emprendimos la marcha. Apenas pasados los candiles todavía encendidos del obelisco de Plaza Tahrir y de la portentosa fachada del Museo Egipcio, nos sorprendió una estatua de Simón Bolívar. Cruzamos el ancho cauce del Nilo y tomamos, ya sobre la ribera occidental en que supo residir el Reino de los Muertos, la autopista que nos llevaría hacia el sur, en dirección al Alto Egipto.

El triunfo de la espiritualidad.

“La religión de Moisés ha sobrepasado en severidad a la del dios Atón” porque implicaba “un triunfo de la espiritualidad sobre los sentidos, o más estrictamente, una renuncia al impulso del instinto, con sus necesarias consecuencias psicológicas”, escribía Sigmund Freud en Moisés y la religión monoteísta, su última obra, publicada en 1939, el año de su muerte. Efectivamente, el padre del psicoanálisis se basó en investigaciones de arqueólogos e historiadores de su tiempo para afirmar una continuidad esencial -aunque con matices- entre la religión de Atón (establecida por el faraón Amenhotep IV, también llamado Akenatón) y la de Moisés (el judaísmo). En el siglo XIV antes de Cristo reinaba en Egipto la XVIII dinastía, perteneciente al llamado “Imperio Nuevo”. El mandato del faraón Amenofis III (o Amenhotep III) fue uno de los momentos más brillantes de aquella etapa: gracias a las conquistas de sus antecesores, hubo tres décadas de estabilidad en el país. Egipto era a la sazón la principal potencia del mundo conocido, con capital en Tebas. Pero un problema político y religioso crecía amenazante en el interior: los sacerdotes del dios Amón, señores de los templos de Tebas, que habían acumulado más y más poder bajo los reyes anteriores, ya resultaban un peligroso desafío a la propia gobernabilidad del faraón. A la muerte de Amenhotep III, asumió el trono su hijo mayor con el nombre de Amenhotep IV. Pero el nuevo monarca no se mostró dispuesto a convivir con la insolencia de los clérigos de Tebas: les daría batalla, y esa batalla (o mejor dicho, esa guerra) tendría tales consecuencias que aún hoy, a más de tres milenios de distancia, nos convoca hablar de ella.

“Cierto hecho notable en la historia de la religión egipcia -comenta Freud en su Moisés- nos permite una nueva perspectiva. Queda la posibilidad de que la religión que Moisés dio al pueblo judío fuese una religión egipcia”, para de inmediato subrayar que, durante “la gloriosa dinastía XVIII”, subió al trono “un joven faraón, que al principio se llamó Amenhotep IV”.

Llegando a las arenas prometidas.

Entre las sílices y las nieblas del occidente del Nilo, en compañía de una notoria vigilancia policial y militar (con patrulleros que nos escoltaron, e incluso con un agente de civil a bordo de la camioneta durante cierto tramo), arribamos, tras unas seis horas, a la localidad de Mallawi, en la provincia de Menia, ubicada en el Egipto Medio. El ingreso al entramado urbano, entre un tránsito bastante caótico de todo tipo de vehículos (incluyendo tracción a sangre), nos llevó hasta el importante Museo Arqueológico de la aldea: fundado en 1963 para exhibir hallazgos de toda la región, el Museo de Mallawi fue saqueado y destruido por militantes islamistas en el marco de la violencia política que sacudió a Egipto en el año 2013, pero la mayoría de las piezas robadas durante los disturbios han sido recuperadas, y la muestra pudo ser reconstruida. Allí en el Museo nos recibió Hamada Kellawi, amable arqueólogo e Inspector General de Antigüedades de Mallawi, con quien me había contactado desde Buenos Aires, gracias a una gestión de la Universidad de Cambridge, una de las instituciones que apoya las excavaciones en la zona. Luego de la visita, emprendimos el último -breve- tramo del recorrido, hacia el destino tan ansiado: las ruinas de la antigua capital imperial, que alguna vez brilló bajo el sol de lo que hoy los egipcios denominan, en árabe, “Tell el Amarna”.

Moisés egipcio.

“Es de creer que Moisés, que en tanto egipcio estaba circuncidado -continúa el psicoanalista vienés en la obra mencionada más arriba-, querría que los judíos, a quienes lideraba desde el Éxodo, no fueran de ningún modo inferiores a los egipcios, razón por la cual les transmitió la obligatoriedad de esa práctica”. “La parte esencial de mis conceptos -afirma Freud más adelante-, la dependencia del monoteísmo judío respecto del episodio monoteísta de la historia de Egipto, ha sido ya citada y considerada por diferentes autores.” Freud argumenta que la Escuela egipcia de ON, en la ciudad de Heliópolis (antiquísima capital cultural y religiosa, hoy barrio de El Cairo), de donde el monoteísmo habría partido, “sobrevivió a la catástrofe”, y que entonces “puede pensarse que, aunque Moisés no hubiese conocido a Akenatón y no hubiera recibido su influencia personal, podría haber sido simplemente un partidario, y hasta un miembro de la Escuela de ON.” En esta línea es que se produce el razonamiento freudiano sobre un Moisés egipcio que, en su fervor heredero de las corrientes monoteístas del Nilo, llevó a cabo su misión impulsando la formación del Pueblo Judío en el desierto del Sinaí, según cuenta el libro bíblico del Éxodo. Lo esencial de la nueva religión monoteísta habría encontrado su anclaje en el ya mencionado “progreso en la espiritualidad”, mediante la concepción de un Dios único y abstracto, y de la consecuente relativización de los sentidos y de los instintos, en el marco de una Ley dada a los judíos en el desierto.

¡Revolución!

La guerra de Amenhotep IV contra los sacerdotes de Amón se desarrolló en sucesivas etapas, cada vez más radicales y violentas. En un principio, el joven faraón (acompañado y apoyado por su bellísima esposa Nefertiti que, según algunas versiones, cogobernó con él), se limitó a construir santuarios para la veneración de Atón (representado por un Disco Solar cuyos rayos terminaban en manos), en la propia capital, la ciudad de Tebas. Pero la tensión con los indignados clérigos capitalinos fue in crescendo, y en el quinto año de su gobierno, el monarca tomó medidas inconcebibles para la ya milenaria historia de Egipto: cambió su propio nombre (Amenhotep o Amenofis IV) por el de “Akenatón” (“el servidor de Atón”), mandó a construir una ciudad enteramente nueva en la zona desértica que hoy se denomina “Tell el Amarna”, mudó la capital del Imperio a esa ciudad (a la que bautizó “Aketatón”, es decir, “Horizonte de Atón”) de modo de quedar a resguardo del peligroso clero de Tebas y, finalmente, prohibió la multiplicidad de dioses que los egipcios habían adorado durante milenios, y declaró al Disco Solar como única deidad del Universo. Por primera vez en la historia del mundo, una monarquía daba al monoteísmo el status de religión oficial del Estado, prohibiendo, además, la adoración de cualquier otra divinidad. Pero esta verdadera “revolución desde arriba” no podía durar demasiado. A más de una década de la fundación de Aketatón, en el año 17 de su reinado, el faraón Akenatón desaparece de la escena. Se cree que fue asesinado, pero no hay pruebas concluyentes. La herejía monoteísta colapsó entonces aún con más velocidad que la que la había llevado a gobernar Egipto. Luego de un breve período de confusión en el que el trono pareciera haberlo ocupado Nefertiti, o Semenejkara, o Semenejkara-Nefertiti (podría haberse tratado de la misma persona), es uno de los hijos de Akenatón quien, con el nombre de Tut-ank-atón, se convierte en el flamante monarca. Rápidamente, los sacerdotes tebanos politeístas y adoradores de Amón restablecen la tradición milenaria. El nuevo rey, para marcar de forma contundente el retorno a la religión antigua, cambió su propio nombre, pero con sentido inverso a como lo había hecho su progenitor: de Tunt-ank-atón, pasó a llamarse Tut-ank-amón, y así como el padre había partido de Tebas hacia Aketatón, él abandonó Aketatón y regresó a Tebas. La ex nueva capital fue arrasada: sólo trazos, despojos y algunos sepulcros quedaron como testimonio de lo que había sido el fabuloso “Horizonte de Atón”, y los egipcios de aquellos tiempos ni siquiera supieron sobre el paradero de los cuerpos del faraón destituido y de su reina Nefertiti. Sin embargo, a pesar de la demoledora contrarrevolución, como siempre, algo quedó: un puñado de monoteístas, en la clandestinidad, se empeñó por mantener vivo el recuerdo. Y uno de esos sobrevivientes herederos pudo haberse llamado “Moses”, o “Moisés”.

“No queda más que viento…” Spinetta

Cruzamos el Nilo (esta vez hacia la ribera oriental) y, bajo la guía del señor Hefny y del anfitrión, Hamada Kellawy, entramos en el corazón de Tell el Amarna. Atravesamos la aldea actual (burros y carneros al mando de los pobladores, y nubes de arena), hasta entrar en el sitio arqueológico propiamente dicho: estábamos por fin dentro del perímetro en el que la familia faraónica, encabezada por Akenatón y seguida por su pueblo, había adorado al Dios solar

Nos sirvieron comidas caseras regionales para el tardío almuerzo y emprendimos la intensa recorrida. Cierto funcionario del sitio, a las órdenes de Hamada, poseía las llaves secretas que nos abrieron todas las puertas. Vimos las tumbas reales (donde la más reciente arqueología determinó que, alguna vez, estuvo enterrado el mismísimo Akenatón), y todas las otras necrópolis de cortesanos que, revestidas en su interior de fantásticos grabados constituyen, excavadas entre las rocas de las afueras, las construcciones mejor conservadas de Aketatón.

Siempre entre las inmensas planicies doradas e inundadas de sol, y bajo las frecuentes olas de areniscas que nublaban la vista, observamos también las extensiones cubiertas de cientos o miles de pequeños sepulcros esparcidos a la intemperie, donde alguna vez yacieron los pobladores de la rebelde ciudad imperial: artesanos, maestros, carniceros, tejedores, soldados, simples sirvientes, amas de casa, abuelas, niños. Y en los extremos, el testimonio de una de las obsesiones del monarca sublevado: la de marcar los límites. Es así que en las laderas de las colinas rocosas que rodean el sitio, hay una cantidad importante de estelas fronterizas cuidadosamente grabadas en honor de Atón y de sus servidores en la Tierra: los trece hitos demarcatorios ubicados en la banda oriental del Nilo (donde estaba la metrópolis en sí misma), junto a otros tres del lado occidental (extensión agrícola desde donde se abastecía la ciudad), permiten al visitante del siglo XXI visualizar con precisión las características y la extensión del territorio atoniano. En un momento tuve la necesidad de apartarme del pequeño grupo, para ascender en soledad a lo alto de una de las colinas, escalando las rocas. Y fue desde aquellas alturas que pude alcanzar una visión global de la ciudad-proyecto, derrotada pero triunfante, que aún palpita de alguna forma bajo los vientos pedregosos del desierto. Entre los cementerios ocultos que la rodean, se aprecian trozos de columnas y otras estructuras que permiten intuir el Gran Templo, el Pequeño Templo, las Oficinas de Correspondencia, las residencias de los monarcas y de sus cortesanos, los caseríos en que habitaba el resto de la población, los grandes patios donde multitudes adoraban al Sol-Atón, y la ancha Avenida Real que atravesaba todas estas edificaciones.

Crímenes y pecados. Atón y YHVH (יהוה).

La tesis de Freud, ya de por sí inquietante en cuanto al origen egipcio del judaísmo, se hace aún más turbadora cuando, en base a indagaciones realizadas por su contemporáneo historiador Ernst Sellin, y retomando sus propias teorías sobre la horda primitiva y el crimen contra el padre, esbozadas en Tótem y Tabú, el fundador del psicoanálisis postula que -agobiados por las exigencias de la nueva religión durante la travesía que sucedió a la partida de Egipto-, los hebreos asesinaron a Moisés. Luego del magnicidio, los israelitas, siempre según Freud, abandonaron de manera provisoria la religión monoteísta, sin embargo latente en el orden inconsciente del Pueblo hasta que, con el transcurso de las generaciones, volvió a eclosionar como “retorno de lo reprimido”, convirtiendo a los judíos en portadores de ese monoteísmo que persiste en nuestros días, y que ha nutrido con su estandarte a la civilización occidental.

De lo que estamos hablando es de la historia de un vacío, o de una pérdida. La revolución monoteísta de Akenatón, aquella primera iconoclasia que pretendió sustituir a una multitud de deidades (representadas hasta entonces como animales, como humanos, o como animales-humanos) por un Disco; aquel remoto “progreso en la espiritualidad”, implicó una pérdida para el mundo afectivo de los sentidos, para lo más primario del hombre; implicó el precio de una renuncia respecto a la obediencia a los instintos, y la aceptación del vacío inscripto en tal progreso. Moisés llevó al Sinaí la antorcha del faraón caído, pero el Pueblo por él organizado se ocupó de asesinarlo; Aketatón volvió a ser destruida, pero la llama que Moisés había portado siguió encendida entre los recovecos del olvido y del remordimiento. Cuando finalmente la antorcha resurge, una vez más, de las tinieblas, lo hace como intento de sutura del duelo por el crimen contra aquel padre primigenio. Como en el Tao de los chinos o en el Tótem y Tabú del propio Freud, el movimiento de todo lo que es, se da en torno a aquello que ya no es. Y esa instancia esencial, indecible e inasible del vacío, quedó plasmada en la Torá como יהוה, un tetragrama que no admite ser pronunciado, pero al que la lengua española ha querido traducir como “el Señor”, “el Eterno” o, simplemente, “Dios”.

El Sol del Nilo.

Cuando ya cerca del crepúsculo abandonamos el desierto de Akenatón, es decir, Tell el Amarna, nos dirigimos a pasar la noche en la cercana localidad de El Menia, sobre la orilla occidental del eterno Nilo. A la mañana siguiente, hicimos un último recorrido antes de regresar a El Cairo. Luego de cruzar nuevamente las aguas, esta vez de oeste a este, surcamos hacia el sur una parte de las tierras más fértiles de Egipto y alcanzamos la localidad de Beni Hassan, cuyo camposanto alberga casi un millar de tumbas de los milenios segundo y tercero antes de Cristo, algunas de las cuales son verdaderas obras de arte esculpidas en la roca, con bellas imágenes grabadas en las paredes interiores que representan escenas de la vida cotidiana, de la agricultura y la caza, de juegos, de guerras y hasta de visitas de delegaciones extranjeras. Y una vez más atravesamos el Nilo hacia el último destino del periplo: los imponentes paisajes que en la ribera occidental dan marco a Tuna el-Gebel. Allí nos esperaba la momia de Isadora, una suerte de “Julieta” del siglo III a.C., que se habría ahogado en las aguas del Nilo mientras huía con su amado de la prohibición paterna. Luego de la tragedia, fue el mismo padre, desconsolado en su tristeza, quien mandó a construirle un mausoleo que todavía alberga el cuerpo de la joven amante: “Han sido las ninfas, oh Isadora, las hijas de las aguas, quienes te han construido esta cámara…” dejó escrito allí el desconsolado progenitor. Pero no solo Isadora nos aguardaba en Tuna el-Gebel. A poca distancia se encuentra la tumba de Petosiris, alto sacerdote de Thot (el dios egipcio de la escritura, las artes y las ciencias), del mismo siglo III a.C., en la que se mezclan escenas de la vida cotidiana pintadas en estilo griego, con figuras del más antiguo panteón de los egipcios (tanto los conquistadores griegos, como los romanos que vinieron después, fueron extremadamente respetuosos de las milenarias tradiciones del país). Y junto a esta tumba, las Galerías de Thot: un extraordinario laberinto subterráneo dedicado al dios, con decenas o centenares de momias de los dos animales que se sacrificaban en su honor, el Ibis alado y el mono babuino.

La frutilla del postre fue la magnífica Estela “A” de Akenatón, la que marcaba el extremo noroccidental del territorio perteneciente a la capital del faraón rebelde. Mientras recorríamos una larga y polvorienta senda hasta el hito limítrofe, y subíamos por la amplia escalinata para apreciar de cerca el grabado que muestra al faraón y a Nefertiti bañados por los rayos de Atón, recordé el amanecer de ese día en El Menia, el paseo a horas tempranas por la orilla del Nilo, la niebla sobre las aguas y, detrás de ellas, la perfecta figura del Disco Solar que se elevaba raudo para dar comienzo, como desde hace incontables centurias, a una nueva jornada sobre las tierras de Egipto.