Por Esteban Ierardo

(última revisión 12 de septiembre 2024)

-¡Corre¡ ¡Corre! ¡No mires atrás, McDougall! Si quieres ver un nuevo amanecer, ¡Corre!- gritaba el viejo MacPhersons.

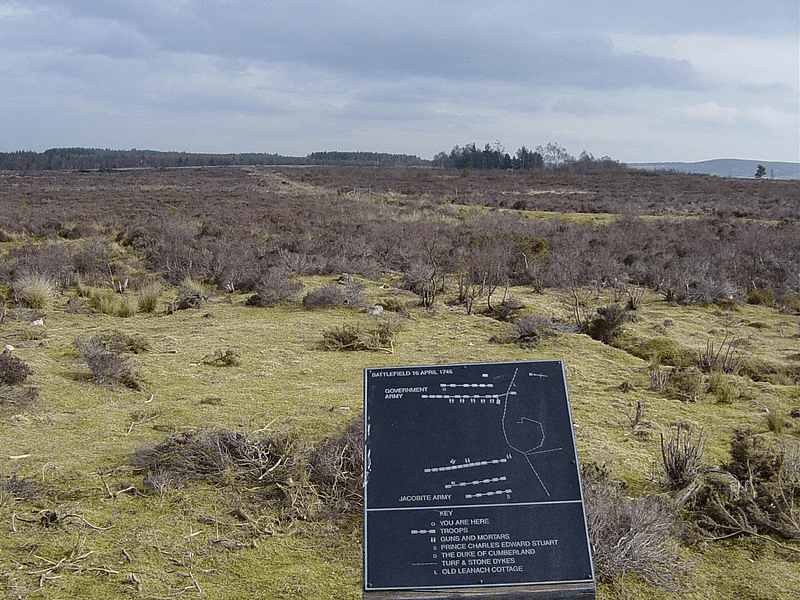

Luego de un instante de confusión y vacilación, McDougall obedeció a MacPhersons, casi como si fuera una orden paterna. Atrás, quedaban los cuerpos caídos, el casi exterminado ejército escocés en Culloden.

Los jacobitas, los escoceses de las Highlands apoyaron el reclamo del trono de Gran Bretaña de Carlos Eduardo Estuardo, Bonnie Prince Charlie o El joven pretendiente. Pero el hijo de Jorge II, el Duque de Cumberland masacró a las huestes de Highlanders. Más de mil de ellos cayeron en el campo de batalla.

Los ingleses consiguieron la victoria. Pero todavía no pensaban en celebrar el triunfo. Su interés principal ahora era sólo acabar con los clanes de los Higlanders. Los que estaban heridos, los que gritaban el nombre de sus madres o sus esposas o una novia, conocerían pronto la bala, el sablazo, o la bayoneta que los enviaría a la nada definitiva, o a la luz de otra vida.

Ninguna compasión detuvo el exterminio de los vencidos; ninguna vacilación paralizó a los ingleses en el momento de destrozar pechos con una bala final, o hundir una bayoneta en el estómago de un desgraciado.

–¡Kill all them! ¡Kill all them!- era el único grito que recorría el campo de batalla.

Sólo los escoceses más afortunados tenían la oportunidad de alguna última lamentación, imprecación, o ruego a un dios lejano en el instante final.

McDougall corrió junto con MacPhersons a través de las marismas donde el ejército escocés se había concentrado esperando la oportunidad de lanzar un ataque frontal, que finalmente se consumó de forma desordenada y sin defensa ante la artillería y las balas inglesas. Los fugitivos alcanzaron un río no muy lejano. El curso de agua fluía hacia una ladera cubierta por unos pastos, lo suficientemente crecidos y enmarañados como para brindar un precario refugio a dos hombres que escapaban de Culloden. Luego, al traspasar el afluente, pudieron alcanzar la otra orilla donde la flora era más espesa todavía.

MacPhersons respiraba hondo para conseguir más aire. Su edad no le permitía correr sin cansarse rápidamente. McDougall se ajustó a su paso. Todavía tenía entre sus brazos su gaita, la abrazaba como una mujer muy querida, como a una esperanza; o como a una joya de orgullo, que todavía permanecía cerca del pecho. MacPhersons, ni bien aceptó la derrota, no dudó en desprenderse de su instrumento.

El viejo y el joven McDougall, de aproximadamente treinta años, eran gaiteros de las tropas leales al príncipe Carlos. Su misión era infundir ánimos guerreros a la hueste escocesa, muy confiada y desafiante antes del comienzo del combate. Cuando los escoceses empezaron su avance, los gritos se mezclaron con la música marcial, enérgica y melodiosa a la vez, que nacía de los soplidos de los gaiteros. Eran más de treinta los hombres capaces de entornar las marchas bélicas. La mayoría de ellos cayeron traspasados por una bala, o desmembrados por un cañonazo o un sablazo.

En el instante del claro derrumbe, MacPhersons no pensó en cuántos de los gaiteros que enseñó alguna vez ya no verían el sol. Sólo vio a su lado a McDougall, y le gritó que corriera más como una expresión de su propio horror que como un gesto para salvar al gaitero que, a su lado, contemplaba la matanza.

La carrera fue desesperada. Constante. Sin ninguna detención ni un girar de los cuellos hacia atrás. Sólo se detuvieron luego de traspasar el río y adentrarse en el segundo monte. Allí se refugiaron tras dos grandes rocas. A la distancia, se escuchaban los disparos de los ingleses. La batalla definitivamente había degenerado en masacre. La tarde aún derramaba su luz, a pesar de la oscuridad que los hombres escupían en la tierra.

-Aquí estaremos a salvo. Los ingleses si persiguen a otros fugitivos se habrán metido en las marismas. No creo que ya ahora empiecen a buscar supervivientes entre los montes- afirmó MacPhersons.

-Todo terminó en una terrible matanza -balbuceó con voz todavía entrecortada por la sofocación McDougall, pero a su vez salpicada de tristeza y vergüenza.

-Sí; sí, fuimos muy tontos al pensar que sólo con espadas, gritos o coraje podríamos vencer a los ingleses tan disciplinados, con mejores armas, con tantos cañones- comentó MacPhersons, ya recuperando de a poco el aire perdido. Por primera vez, vio atentamente a McDougall.

-Nuestras gaitas no pudieron hacer invencibles a nuestros soldados-comentó McDougall, con la cabeza gacha-. Nosotros hemos fracasado también. Y sin embargo estamos vivos; y estamos aquí, ocultándonos como unos criminales, o unos cobardes.

McDougall nunca dejaba de abrazar su gaita. El viejo gaitero advirtió esta actitud.

-Todavía conservas tu gaita, veo. Como eres más joven correr con ella no te hizo más lento. Yo dejé la mía en el campo de batalla. Si llegaran a encontrarme, mejor que nada me ligue con el Príncipe Carlos. Así tendré más oportunidades de sobrevivir.

McDougall miró al viejo con ojos incisivos. Una confusión mayor que la del combate lo estrujaba. Aunque no pudiera pensar con claridad, había algo que no comprendía, algo que sentía, pálidamente, que era una caída más.

-No me veas con esa mirada acusadora-se quejó el viejo-. Después de esta derrota nuestras gaitas son sólo un peso, una prueba de sedición, una justificación para ser asesinados como un perro si los ingleses empiezan a buscar fugitivos entre los montes. Ahora, si eres inteligente, lo único que nos queda es tratar de salvar el pellejo aunque nuestra vida no valga nada. ¿Entiendes?

Más confundido, McDougall miró a MacPhersons. Luego, enfiló su mirada hacia el campo de batalla, ahora invisible.

-Ya he recuperado el aliento. Por suerte -anunció MacPhersons-. Ven McDougall, sigamos la huída. No es necesario que corramos, pero no dejemos de caminar hasta dejar atrás tres montes más. Después, quizá consigamos algo de queso y pan en alguna casa; y después nos ocultaremos en una cueva que conozco, por no menos de diez días, hasta que los ingleses se cansen ya de perseguir y matar. Ven, ven…

McDougall seguía inmóvil, sentado en cuclillas, con su gaita abrazada, con los ojos todavía orientados hacia Culloden.

-¡Ven hombre de una vez!-le gritó MacPhersons ya de pie y ansioso por recuperar la marcha-. Si quieres trae tu gaita o métela ahí debajo de una de estas rocas, donde no se pueda ver. O si no, haz lo que quieras con la gaita, pero ya vamos. ¡Vamos!

McDougall reaccionó al fin. Miró un instante hacia el hueco que se distinguía debajo de una de las rocas. Su gaita podía caber allí; ocultarla requería una acción precisa. Pero McDougall miró hacia adelante. Con su gaita aferrada como antes, caminó detrás de MacPhersons, entre altos pajonales y regueros de pequeñas rocas.

Los dos gaiteros caminaron largo tiempo en silencio. Poco después de reiniciar la caminata, a lo lejos se escucharon otros disparos de los ingleses. La tarde empezaba a extinguirse. El crepúsculo conquistaba el cielo con un naranja melancólico. Poco después, en la altura se asomaron las primeras estrellas. Quizá por primera vez MacPhersons se sintió seguro.

-Ya McDougall, detengámonos-pidió el viejo-. Ya llegó la noche. Estamos a salvo por ahora. Tenemos que descansar y después seguir caminando una horas más. Por suerte, la noche es clara, hay luna llena. No tendremos problemas en llegar hasta la casa de los MacIntyre. Allí, debe de estar la señora MacIntyre y sus dos hijos pequeños. Su esposo seguramente está tumbado y muerto ahora en Culloden. Lo reconocí en una de las filas que cargaron contra los ingleses; en esa carga desesperada y estúpida. De todos modos, no podemos estar totalmente seguros de su muerte. Por lo que si no logró escapar y no está ya en su casa, no le diremos nada a su esposa. Eso evitará que se demore más de la cuenta en llorar y atenderá así rápido a nuestro pedido de comida para después seguir hasta la cueva que conozco detrás de un monte que se alza al noreste.

McDougall, nuevamente, escuchó sorprendido; trató de ver con más claridad en su mente ese rostro que la noche no le entregaba plenamente; ese rostro, de gesto siempre distendido y algo astuto de MacPhersons. Recordó los días de enseñanza en el uso de la gaita que el viejo le brindó hace unos meses, cuando McDougall y otros jóvenes se propusieron como nuevos gaiteros para reemplazar a otros, más experimentados y con varios combates, pero que habían muerto, o que desertaron por miedo, o por no poder resignarse a no ver nunca más a sus familias. McDougall sólo tenía a su madre, en la aldea de Altnaharra. Su madre ya era anciana. Antes de la batalla, lo despidió como si fuera la última vez, porque sabía que su querido hijo podría caer en la lucha contra los invasores, o porque ella misma moriría al no poder convivir ya con las miserias y horrores de una vida de pobreza que ahora la guerra venía a exacerbar.

-Seguramente enterrarán a nuestros amigos en una fosa común -dijo McDougall, luego de abandonar sus íntimos recuerdos-. Sus hijas, madres, o esposas no podrán ni siquiera ir a un cementerio a llorarlos.

-Que los sepulten por separado o en una fosa común no cambia el hecho de que están bien muertos-afirmó con sequedad y algo de fastidio MacPhersons-.Veo que todavía sigues con tu gaita, como si estuvieras a punto de tocar en el comienzo de la batalla. ¿Por qué no te la cuelgas al menos en la espalda? No quiero ver tu gaita. No quiero nada que me haga recordar esta guerra estúpida, en la que estuve a punto de perder el pellejo. Hubiera sido mejor que ese imberbe del Príncipe Carlos se hubiera quedado en Francia, donde seguramente tendría una buena vida.

MacPhersons siguió hablando. Pero McDougall no quiso escuchar. Contempló las estrellas. Imaginó las almas de amigos y compatriotas seguramente muertos, que volaban y se acercaban a esas luces tan lejanas de la brutalidad humana.

En el amanecer, los dos fugitivos vieron una columna de humo ascendiendo desde una chimenea. Unas gallinas cacareaban desde un establo. Parada en el pórtico de su humilde casa de madera, la señora MacIntyre contemplaba una montaña hacia el sur, la dirección donde estaba Culloden. La mujer vio a los dos hombres acercarse, con sus kilts desgarrados y claramente fatigados. Se decepcionó al no reconocer a su esposo en ninguno de ellos. Pero al menos los visitantes podrían traer noticias de la reciente batalla. Los saludó cordialmente. Como le había adelantado a su compañero de desventuras, MacPersons le comentó a la mujer que sabía que su esposo estaba entre los combatientes. Pero no lo había vistó ni durante ni después de la batalla. Tal vez todavía vivía y había escapado de los soldados ingleses. Tal vez volvería pronto…

-Por eso no se preocupe, señora MacIntyre-dijo el viejo gaitero-. ¿Tendría algo de comida para darnos? Todo nos servirá. Nos iremos a una cueva cercana para ocultarnos allí unos días hasta que todo se calme.

-Sí, claro. Ya les traeré algo. Tengo bastante queso, pan e incluso algo de whisky.

-¡Muy agradecidos, señora!-. MacPhersons sonrió de oreja a oreja, mientras miraba a McDougall y le hacía un guiño. McDougall permaneció impertérrito. Más que alegrarse por la comida que recibirían reparó en la miseria del establo y de la casa de piedra, en las penurias que la señora MacIntire padecía con sus hijos.

El joven acarició a los niños que se acercaron a él, como presintiendo una autenticidad ausente en el otro gaitero. Sintió que les pedían que dijera la verdad sobre lo ocurrido, aunque fuera lo peor. Pensó en decir lo que MacPhersons había callado. Sabía que en ellos y su madre todavía flotaba una leve esperanza. Por eso, sintió que era demasiado cortar ese sentimiento de forma tan cruel. Fingió entonces no saber. La compasión clausuró sus labios. Le agradeció con lentas palabras a la señora MacIntyre por la comida. Vio luego la figura desmirriada del gaitero viejo adelantándose. Caminó lentamente detrás de él.

-¡Vamos McDougall! ¿Por qué caminas tan lento? – le preguntó el viejo mientras se enfilaban hacia la primera montaña en el camino hacia la cueva donde se ocultarían-. ¡Camina más rápido, hombre! Ya tenemos comida, quizá para una semana. Creo que saldremos de ésta.

McDougall acomodó su gaita sobre su espalda. Se movió más rápido, como le pidió el viejo jefe de los gaiteros. Pero, por primera vez, una idea empezó a dibujarse en su mente, una idea de un acto extraño, pero tal vez necesario…

Luego de un día de marcha, los dos gaiteros llegaron hasta la cueva. Una oscura abertura que se abría al pie de un monte con un ancho de cinco o seis metros y una profundidad lo suficientemente amplia para albergar a cuatro o cinco hombres. La cavidad estaba detrás de una saliente de gruesa y altas rocas; de frente, en el otro costado, un abrupto y frondoso pastizal hacia que la entrada fuera casi imperceptible. Un refugio muy difícil de descubrir. Una madriguera que alegró sobremanera a MacPhersons.

-¡Ah, diablos, nunca creí que esta cueva que conozco desde niño sería mi hogar durante unos días! Comparada con ella la casa de piedra en la que vivo es un palacio. Pero no importa eso, siempre que nos permita sobrevivir. ¿No crees, McDougall?

-Sí, claro, supongo que sí- convino el joven, tibiamente.

-Bien, aunque los ingleses rastreen durante algunos días todas las Highlands no creo que descubran este lugar. Así que entremos a descansar.

McDougall entró, acomodó la bolsa de comida que traía. Luego, apoyó su gaita. La contempló casi con la ternura que despierta una mujer dulce y delicada. Se demoró en esa contemplación, mientras el viejo comía su primera ración de queso. El joven comió finalmente, lentamente, con indiferencia, porque las velas de su mente navegaban en aguas lejanas. Sus pensamientos volaban con frecuencia hacia el campo de batalla. Volvió entonces a escuchar los quejidos de los heridos, sus maldiciones, o el grito pidiendo por una madre o una esposa. Vio después a una diosa feroz de la batalla sobrevolando la tierra y que les gritaba a los soldados ingleses que no dejaran de matar. Su rostro se humedeció. No pudo comer más, mientras que el viejo no dejaba de masticar con un gesto de alegría encendiéndole la cara.

Antes de dormir la primera noche en la cueva, los dos refugiados recogieron leña y prendieron un fuego. Las llamas les regalaría el calor suficiente para combatir el frío que solía aumentar en las horas nocturnas. Y también alejaría a eventuales perros salvajes y hambrientos.

MacPhersons se acomodó cerca del fuego. Vio que McDougall yacía sentado contra una pared, silencioso, casi siempre con su mirada lanzada hacia la dirección del campo donde ocurrió la masacre.

-Oye McDougall, sé que eres de poco hablar, y no te pido que me expliques el porqué no tienes sueño ya, pero ponte a dormir. Trata de olvidar. Dentro de unos meses, de unos años, nadie recordará Culloden. Fue una desgracia innecesaria. Algunos tontos creían que era una cuestión de honor, de amor a las Highlands estar ahí, para luchar contra los ingleses. Yo mismo tuve que decir esas cosas, lo confieso, para no desentonar. Pero siempre supe que todo era una locura.

-Seguramente la guerra habla de nuestra maldad y miseria- dijo McDougall, casi con el tono de una sentencia filosófica-. Pero muchos hombres mejores que nosotros murieron ahí, en la batalla, en la guerra, y no escaparon cuando pudieron hacerlo. No escaparon, como sí lo hicimos nosotros. Para ellos el honor fue más que una palabra.

-¡Tonterías! El único honor es salvar la vida como sea. Te lo digo ahora, con esta franqueza. Eres joven, y si aprendes a pensar en lo importante quizá vivas mucho. Y además, no creo que tengas oportunidad de involucrarte en ninguna guerra más, al menos aquí, en Escocia. La derrota fue tan completa, que los ingleses serán los dueños finalmente de las Highlands, por siglos al menos. La idea de la libertad era el sueño de otra época, que ya terminó. Aunque, claro: es raro que te hable de lo nuevo cuando estoy más viejo que un caballo que ni siquiera puede levantarse -terminó por decir MacPhersons en medio de una carcajada-. Poco después, el cansancio lo venció finalmente. Y durmió.

McDougall también durmió, pero sólo por unas pocas horas. El peso de una oscuridad insoportable le golpeó el pecho y alzó bruscamente sus párpados. Al poco de despertar vio la fogata. La imaginó como un pequeño sol, o como una estrella perdida de luz, que le quería hacer olvidar el infierno de la batalla.

Y McDougall volvió a pensar en una acción… en una acción necesaria… Como trasportado en un rápido viaje hacia las fosas comunes de sus hermanos escoceses, les preguntó a éstos si valorarían la acción necesaria… una última acción de la batalla… Todos ellos le contestaron afirmativamente, que así sentirían que su viaje al otro lado sería más fácil, que quizá sus almas podrían alzarse lo suficiente sobre la tierra para ver por última vez sus amadas Highlands, y también despedirse de las madres, las esposas, las novias, las hermanas, los hijos, los días de la infancia, las mañanas de la juventud, o las tardes de la madurez.

McDougall salió fuera de la cueva.

Vio un cielo desnudo. Las estrellas ardían en la yugular de la noche. Pero en la altura estrellada no vio a los soldados de Escocia subiendo para la última y tierna mirada de su patria, y la despedida final de sus seres queridos. Vio luego la ladera oscura del monte. Su cumbre no estaba muy distante. Quizá ese era el lugar para una última acción… McDougall sonrió, después de tanto dolor. Pensó que nada impedía que en la cumbre de aquel monte hiciera el último acto…

-Pero quizá desde ahí puedan verte los ingleses que seguramente ya rastrean la zona para buscar y matar o capturar fugitivos de la batalla; y mucho más si tu estúpido acto es durante la luz del día, durante una mañana luminosa- sintió que el viejo MacPhersons, aparentemente dormido junto a la fogata, le decía con palabras relajadas y socarronas a la vez.

-Tanto mejor-contestó en su pensamiento McDougall-. Si el último acto es frente a los ingleses, tanto mejor… Será una declaración de que aunque nos maten todavía nos sentimos orgullosos, de que somos hijos de esta tierra y la amamos como a una madre; tanto mejor si los ingleses presencian el último acto. Nuestros hermanos caídos sonreirán más, subirán más alto…

-¡Ah, gaitero tonto y soñador! Ya duerme, y luego durante el día, respira, agradece estar vivo, agradece la comida que tenemos para sobrevivir. Y pide que los ingleses pasen bien lejos de aquí. Así vivirás mucho, tendrás hijos, nietos…

-¿Pero no importa el modo cómo se vive, MacPhersons? Sólo es cuestión de vivir, sin más, sin algo que brille, sin un calor que le agreguemos a este mundo helado.

-¡Ah, McDougall! ¡Ya me cansé de hacerte entrar en razón! ¡Basta de poesía! Déjame dormir ya, ya entenderás…

McDougall vio, nuevamente, al viejo profundamente dormido junto a la hoguera. Por un momento, casi creyó que el diálogo con MacPhersons había sido real, no una ocurrencia de su imaginación. Pero su angustia ya no era tanta ahora que la decisión estaba tomada, que acometería la última acción para honrar a los hermanos muertos. Y sentía que la tierra también quería esa acción…

McDougall pudo dormir, al fin. Antes, acarició su gaita, la acarició con especial afecto, con una emoción nueva. Y cuando despertó la luz del sol ya iluminaba la entrada de la cueva. Salió fuera. Vio la ladera. Decidió esperar hasta el mediodía. MacPhersons también despertó. Salió de la cueva y encontró a McDougall absorto en la contemplación del monte.

-¿En qué piensas, McDougall? ¿No querrás subir hasta arriba, verdad? Si los ingleses andan cerca, te podrían ver; y aunque estén cerca, no te preocupes, no llegarán hasta aquí. A menos que nosotros hagamos algo para llamar su atención. Así que acepta que esta cueva y su entrada es nuestro único mundo durante unos días más. ¿Entiendes?

McDougall miró al viejo con un brillo renacido en su mirada.

-Sí, claro, sería una locura ir hasta arriba, ¿verdad?

-Sí, claro que lo sería- subrayó MacPhersons sereno, creyendo que había alejado el espectro de una imprudencia en el otro gaitero.

MacPhersons volvió a la cueva. Al caminar dentro de ella, se tropezó con la gaita de McDougall.

-¡Ah, esta maldita gaita! ¿Para qué la conservas, McDougall? Esta noche la podríamos usar para hacer el fuego.

McDougall calló. Se sentó junto a su gaita, luego se la acomodó sobre su espalda. Nunca, como antes, reprimió un gesto de desprecio por el viejo gaitero. Pero ya no e importaba lo que pudiera sentir por MacPhersons. Lo que importaba era la última acción…

Como una estatua de piedra, McDougall permaneció sentado. En su espalda sentía la tibia calidez de su gaita, que tantas veces encendió con sus soplidos. Después de un par de horas, seguía inmóvil. MacPhersons se inquietó.

-Oye, todavía estás ahí quieto -se quejó el viejo.- Tu inmovilidad y silencio me ponen nervioso.

-No te preocupes, MacPhersons. Mi gaita y yo estamos bien así, por ahora…

-¡Ah, vete al diablo!-gritó el hombre mayor mientras dejaba la cueva para ir a buscar un lugar donde orinar.

El joven gaitero vio atentamente el cielo remarcado por la entrada de la cueva. Sintió que se acercaba el mediodía. Salió entonces afuera. Observó la ladera extendiéndose como una serpiente de roca y tierra hacia la altura. “Llegó el momento”, se dijo entonces así mismo. Empezó a trepar la cuesta. Al poco tiempo, MacPhersons se dio cuenta de sus movimientos.

-¡Oye! ¿Qué haces? ¿Adónde vas, estúpido? ¿Qué vas a hacer?

McDougall siguió subiendo. MacPhersons continuó con sus gritos e improperios. El joven gaitero se paró. Miró al viejo desaforado. Los ojos de McDougall ardían con la luz de la mañana. MacPhersons percibió en el joven algo que no alcanzaba a entender. Esa sensación lo confundió. En silencio, contempló entonces el ascenso de McDougall hacia la cima del monte. Durante la trepada, por momentos, el gaitero joven se derrapaba, algunas rocas se desprendían. Pero rápido lograba recomponer la vertical. Y entonces se alentaba a sí mismo: “¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos cerca…”

McDougall llegó hasta la cima. Desde allí se maravilllló con el cielo lleno de luz. En la tierra, no muy lejos del monte, descubrió la presencia de soldados ingleses que avanzaban, cautelosos y atentos, buscando señales de fugitivos de Culloden. MacPhersons se recuperó de su paralisis momentánea y empezó a gritar y maldecir al gaitero de vuelta. A cada instante, los ingleses parecían presencias más cercanas.

Y McDougall acercó sus labios al tubo de su gaita. Miró una vez más el cielo. Sintió que muchos esperaban que al fin empezara la última acción de la batalla…

Y el gaitero entonces empezó a soplar.

El sonido de su gaita fluyó desde la altura. McDougall sopló su instrumento con toda su fuerza y arte. Unas luces invisibles volaban sobre la tierra, un valle, un angosto río. Sorprendidos, los ingleses escucharon la gaita. Luego, treparon la ladera; mientras MacPhersons no pudo evitarlo, no pudo evitarlo: algo húmedo que empapaba sus mejillas.

(*) Esteban Ierardo, «La última acción», cuento publicado en El anillo del cardenal «, 2018, ed. Alción, Argentina; aquí levemente alterado en sus líneas finales.