Por John Berger

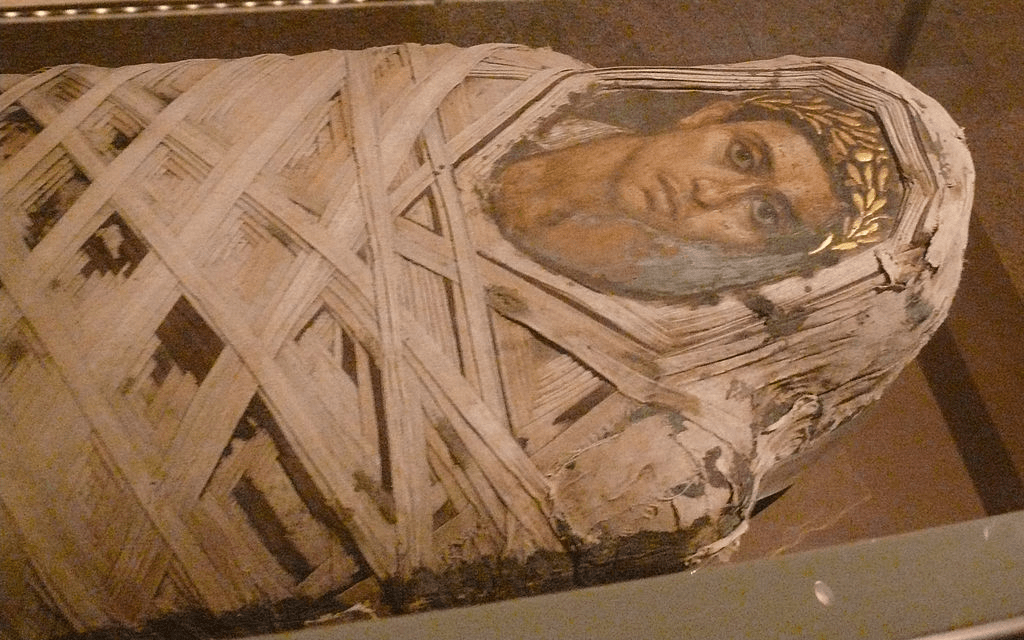

En el oasis de El Fayum en Egipto, en el siglo XIX fueron descubiertas momias cubiertas por retratos naturalistas pintados en tablas de diversos tipos de maderas o telas. Los retratos hallados son alrededor de mil ejemplares. En 2022, se encontraron nuevos rostros en un nuevo yacimiento. Los retratos de El Fayum exhalan algo misterioso e inquietante, nos sitúan frente a frente ante personas de hace dos mil años que parecen volver a la vida. Aquí un texto de John Berger sobre estos extraordinarios retratos, y acceso también a una galería con una selección de algunos de los rostros pintados por artistas desconocidos.

La pintura sobre tabla se realizaba en muchos casos mediante la encáustica, técnica que consiste en el uso de cera como aglutinante de los pigmentos; surge así una mezcla densa y cremosa que se aplica con pincel o espátula caliente. La llamada encaustización es descrita con perfección por el célebre ingeniero y tratadista romano Vitruvio.

Los retratos eran realizados por pintores egipcios de origen griego y de identidades totalmente desconocidas. Los retratados eran individuos de una clase media urbana, como soldados, atletas, profesores, mercaderes, sacerdotes del dios Serapis, de gran difusión en tiempo de la dominación romana de Egipto. De hecho, los retratos fueron realizados en ese periodo.

Los retratos eran pedidos para ser luego parte de la momia del futuro difunto. John Berger (1926-2017), es el escritor, critico de arte y pintor británico, autor de la ya clásica obra de crítica de arte Modos de ver, y del texto que adjuntamos aquí como parte de la aproximación a los fascinantes retratos de El Fayum. Su texto pertenece a su libro de ensayos El tamaño de una bolsa. Aquí Berger destaca que el retratado y el pintor, «ambos colaboraban en una preparación para la muerte, una preparación que garantizara la supervivencia». Es decir, los retratos son parte de la ancestral creencia egipcia en la inmortalidad. Las pinceladas que componen los rostros eran también el movimiento de la pintura para acercarse al puente hacia una vida eterna que se esperaba. La vivacidad de los retratos, su realismo, su contundencia de los trazos, como espectadores, nos sitúan ante seres reales, semejantes a nosotros, solo que vivos en otro milenio, en otro mundo de pensamientos y creencias. Las personas retratadas vencen la propia muerte y vuelven a nuestra actualidad, e irradian todo el valor y la presencia de sus vidas. O como dice Berger «declaran que están vivas, como lo está quien las esté mirando. Encarnan, pese a toda su fragilidad, un respeto hoy olvidado por uno mismo. Confirman, pese a todo, que la vida fue y es un don».

E.I

Además de esta entrada, también los invitamos a recorrer una galería que hemos realizado eligiendo algunos de esos rostros que vuelven a hacerse presentes a través de la fría niebla del tiempo:

GALERIA DE RETRATOS DE EL FAYUM

Los retratos de El Fayum, por John Berger (*)

Son los retratos más antiguos que se conocen; se pintaron al mismo tiempo que se escribían los Evangelios. ¿Por qué nos sorprende hoy entonces su inmediatez? ¿Por qué sentimos su individualidad tan próxima a la nuestra? ¿Por qué parecen más contemporáneos que el resto del arte europeo tradicional desarrollado en los dos mil años siguientes? Los retratos de El Fayum nos conmueven como si hubieran sido pintados el mes pasado. ¿Por qué? Este es el enigma.

La respuesta más simple sería decir que son una forma artística híbrida, bastarda, y que en su heterogeneidad hay algo similar a la situación actual del arte. Sin embargo, para que esta respuesta sea plenamente comprensible, hemos de proceder lentamente.

Están pintados sobre madera —de tilo, gran parte de ellos— y algunos sobre tela. La escala de las caras es un poco más pequeña que la del natural.

Algunos están pintados con témpera; y el medio utilizado en la mayoría es encáustico, es decir, los colores han sido mezclados con cera de abeja y aplicados en caliente, si la cera es pura, y en frío, si ha sido emulsionada. Todavía hoy se perciben las pinceladas o las marcas de la espátula utilizada para aplicar el pigmento. La superficie preliminar sobre la que se pintaron los retratos era oscura. Los pintores de los retratos de El Fayum

procedieron de la oscuridad a la luz.

Lo que no puede mostrar ninguna reproducción es lo apetecible que sigue pareciendo el antiguo pigmento. Además del dorado, los pintores utilizaron cuatro colores: negro, rojo y dos tonos de ocre. La carne que pintaron con estos pigmentos le hace pensar a uno en el pan de cada día.

Los pintores eran egipcios de origen griego. Los griegos se habían asentado en Egipto después de la conquista de Alejandro Magno, cuatro siglos antes. Se les llama los retratos de El Fayum porque fueron encontrados a finales del siglo XIX en la provincia egipcia del mismo nombre, una zona de tierras fértiles alrededor de un lago conocida como el Jardín de Egipto, a unos ochenta kilómetros al oeste del Nilo, al sur de Menfis y El Cairo. Por

entonces, un marchante afirmó que habían sido descubiertos los retratos de los Ptolomeos y de Cleopatra. Luego se dijo que las pinturas eran falsificaciones, y se olvidaron. En realidad, son retratos verdaderos de una clase media urbana, profesional: profesores, soldados, atletas, sacerdotes de Serapis, mercaderes, floristas. A veces se nos dicen sus nombres: Adelina, Flavio, Isauro, Claudina…

Dominio público

Fueron descubiertos todos en necrópolis, pues se pintaban para que acompañaran a la momia de la persona retratada cuando fuera enterrada. Probablemente eran retratos del natural (la misteriosa vitalidad de algunos de ellos no deja lugar a dudas); otros pueden haber sido pintados póstumamente, después de una muerte súbita.

Su función era doble: eran retratos identificativos de los muertos —como las fotos de los pasaportes— en su viaje con Anubis, el dios con cabeza de chacal, hasta el reino de Osiris; en segundo lugar, y más brevemente, servían de recuerdo de los que habían partido para la

desconsolada familia. El embalsamamiento del cuerpo llevaba setenta días y, a veces, la momia se quedaba en la casa durante algún tiempo, apoyada contra una pared, como un miembro más del círculo familiar, antes de ser conducida a la necrópolis.

Desde un punto de vista estilístico, los retratos de El Fayum, como ya he dicho, son híbridos. Egipto por entonces era una provincia romana gobernada por prefectos romanos. De modo que los ropajes, los peinados, las joyas de los retratados responden a las modas romanas del momento.

Por su lado, los griegos que pintaron los retratos usaron una técnica naturalística derivada de la tradición iniciada por Apeles de Cos, el gran maestro del siglo IV a. C. Y, finalmente, los retratos eran objetos sagrados en un ritual funerario que era exclusivamente egipcio. Hoy representan para nosotros un periodo de transición histórica.

Y un poco de la precariedad del momento se deja ver en la manera en la que están pintadas las caras, como algo separado de la expresión de las mismas. En la pintura egipcia tradicional, nunca se ve a nadie de frente, porque la visión frontal abre la posibilidad de su opuesto: la visión de espaldas de alguien que se vuelve para irse. Todas las figuras egipcias eran pintadas en un perfil eterno, en consonancia con la preocupación egipcia por la continuidad perfecta de la vida después de la muerte.

Sin embargo, los retratos de El Fayum, pintados conforme a una antigua tradición griega, muestran la cara completa, o casi completa, de hombres, mujeres y niños. Este formato varía muy poco y todos son tan frontales como las fotos de fotomatón. Al mirarlos de frente, todavía nos choca en cierto modo esa frontalidad. Es como si hubieran avanzado tentativamente hacia nosotros.

La diferencia de calidad de los varios cientos de retratos conocidos es considerable. Entre los autores debía de haber grandes maestros del retrato y desconocidos copistas de provincias. Había aquellos que se limitaban a realizar un trabajo rutinario y había otros (un número sorprendentemente elevado, de hecho) que ofrecían hospitalidad al alma de su cliente. Pero, en cualquier caso, las opciones pictóricas eran mínimas; y la forma prescrita,

muy estricta. Por eso, paradójicamente, ante los mejores de ellos, uno percibe enseguida su enorme energía pictórica. Las apuestas eran muy altas y el margen, muy reducido. Y en arte, estas condiciones generan energía.

Voy a considerar solo dos actos. En primer lugar, el acto de pintar uno de esos retratos, y, en segundo lugar, el acto de mirarlo hoy. Ni quienes encargaban los retratos ni quienes los pintaban se imaginaron nunca que estos serían vistos por la posteridad. Eran imágenes

destinadas a ser enterradas, imágenes sin un futuro visible.

Esto significaba que existía una relación especial entre el pintor y el retratado. El retratado todavía no se había transformado en modelo, y el pintor todavía no se había convertido en un agente de la gloria futura. En lugar de esto, ambos colaboraban en una preparación para la muerte, una preparación que garantizara la supervivencia. Pintar era nombrar, y ser

nombrado era una garantía de esa continuidad.

En otras palabras, el pintor de El Fayum no era convocado para hacer un retrato, tal como se ha llegado a entender este término, sino para registrar a su cliente, el hombre o la mujer que lo miraban. Era el pintor, más que el «modelo», quien se sometía a ser mirado. Todos los retratos que hiciera empezaban con este acto de sumisión por parte del pintor. Por eso

hemos de considerar que estas obras no son retratos, sino pinturas sobre la experiencia de ser mirado por Adelina, Flavio, Isauro, Claudina…

El planteamiento y el tratamiento son totalmente distintos de todos los que encontraremos más tarde en la historia del retrato. Los retratos posteriores eran pintados para la posteridad, ofrecían a las generaciones futuras una prueba de la existencia de quienes vivieron en un momento determinado. Cuando todavía estaban siendo pintados, ya eran imaginados en un tiempo pasado, y el pintor, al pintarlos, se refería a su modelo en

tercera persona, ya fuera singular o plural. Él, Ella, Ellos tal como yo los contemplé. Por eso hay tantos que parecen antiguos, aunque no lo sean.

En el caso de los retratos de El Fayum, la situación era muy distinta. El pintor se sometía a la mirada del retratado, para el cual él era el pintor de la Muerte, o, tal vez, para expresarlo con mayor precisión, el pintor de la Eternidad. Y la mirada del retratado, a la que se sometía el pintor, se dirigía a él en la segunda persona del singular. De modo que su respuesta —que era el acto de pintar— utilizaba el mismo pronombre personal: Toi, Tu, Esy,

Ty… que estás aquí. Esto explica, en parte, su inmediatez.

Al mirar estos «retratos», que no estaban destinados a nosotros, nos encontramos de pronto atrapados en el hechizo de una intimidad contractual muy especial. Puede que hoy no nos resulte fácil entender ese contrato, pero la mirada nos habla, sobre todo hoy.

Si los retratos de El Fayum hubieran sido descubiertos antes, digamos en el siglo XVIII, creo que habrían sido considerados una simple curiosidad. Probablemente, para una cultura confiada, en expansión, estas pequeñas pinturas sobre tela o madera no serían sino unas muestras torpes y repetitivas, carentes de inspiración, vacilantes y precipitadas.

La situación en este fin de siglo es bien distinta. El futuro se ha encogido, al menos por el momento, y el pasado parece ser redundante.

Mientras tanto, los medios de comunicación inundan a la gente con un número de imágenes sin precedentes, muchas de las cuales son caras humanas. Estas caras están continuamente perorando a todo el mundo, provocando la envidia, nuevos apetitos, nuevas ambiciones o, de vez en cuando, una compasión combinada con la sensación de impotencia.

Además, las imágenes de todas estas caras son procesadas y seleccionadas a fin de que su perorata sea lo más ruidosa posible, de tal forma que los llamamientos, las súplicas, se eliminan unas a otras. ¡Y la gente llega a depender de este ruido impersonal como prueba de que está viva!

Imaginémonos, pues, lo que sucede cuando alguien se topa con el silencio de las caras de El Fayum y se para en seco. Unas imágenes de hombres y mujeres que no hacen ningún llamamiento, que no piden nada y que, sin embargo, declaran que están vivas, como lo está quien las esté mirando. Encarnan, pese a toda su fragilidad, un respeto hoy olvidado por

uno mismo. Confirman, pese a todo, que la vida fue y es un don.

Pero hay otra razón por la que hoy los retratos de El Fayum nos hablan hoy. Este siglo, como se ha señalado en infinidad de ocasiones, es el siglo de la emigración, obligada o voluntaria, es decir, un siglo de infinitas separaciones y un siglo obsesionado por los recuerdos de esas separaciones.

La angustia que sobreviene cuando se echa de menos lo que ya no está es semejante a encontrarse de pronto con una vasija caída y hecha pedazos en el suelo. Uno recoge en soledad los trozos, encuentra la manera de encajarlos y los pega cuidadosamente, uno a uno. Finalmente, la vasija vuelve a su forma original, pero ya no será nunca como era antes. Por un lado, es defectuosa y, por el otro, se ha hecho más preciada. Algo parecido

sucede con la imagen de un lugar o de una persona querida tal como las preservamos en nuestro recuerdo después de la separación.

Los retratos de El Fayum tocan de una forma parecida una herida semejante. Las caras pintadas también están resquebrajadas y también son más preciadas de lo que lo era la cara viva que posó en el estudio del pintor, donde olía a cera derretida. Son defectuosas por su carácter evidentemente artesanal. Y más preciadas porque la mirada pintada está totalmente concentrada en la vida que sabe que perderá algún día. Y así, los retratos de El Fayum nos miran, como nos miran los desaparecidos en nuestro propio siglo.

(*) Fuente: John Berger, «Los retratos de El Fayum», en El tamaño de una bolsa, ed. Alfaguara.